観察日:平成28年9月20日(火):植えつけ122日目

本日、稲刈りを行いました!

田植えから4カ月、第1回のおむすびレンジャーの際、校長先生がお話していたように、害虫や病気、8月下旬からの天候不順など様々な敵が

現れ苦労しましたが、その都度精いっぱいできることを行い、無事黄金色の稲穂が頭(こうべ)を垂らしました。

この観察日記で何度か話題に触れた施肥しなかったバケツ稲の穂も、他のバケツ稲に比べ、稲の茎が細く、稲穂の数も少なかったものの黄金色に実り、収穫することができました。

右側:施肥しなかったバケツ稲

右側:施肥しなかったバケツ稲

稲をはさみで刈ったのちは、「おだかけ」という作業です。

おだかけとは、稲を「おだ」と呼ばれる竹や間伐材で組んでつくった物干し竿のようなものに掛け、稲を天日干しし乾燥する作業のことです。

米は水分が多すぎると保管時にカビが発生してしまうこともあるので、天日干しし、水分を飛ばします。逆に乾燥のしすぎは米粒の割れ等の原因となってしまうので注意が必要です。

本来は、外でおだかけをしようと考えていたのですが、今週は台風の接近など天候が不安定なので、今回は事務所の玄関におだを組みます。

おだかけ完了!

おだかけ完了!

この「おだかけ」という作業、地方によっては「稲かけ」、「稲機(いなばた)」や「はざかけ」などさまざまな呼び名があります。

また干し方についてもこの干し方のみでなく地方によって異なりますが、茨城で多いのが今回ご紹介した方法です。

日曜日はいよいよ「おむすびレンジャー収穫祭」です。皆さんが収穫した米の脱穀、もみすり、精米を行います。収穫祭で皆さんにお会いできるのを楽しみにしています!(稲刈りまでの話をいろいろ聞けるといいなあ・・・)

(2016.9.21)

観察日:平成28年9月13日(火):植えつけ115日目

「おむすびレンジャー収穫祭」まで10日あまりとなりました。先週の観察日記でお知らせしたとおり、バケツ稲の水を抜き、田を乾かす

「落水」という作業を本日から行っています。

今日は朝からずっと雨が降っていましたが、午後に雨が上がったので急いで水を抜きました。天気予報では、今週は天候が不安定で、降雨も予測されていることから、雨があたらない軒下にバケツ稲を移動しました。

さらに1時間後、軒下のバケツ稲のまわりにスズメが集まっているとの連絡があり、スズメが入ることができない玄関へと急いで移動しました。油断大敵!最後まで気を抜けません!

実際の田んぼでは、もちろん稲を移動させることはできません。落水の時期に天候が悪いと、稲刈り作業ができず、稲は刈り遅れになってしまうことがあります。刈り遅れると、胴割れ(※1)米などが発生します。反対に刈取り時期をいそぎすぎると、

未熟粒(※2)等が発生します。

天気は田んぼに合わせてくれないので、適期収穫を行うため、生産者は収穫期の天候不順には苦労させられます。

※1 胴割れ・・・米粒の内部に亀裂が生じる現象。

※2 未熟粒・・・成熟が不十分な米粒のこと。乳白粒や青未熟粒などがあります。

これらは、精米した際、歩留まりが悪くなる原因の一つです。

(2016.9.14)

観察日:平成28年9月5日(月):植えつけ107日目

先週の観察日記で9月12日の週に「落水」を行うとお知らせしました。田んぼでは出穂からおおよそ30日~40日後に、田んぼから水を

抜いて田んぼを乾かします。これを「落水」と言います。

今は稲刈りにコンバインを使用しますが、田んぼが水分でどろどろのままだと稲刈りが進まないので、稲だけではなく、作業する生産者にとっても落水は不可欠です。

落水が早すぎると、栄養が行きわたらず、米粒の肥大が進まなかったり、米粒が精米した時に割れやすくなってしまいます。

田んぼによって、

もともとの土壌が湿りやすかったり、乾燥しやすかったりとそれぞれ性質をもっているので、生産者はそれぞれ落水の時期の見極めを行って

います。

さて、バケツ稲は収穫に向けてどんどんその姿を変えています。

稲穂の色も先週は緑色の粒も半分くらい見られましたが、こがね色に変わってきました。穂から実を一粒取って、皮をむいてみました。以前は白色の粒が出てきましたが、今回は薄い琥珀色のような透明な色味の米粒が顔を出しました。

さらに観察を続けていると、鮮やかな緑色をした茎を発見。どうやら先週あたりに出穂したようです。

この時期になってもまだどんどん生長し、出穂を続けていることに稲の生命力の強さを感じました。

収穫まであと少し、気を抜かず、頑張ります!

(2016.9.5)

観察日:平成28年8月29日(月):植えつけ100日目

おむすびレンジャーの収穫祭まで1か月を切りました。

出穂したのちは、バケツ稲の稲穂は目が覚めるような緑色でしたが、近ごろは少しずつ緑色が薄くなってきています。これから黄金(こがね)色に変わっていく様子を見ることができるのが楽しみです。

アリを発見!近頃よく見かけます。

アリを発見!近頃よく見かけます。

観察をしていると、茶色の斑点ができてしまった茎と稲穂を見つけました。

この茎のあたりだけ茶色く変色しています

この茎のあたりだけ茶色く変色しています

技術顧問の先生に診てもらったところ、雨や風で茎が擦れてしまい傷口ができ、ウイルスが入り込み病気になり、変色してしまったとのこと

です。

稲穂はこの茎から出穂する際に、茎から感染し、病気になってしまったようです。

出穂したのち、8月の後半は相次ぐ台風などによる強風、降雨や日照不足でした。天候不順が続くと、稲は病気を発症しやすくなります。

人間も天候不順が続くと頭が痛くなったり気分が滅入ったりと体調を崩すことがありますが、この出来事に遭遇し、「稲も同じ生きもの

なのだな」と感じました。

収穫まであと少し、安定した天候を祈りながら、バケツ稲と向き合っていきたいと思います。

なお、収穫に向けて落水を9月12日の週に行う予定です。

※落水・・・田んぼの水を抜くこと。

落水の話題については次回のバケツ稲日記で触れたいと考えています。

(2016.8.29)

観察日:平成28年8月24日(水):植えつけ95日目

台風9号が関東地方を直撃したのちも県内では雨が降り続けました。今朝は久しぶりに陽射しが降り注ぎ、「さっそくバケツ稲の観察を」と

屋外に出ると、アスファルトに緑色の米粒がぱらぱらと落ちていました。

強い風雨で稲の株が倒れることがあっても、米粒だけが散らばるということは考えにくく、そうとすれば思い浮かぶのは、鳥の仕業です。

稲穂を見てみると、実の部分がなくなっています。悲しい・・・

稲穂を見てみると、実の部分がなくなっています。悲しい・・・

実は先週後半、鳥の被害を確認したので「鳥よけネット」を設置したのですが、風雨で飛ばされてしまうことを懸念し、ネットを外して

いました。

この2日間鳥のすがたを全く見なかったので、そうなると今朝ついばまれたのか・・・悔しいです!

悔しさにとらわれながら、再び「鳥よけネット」を設置しました。鳥がついばんでいるということは、美味しいお米ができている証拠と

前向きに考えて、

今後は鳥害ゼロを目指してしっかり管理します!

風でとばされないよう、両脇の支柱を重石で固定しました!

風でとばされないよう、両脇の支柱を重石で固定しました!

稲穂を見てみると、籾(もみ)の一つひとつがふくらみ、その重みを増し、先週よりさらに穂を垂らしています。

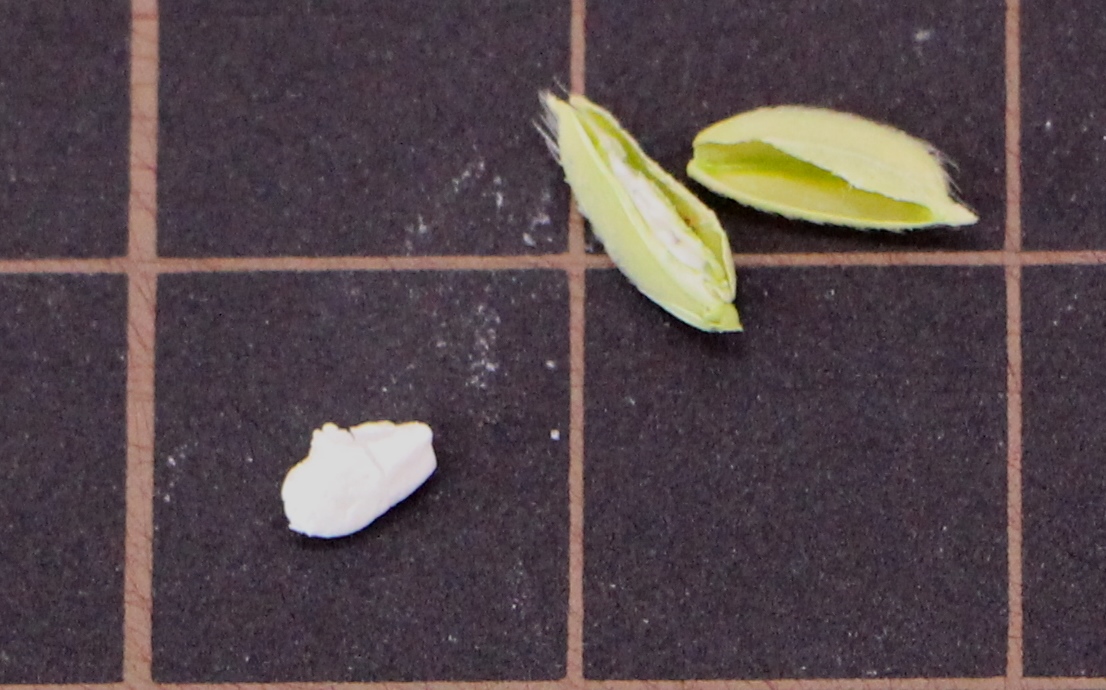

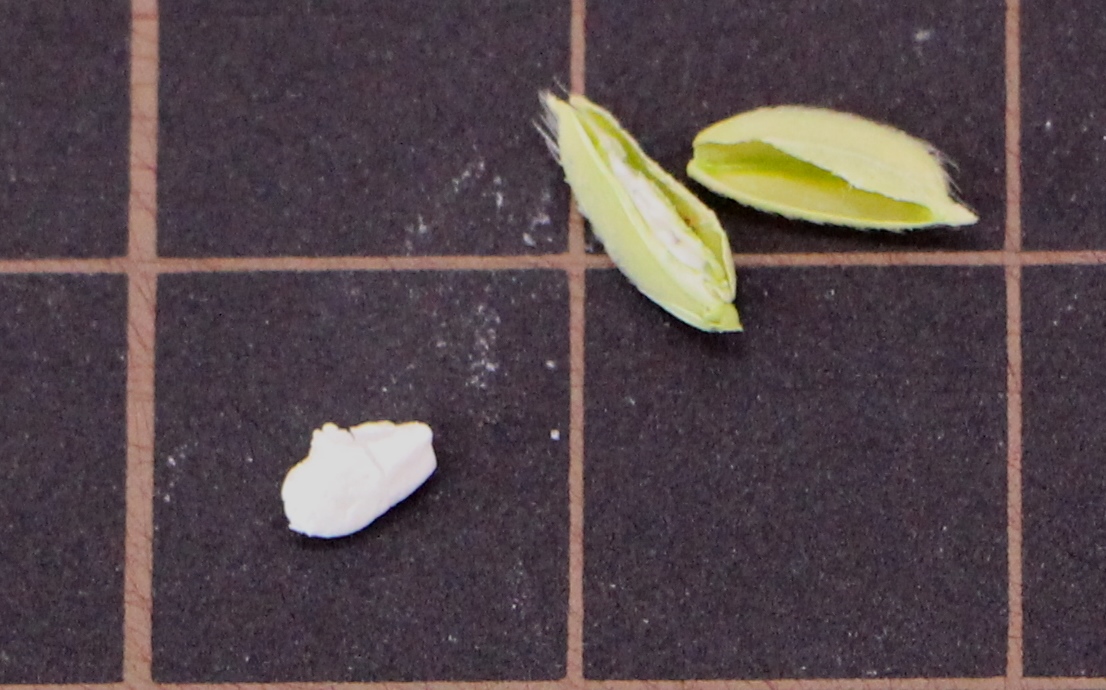

そこで今日は穂から籾を一粒もぎとって中身を確認してみることにしました。

1cmに満たない籾に切れ込みを入れて緑色の皮をむきます。

中には白色の実がつまっていました。少し透明がかった白色で、でんぷんのかたまりです。この身を強く押すと粉状になってしまいそうな感触

です。私たち人間は、収穫した籾を脱穀し、精米してこの部分を食べます。

出穂した際バケツ稲が着々と生長していることを実感できました。

皮をむいて約2時間後のようす

皮をむいて約2時間後のようす

皮をむいてから少し時間をおいて、再び実の部分を見てみると、透明さはなくなり、水分が抜けて、硬く固まっていました。普段目にしている米の粒に近いのですが、まだ生長の途中で、収穫までもう少しの時間が必要です。

(2016.8.25)

観察日:平成28年8月16日(火):植えつけ87日目

週末、道路沿いの田んぼを見ていると、稲穂が黄金色に変化し、その重さで垂れ下がっている様子を見ることができました。県内で収穫が早い

地域ではすでに刈取りが始まっています。

さて、バケツ稲の生長はいかに・・・

バケツ稲の草丈は、101cmとなり、ついに1mを突破しました!前回は97cmだったので4cm伸び、まだまだ生長を続けるバケツ稲

です。

出穂も順調です。稲穂は重みを増し、青々とまぶしく、少し穂が垂れてきました。

栄養分がつまってきた証拠です!

栄養分がつまってきた証拠です!

さて、7月4日の「バケツ稲観察日記」で、肥料を与えた稲と与えなかった稲の比較についてお伝えしました。

1か月たったので、その後の様子をお伝えします。

写真左:施肥しなかったバケツ稲

写真左:施肥しなかったバケツ稲

施肥しなかったバケツの草丈は84cm。7月観察時は52cmだったので、30cmほど伸びました。

また施肥したものは101cmだったので、草丈の差は17cmです。7月の時点での草丈差は、14cmでした。7月以降、施肥しなかった

ものと同じくらい草丈が伸びたことがわかります。

根元を見てみると、株の数は10本弱で、施肥したものの半分以下です。施肥したものの根元をまとめてつかむと、どっしりと土面に張り付いているのに対して、施肥しなかったバケツは、つかむとぐらぐらと揺れて、

強く引っ張ると、土面からぬけてしまいそうです。

これは根が、施肥したものに比べ土面に張りきれていないことが原因です。

またバケツ稲に水を補充する際に、施肥しなかったものは、水の減り具合が他のバケツよりも小さいのですが、これも根の影響が大きいためと

考えられます。

根の張りが弱いため、他のバケツ稲よりも吸える水の量が少ないのです。

このようにいくつか生長の差が出て、施肥しなかったバケツに稲穂が実るか心配していましたが、先週無事に出穂しました。

株数が少ないので、稲穂の数はほかのバケツ稲よりも少ないのですが、ぐらぐらと抜けそうになりながらも生長を続けているバケツ稲は、ほかのバケツ稲と同様に

とても愛しい存在です。

先週同様、害虫も発生中、さらに今後カメムシ被害も懸念されますが、収穫に向けて、引き続きしっかりとバケツ稲を見守っていきます。

(2016.8.17)

観察日:平成28年8月9日(火):植えつけ80日目

「おむすびレンジャー」の任務(田植えから収穫祭まで)を120日とすると、3分の2の期間が過ぎました!

バケツ稲の草丈は97cmとなりました!まったく伸びず不安な時期もありましたが、無事成長してくれて本当にうれしいです。

続々と出穂しています!

続々と出穂しています!

トンボが休憩中♪

トンボが休憩中♪

先週、出穂した稲穂を発見したことをご報告しました。発見時1本だった稲穂は翌日には2~3本、今週にはすべてのバケツで出穂を確認し、続々と稲穂がそのすがたを見せてくれます。

また出穂に合わせ、稲の花もたくさん咲いています。

先日の中間点検会の際、「出穂期に水が不足してしまうと乳白米になりやすい」との話がありました。水はしっかりと切らさないように注意しましょう。

※乳白米・・・デンプンが不足している粒のことで、通常の米粒よりも白くにごった米粒のこと。生産者が出荷した米の等級を決定する際、格付けが下がる原因の一つです。

さて、本来ならばここで、本日の観察日記を終了するのですが、観察して室内に戻ろうとしたところ、一緒に観察していた同僚が害虫を発見・・・!

青い印をつけたものが虫。赤い印の部分を食べています・・・

青い印をつけたものが虫。赤い印の部分を食べています・・・

3cmほどの虫が稲の葉にどっしりと乗っています。急いで駆除して、他にもいないかチェックすると・・・

くるっとまるまった葉を発見!

くるっとまるまった葉を発見!

葉を剥いで、中身を確認します。

オレンジの印を見ると、小さい虫がいます

オレンジの印を見ると、小さい虫がいます

この虫たちの種類を特定するため、営農指導の先生に診てもらったところ、「イネツトムシ」という害虫でした。稲の葉をくるっと丸めて綴り合せ巣を作り、主に夜間に這い出して葉を食べます。

放っておくと葉がなくなってしまうほど食べてしまうので、見つけたらすぐ駆除しましょう。

(2016.8.10)

観察日:平成28年8月4日(木):植えつけ75日目

『出穂第1号、発見! 稲の花も咲きました!』

梅雨が明けた途端、「日射しが急激に強くなったな~」と感じながら、朝、バケツ稲の水を補充しました。

実は、火曜日の終業後、バケツ稲管理の先生である職場の上司が、8/1(月)のバケツ稲日記を読んで、

「この生育状態だとすぐ出穂(しゅっすい)する」

という予言のようなアドバイスをくださっていたので、水を補充した後、いつもよりさらに注意深くバケツ稲を見ました。

稲の上部を見まわし、7つのバケツを一巡した際には、稲の葉しか見えなかったのですが、念のため、もう一巡・・・

「あ、穂が出てる!」

よく見ると、花も咲きはじめています!

「どうせなら、出穂した瞬間を捉えたかったなあ」と欲を出しそうになりましたが、稲の花の可憐さにそんな心も吹き飛びました。

なんて小さくてかわいいんだろう♪

稲の花は通常午前中に咲くそうなので、おむすびレンジャーのみなさんもぜひ午前中観察してみてください♪

(2016.8.4)

観察日:平成28年8月1日(月):植えつけ72日目

関東地方では、7月28日に梅雨明けとなりました。そうなると、これから夏本番!先週の日記にも書きましたが、バケツ稲も水分を十分に

とらなければいけない時期なので、今までよりもさらに水位のチェックをしなければなりません。

バケツ稲も私も暑さとの闘いです!

先週、「草丈が伸びていない・・・」と不安になっていましたが、本日草丈を計測したところ、88cmで、6cm生長しました!

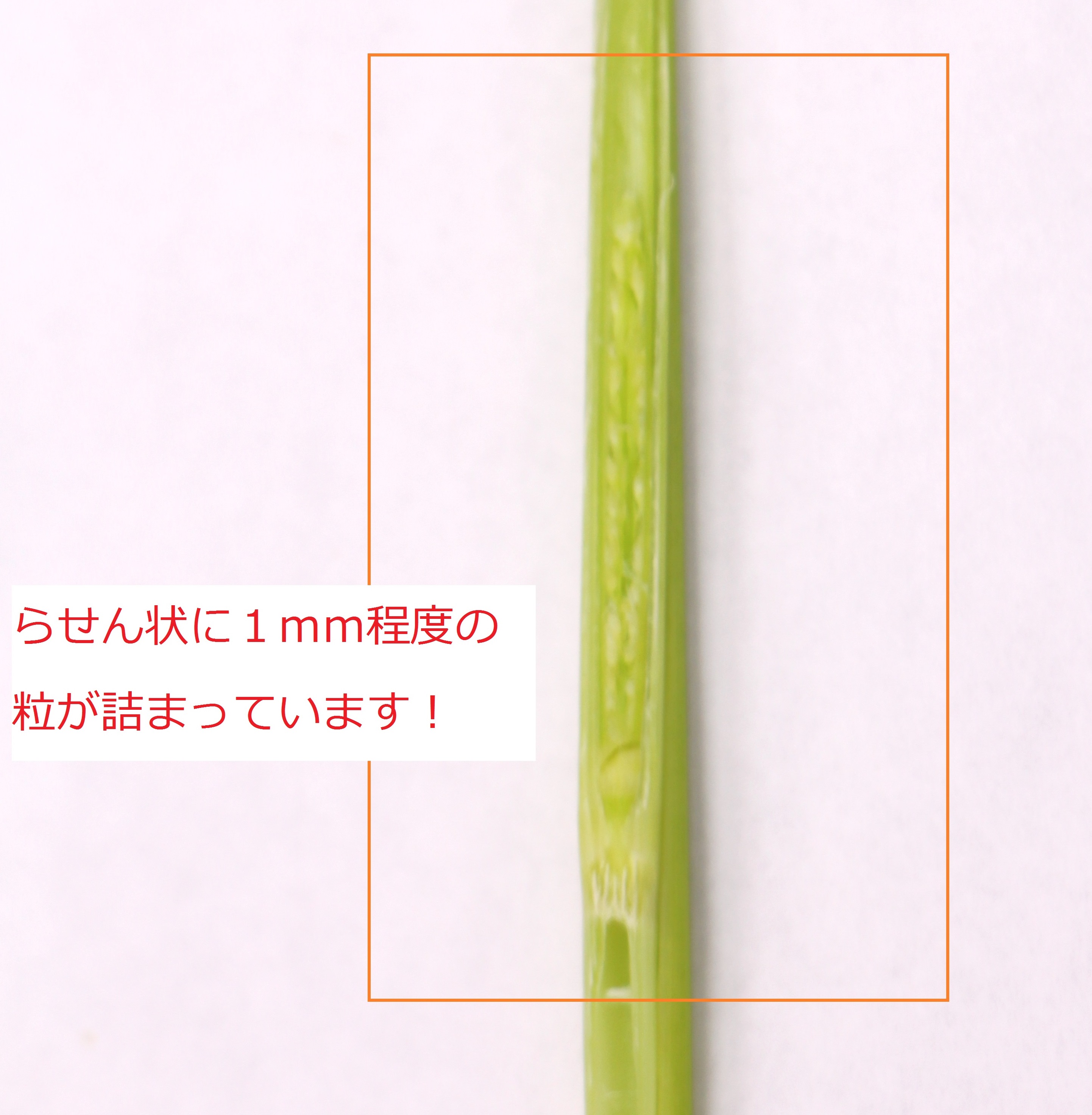

茎を見てみると、先週よりふっくらとしています。幼穂を確認しようと、茎を2本ほど根元から切ってみました。

まずは1本目・・・

先週切り取った茎から出てきた幼穂はらせん状のひものような形でしたが、今回は小さな粒が連なった形状です。

また前回の幼穂は茎の根元近くの部分にありましたが、今回の幼穂は根元から15cmくらい伸びたところに詰まっていました。

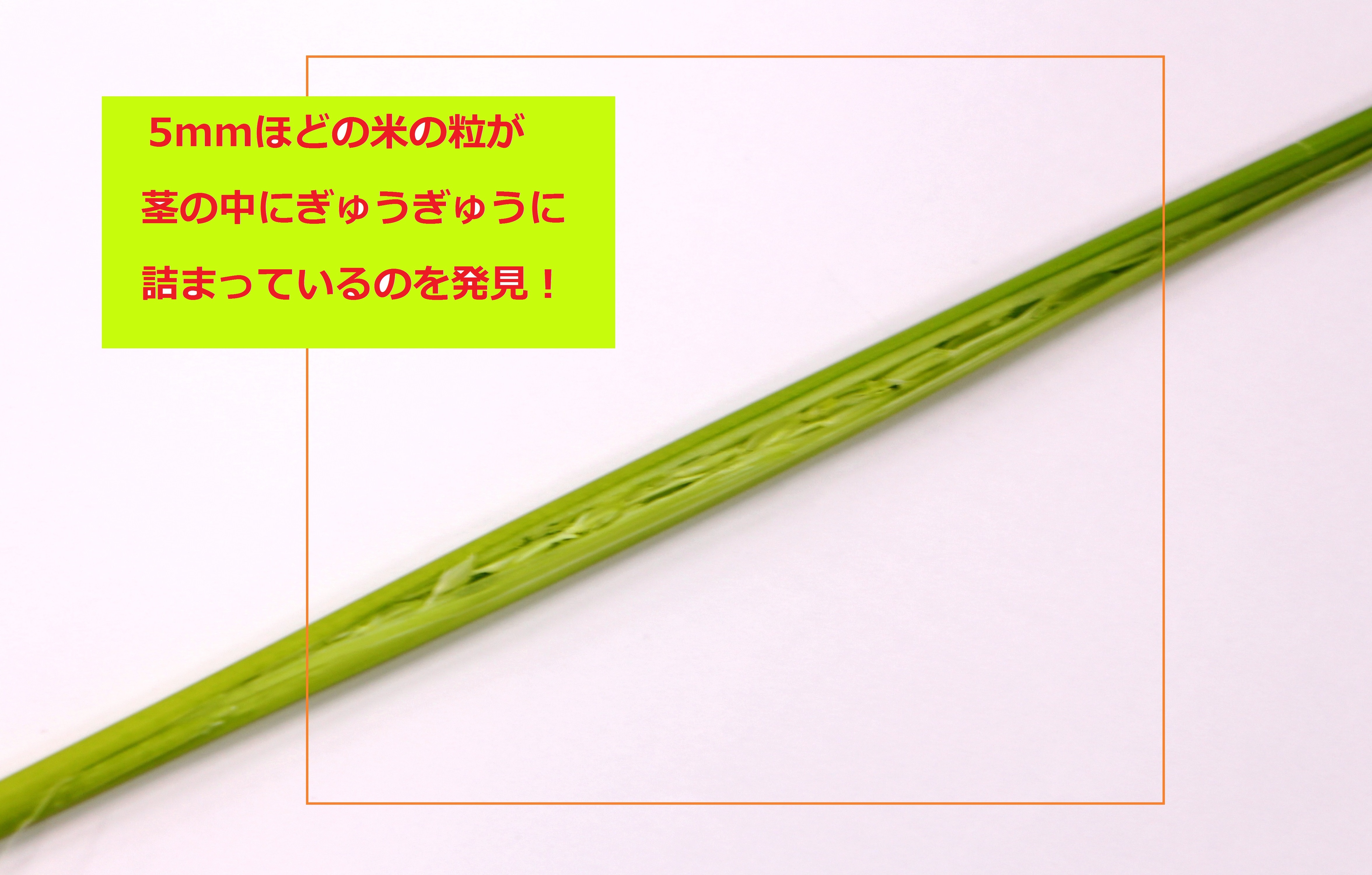

続いて2本目・・・

カッターで切り込みをいれて茎をむいていくと、1本目の茎よりもさらに伸びた部分に、平たく薄い粒がぎゅうぎゅうに詰まっていました。

ぎゅうぎゅうにつまりすぎていたのか、むいた瞬間に粒がこぼれてきました。

茎から粒を取り出して観察します。

上の写真を見ると、ちゃんと稲穂の形になっているのが確認できます。

写真のものは取り出す途中で切れてばらばらになってしまったもの

ですが、実際はもっと長く連なっていました。さわってみると、しっとりと柔らかく、先週の幼穂と同じ感触でした。

ここまで観察してみて、茎の根元部分から幼穂が出てきて、生長にあわせて粒を大きくすること、また幼穂を支える茎が下からどんどん伸びて

いくことが分かりました。

そして、これからさらに上がって、稲穂として地上に顔を出します!それまでもう少し!毎日しっかりとお世話をしながら、稲穂が顔を出して

くれるのを見逃さないようにしたいと思います。

(2016.8.2)

観察日:平成28年7月26日(火):植えつけ66日目

7月24日(日)は「おむすびレンジャー」の中間点検会で、今年一緒にバケツ稲を育てているみなさんと2か月ぶりにお会いすることが

できました!(中間点検会のもようは後日改めてレポートします。)

当日持参いただいたみなさんのバケツ稲は、すべて順調に生育していました!

参加者のみなさんのバケツ稲。草丈がピンと伸びています!

参加者のみなさんのバケツ稲。草丈がピンと伸びています!

バケツ稲を育てている身としては「仲間であり、ライバル!」ということで、さっそくその技を盗もうと参加されたご家族に「どのような点に

注意して育てているか」をお伺いしました。

すると、「陽当たりに注意してバケツ稲の場所を移動させる」など、それぞれのご家族の努力を

あらためて感じ、「私も収穫までもっと頑張ろう」という気持ちにさせてもらいました。

さて、毎週お送りしている定点観測ですが・・・

これまでぐんぐんと伸びていた草丈を計測してみると82cmで、先週から変化がありません・・・

中間点検会でさらに元気に育つように追肥したので、毎日の管理をしっかりと行い、稲の様子を見守っていきます。

根元をチェックしてみると、雑草を数本発見。大きく育った雑草は少し抜きにくくなるので、小さなうちに除去した方が良いと感じました。

赤印をつけたものが雑草です。

赤印をつけたものが雑草です。

また今日は、根元がふっくらとふくらみ固くなった茎を1本切り取り、分解してみます。

目的は幼穂(ようすい:稲の赤ちゃん)の確認です!

分解すると、らせん状の幼穂発見!(赤印の部分)

分解すると、らせん状の幼穂発見!(赤印の部分)

幼穂を茎から外してさわってみると、そのやわらかさに「本当に生まれたての感触♪」と感動。

今回の幼穂はまだ発生したばかりで、写真もわかりづらいので、もう少し大きくなったものをまたこの観察日記に掲載する予定です。

幼穂が出てくると、水を絶やさないことが重要です。水面から5cm程度水を張った状態に管理していきしょう。

(2016.7.27)

観察日:平成28年7月20日(月):植えつけ60日目

「おむすびレンジャー」の田植えからちょうど2か月となりました。稲刈りを9月24日(日)に予定しているので、日数で数えるとちょうど

折り返し地点に到達しました!

バケツ稲は今日もすくすくと生長している様子。草丈は82cmで前回観察時と比較し12cm伸びました。

また根元を見ると、いっそう根がはりめぐらされ、バケツ稲の土の世界は、根がぎゅうぎゅうに広がり、押しくらまんじゅうの状態になっているのではないかな・・と想像します。

再びバケツ稲の上部に視線を移してみると、葉に美しい緑色をしたイトトンボが停まっています!

トンボの他にも数種類の虫が葉に停まっていました。「バケツ稲は虫の皆さんの休憩所になっているのかも!」とうれしくなりました。

以前の日記でも取り上げましたが、バケツ稲を並べてみると、成長の歩みに差があることが分かります。草丈だけでなく、分げつの進み具合も違っています。

それぞれのバケツ稲の水面を見ると、肥料をまいたバケツ稲の方はたくさんのミジンコが動き回っていますが、施肥しなかったバケツ稲

(上写真の一番左)にはミジンコがいません。

肥料をまくことで土の環境がより栄養分に富んだものへと変化し、より生物が暮らしやすく、稲にも最適なものとなります。バケツ稲を育てるにあたって、日当たりと水のことばかりを気にしてしまいがちでしたが、土壌を整えることの大切さを実感・・・。

さて、いよいよ今週末は、「おむすびレンジャー」の中間点検会です!「おむすびレンジャー」の仲間の皆さんにお会いできるのを楽しみに

しています♪

(2016.7.20)

▲TOP