私たち全農グループは、生産者と消費者を安心で結ぶ懸け橋になります。

米穀事業

園芸事業

畜産事業

生産資材事業

営農支援事業

農業機械事業

- 茨城協同食肉株式会社

- JA茨城エネルギー株式会社

- 株式会社茨城県農協電算センター

- 株式会社養液土耕栽培研究所

週末は土曜日が雨、日曜日が快晴でした。沖縄と奄美地方は平年より早く、先週に梅雨明けし、関東地方も朝の日射しの強さから本格的な夏が

近づいていると感じます。

先週バケツ稲の葉は11cm伸び、大きく成長していましたが、今週はどうでしょうか。

草丈(稲の高さ)を計測すると、70cmでした。先週から4cm伸びました。前回より伸び幅は小幅ですが、この時期の標準的な高さなので生育は順調です。

バケツの田んぼの環境を見ると、以前この観察日記で報告した同居人、浮草が増えています。また写真を撮れませんでしたが、2mmほどのクモが巣を作っていました。

葉を見ると、縦に平行に筋が伸びています。この筋は人間の体に例えると血管のようなもので葉脈と言います。土から吸い上げた水分や栄養分を稲のすみずみまで届ける役割を果たしています。

(2016.7.11)

この週末は、全国各地で気温が上昇し、各地で猛暑日となりました。茨城県も強い陽ざしが照りつけて、厳しい暑さの2日間でした。

「この暑さの中、バケツ稲に何か問題が起きていないか・・・」と心配になりつつ、朝観察を始めると、バケツ稲は今日も元気にすくすくと育っているようでひと安心です。

バケツ稲の高さを計測すると、66cmです。先週に比べ、11cm伸びました。茎は太さを増し、分げつも進んでいます。6月6日観察時に10本程度だった株は、1か月経って30本以上に増えました。

先週の観察日記で施肥したバケツ稲と施肥しなかったものの比較を行いましたが、今週もその差は歴然としています。施肥しなかったバケツ稲の高さは52cmで、先週から10cm伸びましたが、施肥したものとの差は14cmあります。

このようにバケツ稲を並べてみると、ボリューム、葉の色など肥料を入れなかったバケツと施肥したバケツの違いがよくわかります。

また施肥したバケツだけを見ても少しずつ株の数など違いが出ています。どのバケツ稲も秋にはお米が収穫できるように毎日見守っていきます。

(2016.7.4)

今朝は快晴!じめじめした降雨と強い陽ざしを伴う晴天を繰り返しながら夏に向かっていくのだなあと季節の移ろいを感じつつ、今日も

バケツ稲の観察です。

先週から稲の高さを計測しています。今日は、先週の月曜日から6cm伸び、55cmまで成長しました。根元を見てみると、根を

張りめぐらしていることを確認でき、水と土の栄養分を吸収して生長している様子が目に浮かんできます。

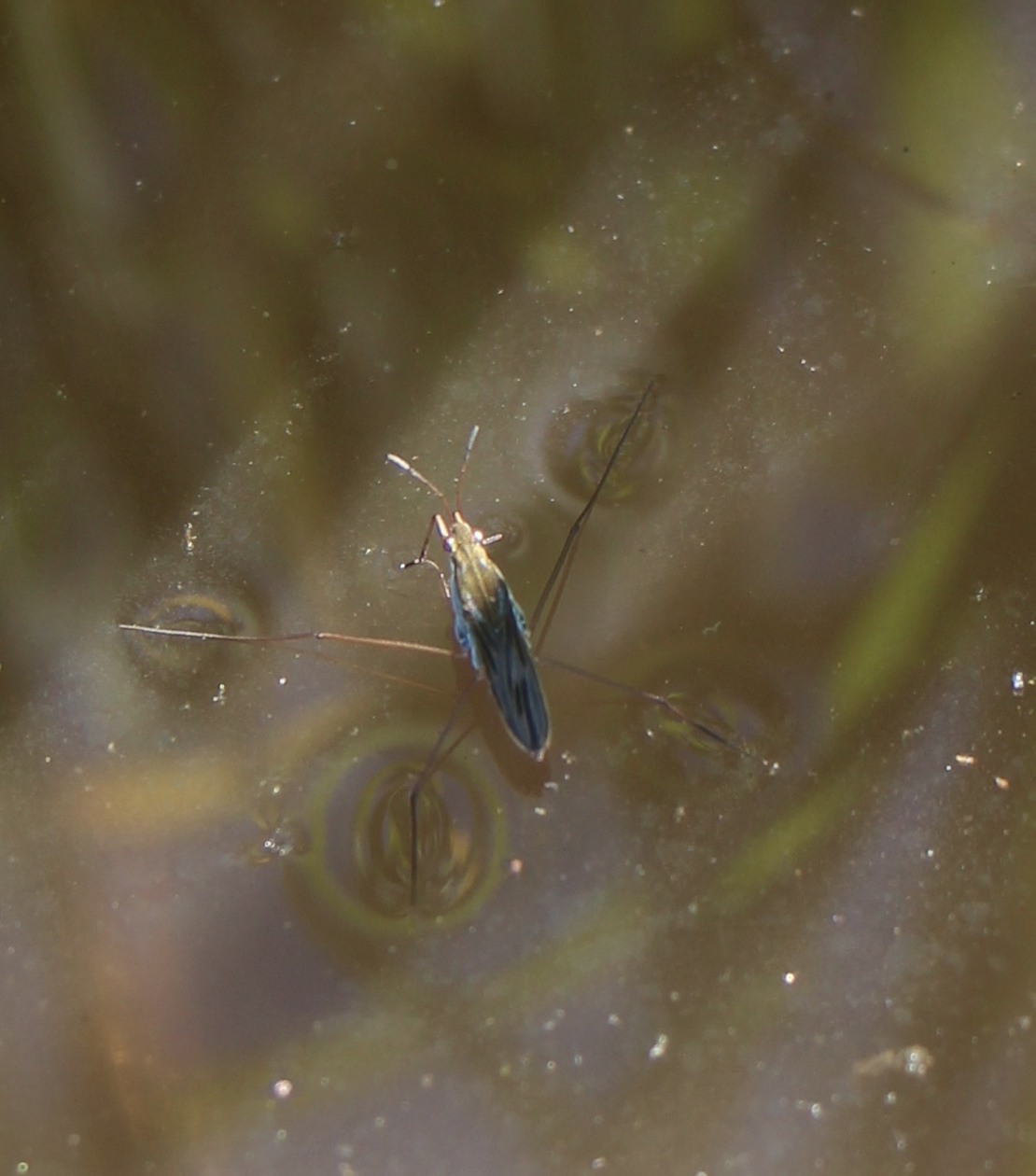

また水面には、アメンボがスイスイと泳いでいました。その泳法は平泳ぎにそっくり!

アメンボがダイナミックな泳ぎですばやく移動するので、写真撮影にひと苦労しました・・・

また、今年は肥料を使わずに育てているバケツ稲が1つあります。施肥したバケツ稲と比較すると・・・

左側(肥料なし)の稲の高さは、42cm。右側(肥料あり)の稲は55cmなので、その差は13cmです。施肥したバケツ稲の方が分げつも進み、明らかに見た目が違うため、肥料なしのバケツ稲を目にした人から「ほかのバケツ稲と何か違うの?」との問い合わせをいただく場面も

出てきました。

また稲の葉の色も違いが出てきました。肥料ありのバケツ稲の方が、色素が濃く、深い緑色をしています。

(2016.6.27)

苗を植え付けてから約1か月となりました。稲はすくすく育ち、茎や葉の色は濃いみどり色へと変化しています。今週から、観察時に稲の高さを

計測することとしました。今日は49cmです。このまま順調に成長するようにしっかりと稲を見守っていきます!

稲の高さを測った後は、視線を稲の根元に移してさらに観察を進めます。株を見てみると、分げつはさらに進み、茎の本数は増え、さらに茎の

太さもより太くなっています。

またバケツの田んぼに新たな住人が登場しました。

この場面を切り取ると・・・・・(おおよそ半径15センチほどの世界です)

水面には水草が生え、稲の葉にはクモが巣を作って住みついていました。

また他の株に目を移してみると・・・

(2016.6.20)

梅雨入りしたもののここまで目立った降雨はありませんでしたが、今日は風が強く、強い雨が朝から降っています。

強い風に吹かれながらもしっかりとバケツの田んぼから抜けることのない稲を見て、葉が伸びている分だけ、根も張っているのだなと

実感しました。

株を観察してみると、先週よりも茎の数が増えました。稲は他の植物が枝を増やして成長するように、根元から次々に茎を増やして成長します。これを「分げつ」といいます。

これからの時期、稲は背丈をぐんぐんと伸ばしながら、分げつを繰り返します。

さらに観察すると、バケツ稲に小さなお客様が!

この黒く丸いお客様は、テントウムシです。このような小さな田んぼにも、自然の雄大な世界が広がっています!

(2016.6.13)

6月5日、気象庁より関東地方が梅雨入りしたと発表されました。平年より3日早く、昨年より2日遅い梅雨入りだそうです。この報道を見て、「梅雨だから何か気をつけることはないか」と気になりましたが、稲作りの先輩に尋ねたところ、

「梅雨だからコレをやる!」といった作業は

なく、日々稲の成長を確認し、稲と向き合うことが大切とのことです。

その言葉を心に留めて、今日も稲をじっくり見ていきます。

観察して、気になった点は次のふたつです。

①バケツ稲の水の色が緑色になっています

いくつかバケツを見ていると、水の色が透明なものと、緑色のものに分かれています。「緑色になっているものは大丈夫かな?」と不安に

なりましたが、これは田植えでまいた肥料の成分が良くいきわたっている証拠だそうです。水の入れ替えはしなくて大丈夫です。

②葉にすれたような斑点が見られます

一部の稲の葉に見られた現象です。さらに葉を観察してみると、5ミリほどの大きさの黄色い虫を発見!このすれはこの虫が葉をなめた痕

です。急いで虫を駆除しました。

(2016.6.6)

5月22日、いばらきコープと共催で開催した「おむすびレンジャー」にて、バケツに稲を植え付けました。

(「おむすびレンジャー」田植えの様子はこちらから↓)

https://www.zennoh.or.jp/ib/contents/news/topics/h280522.html

「植えつけ直後は、とにもかくにも水を絶やさないことが大事!」ということで、毎朝、水の張り具合を確認しています。

さて、稲を観察してみると、植えつけ時にきれいな緑色をしていた稲の葉が、茶色に変色しているのを発見しました。「枯れてしまう・・・!」と焦りましたが、隣で一緒に観察していた上司から、「どんどん新たな葉がでてくるから大丈夫」とのアドバイスをいただき一安心。

9月の収穫まで虫や病気などいろいろな敵が現れると思いますが、「おむすびレンジャー」としてそれらの敵から稲を守り、美味しいお米を収穫できるよう、日々頑張ります!

(2016.5.26)

▲TOP