営農についての情報

麦:茎立ちを迎え、管理作業も終盤です (2022年3月11日作成)

2月末からの高温で、茎立ちが早まっています

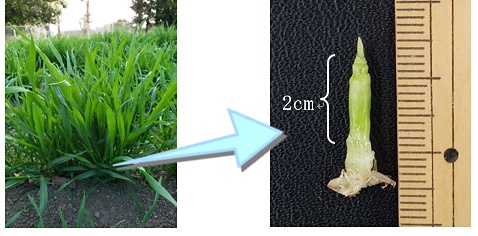

「茎立期」は主茎が2cmに伸びた時をいいます

2月第6半旬から急に気温が上がり、平年より4℃以上高く推移したことで、麦の生育が一気に進んでいます。3月10日現在の予測では、小麦の茎立ちは11月10日播きで3月12日、11月25日播きで3月22日と予想され、いずれも平年より3日早まる見込みです。また、ビール麦の茎立ちは11月25日播きで3月8日頃となり平年よりも2日程度早くなりました。

小麦の追肥を必ず実施

気温の上昇で生育が旺盛になっています。ここで追肥を行えば穂数を増やし多収につながります。トラクタでの追肥作業は茎を傷めない茎立ち期までに完了させましょう。

なお、「さとのそら」は生育後半の肥料吸収が多い特性があるため、出穂前の追肥が収量とタンパク含量を高めるのに効果的です。ドローンや乗用管理機など麦を踏みつけずに追肥作業ができる場合は、出穂の10日前頃(穂ばらみ期)の追肥を行いましょう。

今後も気温は高い予報で、出穂も早まる

3月10日発表の熊谷地方気象台による今後一カ月の予報では、気温の高い状態が続き、降水量は平年並みの見込みです。このため、麦の生育はさらに早まると思われ、小麦の出穂は11月10日播きで4月8日、11月25日播きで4月12日頃と予想されます。ビール麦の出穂は、11月10日播きで3月25日頃、11月25日播きで4月1日頃と予想されます。

早めに赤カビ病防除計画を立てる

出穂の早まりで赤かび病の防除も前倒しになります。ビール麦の防除適期は穂ぞろい期から10日後であるため、11月10日播きのものは4月10日頃、11月25日播きは4月15日頃と予想されます。小麦の防除適期は出穂始めから10日後までであるため、11月10日播きは4月15日頃まで、11月25日播きは4月20日頃までが散布適期と予想されます。出芽のばらつき等から生育ムラがあるほ場では、全体を見て中庸な生育に合わせて散布日を決定しましょう。

米:今年の稲作の準備に向けて (2022年3月11日作成)

施肥時期、早くなりすぎていませんか

肥料は散布されたときから分解が始まります。このため、施肥から田植までの期間が長く空くほど、肥料養分(主に窒素成分)は脱窒や溶出で減耗していきます。「肥料が持たない」、「一発肥料なのに肥切れが速い」と感じていたら、それは施肥が早すぎることが原因かもしれません。作業効率だけで施肥を早めるのは止めて、肥料価格が上昇している今、施肥の方法、時期を見直してみましょう。

最も効率的なのは側条施肥

稲の株元に施肥する「側条施肥」は、肥料の利用率が高く、初期生育も向上します。施用量も全面に播くよりも最大2割までを減らすことができます。

全面施肥ならできるだけ田植の直前

トラクタの前部に装着するフロントソワーがあれば、代掻き同時施肥が可能で、肥料の損失を小さくでき、側条施肥のような初期生育促進効果も期待できます。

一般的な全面散布の場合には代掻き前日、長くても田植まで1週間以上空けないように施肥を行いましょう。

基肥一発肥料の早い施肥は肥効がずれる

基肥一発肥料も施肥した時から溶出がスタートします。早く施肥すると肥効の発現パターンと稲の生育ステージがずれたり、後半の肥効が不足することが考えられるので、普通化成同様、側条施肥や田植直前の施肥を行いましょう。基肥一発肥料を利用すれば普通化成の全面散布よりも施肥量を1割削減でき、さらに側条施肥にすると2割削減できるので、合計3割の肥料節約につながります。

年々早くなっている稲の生育

温暖化の影響で、春からの気温は昔よりも高くなっています。昨年更新された日平均気温の平年値は、3月、5月6月が特に上がり、1日当りで平均0.6℃も高くなっています。

このため、表1の例のように稲の生育も以前より確実に早くなっています。

そこで、今の稲の生育パターンに沿った品種別、田植期別の稲の生育早見表を作成しました(図2)。田植日を縦の列とし、品種を横の行として、交わったところが始点になり、そこから横に移動すれば、有効分げつ決定期や幼穂形成期、出穂期などがわかり、中干しや穂肥の時期を計画できます。昨年の作業と比較して作業スケジュールを再確認してみて下さい。

図1 半旬別日平均気温の平年値の変化

表1 主要品種の出穂時期の変化

| 品種名 | 移植期 | 15年前の出穂期 | 現在の出穂期 | 遅速 |

| コシヒカリ | 5月1日 | 7月30日 | 7月25日 | 5日早い |

| キヌヒカリ | 6月25日 | 8月21日 | 8月19日 | 2日早い |

図2 主要品種の田植時期別生育早見表