営農についての情報

水稲 (2022年9月14日作成)

ようやく暑さも納まり、稲刈りも最盛期を迎えています。記録的に早いと思われた梅雨明けが後に修正され、猛暑と不順な天気が交互に出現するなど、稲作にとって厳しい夏となりました。台風も頻繁に発生していますので、気象予報をこまめにチェックして計画的な作業を心掛けましょう。

1. 夏期の気象と稲作への影響

7月中旬に一時気温が下がったものの、正式な梅雨明けとなった7月下旬から8月中旬まで平均気温が平年よりも2℃程度高く経過しました。この結果、登熟期間が重なった早期栽培のコシヒカリを中心に白未熟粒(乳白粒、背白・基白粒)の発生が多く見られています。しかし、8月中旬以降は気温も落ち着き、これまで概ね平年並みに経過していることから高温障害は徐々に減少し、品質は上向くと予想されます。

2. これからの収穫・乾燥作業の留意点

(1)適期刈り取り

適期刈り取りには「積算気温」を活用しましょう。刈り取り開始の目安になる積算気温は品種の早晩に関わらず950℃が指標になります。出穂期ごとの刈り取り開始の予想日は下表のとおりです。この日を指標として、籾の水分が25%になったら収穫を開始しましょう。

出穂期別の収穫開始予想日

| 出穂期 | 刈取り始め | 登熟日数 |

| 8月10日 | 9月16日 | 37日 |

| 8月15日 | 9月22日 | 38日 |

| 8月20日 | 9月29日 | 40日 |

| 8月25日 | 10月6日 | 42日 |

| 8月30日 | 10月12日 | 43日 |

(2)収穫時の籾水分

刈り取りは籾水分25%以下になってからが適切です。高水分刈りはコンバインの故障原因となり、堆積中の籾の発熱による品質低下も心配されます。また、乾燥にかかる燃料費も余分に必要となります。天候等でやむを得ず高水分で刈り取る場合は、籾を速やかに乾燥施設に搬入できるよう準備しておきましょう。

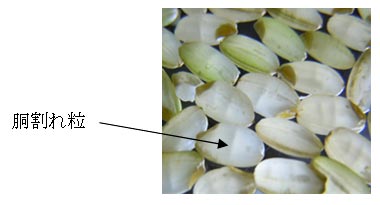

(3)乾燥の注意点

乾燥中における品質低下の原因は、水分調節不良、乾燥ムラ、急激乾燥による胴割米、油煙事故などです。乾燥不足や過乾燥を防止するため、必ず水分計を用いて水分測定を行いましょう。また、水分較差の大きい籾を同一の乾燥機に張り込むと、籾の水分ムラが大きくなり、過乾燥籾が発生します。収穫日の異なる籾は必ず分けて乾燥しましょう。

3. 翌年に向けた収穫後のほ場管理

(1)稲わらをすき込んで土づくり

・・・ 気温が高く、田んぼが乾かないうちに実施しましょう

収穫が終わった田んぼは、稲わらを分解する微生物の活動が活発な気温の高いうちに耕耘して稲わら、刈り株をすき込みましょう。田んぼが乾いて、気温も低くなると分解は遅くなります。すき込みは無理に深くする必要はありません。土がかぶさっていれば微生物は活動します。耕耘は秋と春に2回以上行うとより分解が進みます。また、稲わら分解を早めるには石灰窒素やスーパーワラブレンドなど、腐熟促進効果のある資材が有効です。

(2)クログワイ、オモダカ等塊茎で増える難防除雑草を減らす

・・・ 早めに起こして、真冬の寒さと乾燥で塊茎を殺します

塊茎で増える多年生の難防除雑草が増えているほ場では、稲刈り後に非選択性除草剤で地上部を枯らし、早めに耕耘することで、秋に塊茎が新しく増えるのを防ぎます。

その後、深く起こして地中の塊茎を田面に露出させ、冬の低温と乾燥で枯死させます。耕耘は冬に2~3回行うのが効果的です。

クログアイ

クログアイ

オモダカ

オモダカ

(3)ジャンボタニシの駆除

・・・ 収穫後の石灰窒素や冬期の浅耕・高回転・微速の耕耘で貝を殺します

石灰窒素は、稲刈り後も水温が15℃以上あり、用水が使えるほ場で有効です。

まず3~4cmの深さに水を溜めて、その1~4日後に石灰窒素を10aあたり20~30kg散布したら、そのまま4日程度放置すると死滅します。なお、石灰窒素は魚毒性B類なので処理後の田面水を水路に流さないで下さい。

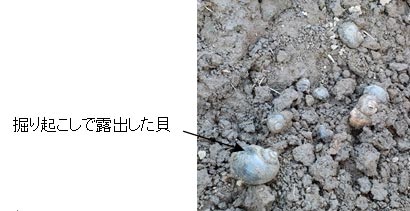

冬期の耕耘は貝の破壊と掘り出しによる低温死で貝密度を減らすのに有効です。

耕耘は田んぼがよく乾いた冬期に高回転のロータリで浅く(10cm以内)起こし貝を破壊します。この時、破壊されず露頭に出たものも寒さで壊死させることができます。

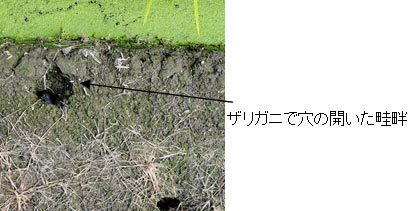

(4)畦畔漏水の原因になるアメリカザリガニの駆除

・・・ 田植えの前の石灰窒素で駆除します

用水が使える時期になったら、春の荒起こしの後3~4㎝の深さに水を溜め、3~4日後に石灰窒素を10a当たり20~30kg散布し、そのまま4日程度放置した後、代掻きを行います。この作業でジャンボタニシも一緒に駆除できます。