営農についての情報

高温障害を軽減するため体力ある稲づくりをしましょう(2023年7月10日作成)

今年も暑い夏がやってきました。ところで、知っていましたか?

埼玉は平年並みの気温でも米に高温障害が出るほど暑いんです。

お米は穂が出てから20日間の日平均気温が27℃以上になると、お米が白く濁る「白未熟粒(シラタ)」が増加します。

以前はこれだけの暑さが続くことは少なかったのですが、温暖化の影響からか現在では熊谷市を例にすると7月26日から8月19日までの24日間の日平均気温は、平年値で27℃以上になっています。つまり、埼玉県では「平年並みの暑さ」でも、この期間に出穂~登熟が重なる稲は、米の品質が低下する危険性があるわけです。

埼玉県でこの期間に出穂する主要な品種は「コシヒカリ」です。最近、コシヒカリの1等比率が低いのは、これが大きな原因になっていると言えます。

梅雨明けが早まり、これから猛暑が予想されます。

7月6日発表の1か月予報や週間予報等から、今週末にも梅雨明けし、それによって猛暑も早くやってくると思われ、高温被害に要注意です。

高温被害を軽減するために、体力のある稲づくりを行いましょう。

その1.栄養不足にならないよう、適期にしっかりと追肥を行いましょう

追肥や穂肥は稲の栄養状態を健全に保つために重要です。特に穂肥は米の収量と品質に大きく影響しますので、適期に施肥する必要があります。主な品種の田植時期別の出穂時期の予想と穂肥の時期は下表のとおりです。

なお、彩のかがやきは穂肥の前に葉色が落ちすぎると穂肥を施してもなかなか葉色が回復しないことがあります。田植後40日頃に葉色が淡い(カラースケールで4.5以下)ようなら窒素成分で1.5~2.0kg程度の追肥を行いましょう。

表1 田植時期別に予想される主要品種の出穂時期と穂肥適期

| 田植時期 | 品種 | 幼穂形成期※ | 出穂始め | 穂肥適期 |

| 5月1日 | コシヒカリ | 7月1~3日 | 7月20日 | 7月7~10日 |

| 5月20日 | 彩のかがやき | 7月19~21日 | 8月10日 | 7月21~23日 |

| コシヒカリ | 7月11~13日 | 8月1日 | 7月17~20日 | |

| 6月5日 | 彩のかがやき | 7月24~26日 | 8月15日 | 7月25~27日 |

| 彩のきずな | 7月14~16日 | 8月6日 | 7月15~17日 | |

| 6月25日 | 彩のきずな | 7月24~26日 | 8月14日 | 7月25~27日 |

2.メリハリのある水管理で健全な根を多くし、長く活かそう

高温障害を軽減するには水と養分を吸収する根が元気でなければだめです。そのために中干しとその後の間断潅水は、高温の時ほど重要です。

一般的に現場では中干し時期が遅く、天気がいいと干し過ぎる傾向が見られます。写真のように田面はやや湿り気を帯びて、軽くヒビが入る程度が丁度いい中干しです。干し過ぎで大きなヒビを発生させ稲の根を切断しすぎると、根の再生が遅れ高温被害を助長してしまうので注意して下さい。

中干しが終わったら、一定の間隔で湛水と潅水を繰り返し、根に適度な酸素を送って活力維持に努めましょう。

3.穂ばらみから花終わりまでの期間は水を切らすことが無いよう、しっかり湛水します

この時期は稲の一生のうち一番水を吸収する時です。水不足はそのまま米の品質低下につながるので、この期間の水回りはこまめに行いましょう。最近水持ちが悪くなってきたなと感じた時は、アメリカザリガニの穴からの漏水も疑って下さい。漏水による洗堀でさらに穴が広がっていっそう漏水がひどくなります。

(アメリカザリガニは本年6月1日から条件付特定外来生物に指定され野外への放出は法律で禁止されたので注意しましょう)

大型のカメムシによる被害が増えてきました。今まで以上に防除を徹底しましょう。

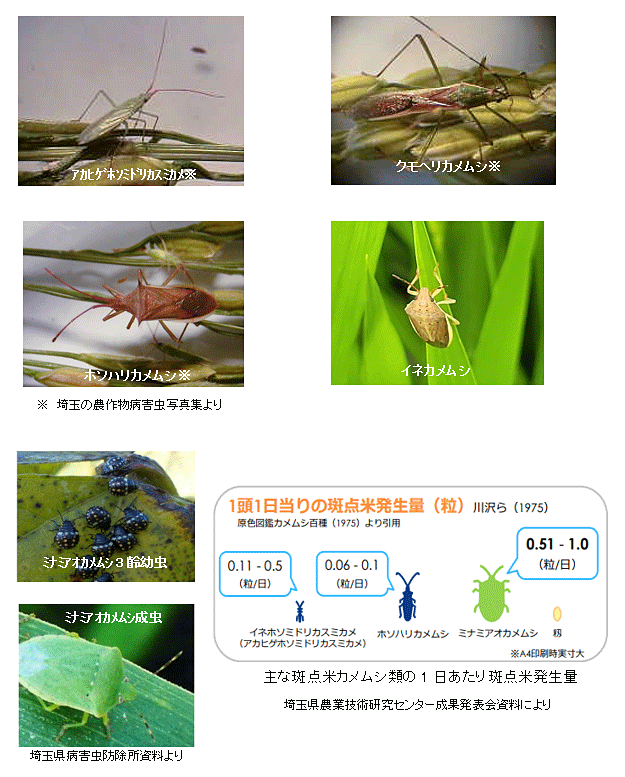

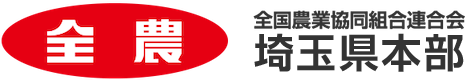

斑点米の原因となるカメムシ類は、従来は平坦な水田ではアカヒゲホソミドリカスミカメ、山間、山沿いの水田ではクモヘリカメムシが主でしたが、近年はより大型のホソハリカメムシやイネカメムシ、ミナミアオカメムシが発生し、被害が多発しています。特にミナミアオカメムシは稲の収穫間際の米が熟して硬くなってくる頃まで加害し、体が大きいので斑点米の発生量も多いので注意が必要です。

これまでどおり、日頃から住みかとなる水田周辺にイネ科雑草が繁茂しないよう除草管理するとともに、出穂期前後2週間の草刈りは止めましょう。また、発生を見たら登録のある薬剤で早めの防除を行いましょう。