営農についての情報

水稲 6月中旬から、いよいよ暑くなってきます

高温対策を徹底しましょう (2024年6月7日作成)

Ⅰ これまでの気象経過と稲の生育

4月が記録的な高温で、5月も平年並み~高い気温であったことから、早期・早植栽培の苗は生育が早まり、やや苗丈が高い傾向がみられました。また、強い西風の日もあり田植え間もないもので葉先枯れや活着遅れも見られましたが、現在は回復し早期、早植栽培のいずれも概ね平年並みの生育となっています。

Ⅱ 今年の夏の気象予想

6月6日発表の1か月予報によれば、6月中旬以降、気温はかなり高くなるようです。梅雨前線の北上はやや遅れ、梅雨入りも平年(6月8日)より一週間程度遅れるものと見られます。また、3か月予報では7月以降は太平洋高気圧が強く、暖かく湿った空気が流れ込みやすいため今年も暑い夏になる模様です。

Ⅲ 令和6年 稲作管理のポイント

1 高温対策

高温被害を軽減するには、栽培期間全般を通じて健全な稲体を作っていく必要があります。生育の段階に応じて適切な管理を行いましょう。

(1)育苗期~田植え期

- 根張のいい苗をつくります

根張りを悪くする一番の原因は水のやりすぎです。水やりは朝1回を基準にして、よほど乾かない限り日中や夕方の水やりは控えましょう。 - 粗めの代(しろ)で活着をよくしましょう

代掻きは二回り程度で多少ゴロ土が残る粗めの状態で終了させます。代掻きをしすぎると田んぼが酸素欠乏になって苗の活着が悪くなります。 - 浅植え、薄植えにします

植え付け深さは3cm程度、植え付け本数(掻き取り量)は3~5本程度にして、稲が窮屈しない環境をつくりましょう。 - 田植え後は、浅水で管理します

田面が露出しない程度の浅水で、除草効果を保ちつつ活着と分げつの発生を促します。 - 肥料を早く撒き過ぎないようにします

肥料は散布されて土と混ざった時から分解(溶出)が始まります。無駄なく稲に吸わせるにはできるだけ田植近くに施肥しましょう。基肥一発肥料であっても早撒きは成分のロスや溶出パターンが狂う原因になるので止めましょう。

(2)本田生育期

- ガス(ワキ)が発生したら一度水を落としましょう

ガスは耕耘で鋤き込んだ雑草や稲株などの分解で田圃が強還元状態(ひどい酸素不足)なると発生し、気温が高い程多くなります。水を抜けば酸素不足が解消されガスも抑えられ、稲の生育も回復してきます。ただ、除草剤の効果が落ちますので、中期剤や後期剤で雑草対策を行いましょう。 - 中干しを適期に行います

田植え後およそ40日目頃(普通植なら35日目頃)に7日~10日間行いましょう。これで、無駄な生育を抑え、新しい根を増やし、稲が穂肥を受け入れる準備を整えます。なお、太い根が切れるほどの強い中干しは稲へのダメージが大きいので止めましょう。 - 中干しの後からは「間断潅水」とします

根の発達を促すとともに、地耐力を維持します。一度入水したら水が切れるまで3~4日ほったらかしておき、水が切れたらまた入れる要領で穂孕みの頃まで繰り返します。 - 穂肥は適期にしっかり入れましょう

コシヒカリは出穂の18~15日前(稲の幼穂8~20mm程度、そのほかの品種は出穂の20~22日前頃(稲の幼穂2~3mm程度)が穂肥の適期です。穂肥をやっても葉色が上がらない(濃くならない)ときは、2回目の穂肥を入れましょう。出穂の10日前頃(幼穂80mm程度)が目安です。

Ⅲ 令和6年 稲作管理のポイント

2 病害虫対策

(1)斑点米カメムシ

従来から被害のあったアカヒゲホソミドリカスミカメやアカスジカスミカメに加え、ここ数年県東部を中心にイネカメムシ、県北部中心にミナミアオカメムシのような大型のカメムシが増加し、昨年は高温障害とともに品質低下の大きな原因になりました。これら大型のカメムシは頭数が少なくても大きな被害につながるので確実な薬剤防除が必要です。

☞注意深く観察し、初発を確認しましょう

カメムシの水田への飛来は7月上旬頃です。6月下旬以降暑い日が続いたら朝早いうちに水田を観察し侵入の有無を確認しましょう。

☞今の時期から畦畔や休耕田の除草を行いましょう

畦畔などに住みかをつくらないことが被害軽減につながります。ただし、出穂の前後2週間の除草はカメムシを水田に追い込んでしまうので控えましょう。

☞適期に薬剤防除を行いましょう

1回目は「出穂期~穂揃い期」です。これで不稔籾の発生を防ぎます。2回目は「穂揃い期の7日~10日後に行います。これで、斑点米の発生を防ぎます。

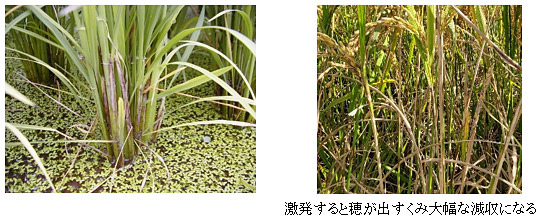

(2)紋枯病

高温・多湿で多発する紋枯病は「猛暑」で被害が増加する病気とも言えます。前年発生したほ場では菌が越冬するのでまた感染します。飼料用米や多収米などの多肥栽培で多発しやすく、疎植栽培で1株穂数が過剰になることでも発生します。いもち病のように急激に増加するのではなくじわじわと病気が進展するので、稲を観察して防除の判断を行いましょう。

☞前年発生したほ場では浮き藁くずを取り除く

前年の稲に菌核がついているので、代掻き後に浮き上がった藁や株を掻き出しましょう。

☞箱施薬の利用も有効

猛暑が予想されています。前年多発したほ場では箱施薬による予防防除も有効です。

☞防除の要否は穂ばらみ期に判定

穂ばらみ期に発病している株の割合が20%以上あったら薬剤防除が必要です。

☞適期に防除を行いましょう

防除の適期は穂ばらみ期~出穂期です。確実に防除を行いましょう。

(3)いもち病(普通期の穂いもちに注意)

7月の天候が不順になると発生しやすい病気ですが、最近は8月中旬頃に出穂する普通植で「穂いもち」が発生しています。これは猛暑によって稲の窒素吸収量が増加しいもち病に感染しやすい状態になっているところに8月中旬以降の天候不順が重なったのが原因と考えられています。猛暑なのにいもちが発生する「日照りいもち」に注意しましょう。

☞箱施薬で予防防除

☞置き苗の撤去

あまり苗を放置するとそこが発生源になります。早めに片づけましょう。

☞予察情報を活用しましょう

7月以降、天候不順が続いたら注意し、県病害虫防除所の予察情報などを参考に、多発が予想されるときは薬剤防除を実施しましょう。