営農についての情報

水稲:次期作のため刈り跡処理を早く行いましょう (2024年10月3日作成)

1.稲わらの分解促進と病害虫対策

稲の刈り跡から再生する穂(ヒコバエ)はヒメトビウンカやイネカメムシの住み家や餌場になっています。また、稲株をそのままにしておくと分解が進まず、翌年の代掻き作業の邪魔になるとともに、田植え後のワキ(メタンや硫化水素)の発生原因になります。稲刈り跡は早めに耕耘しましょう。

2.防除しにくい雑草の対策

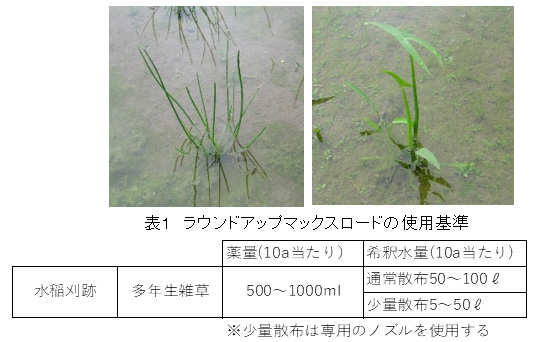

本田での防除がやっかいな多年生の雑草は、稲刈り跡も株や地下茎は生き残って来年の準備をしています。雑草の地上部が枯れる前にグリホサート系の根や塊茎まで枯らす除草剤を利用するのが効果的です。

クログワイやオモダカ対策

収穫時に稲と一緒に刈られたクログワイ、オモダカはまだ生きています。それが再生してきた時期が除草剤散布の適期です。刈り跡に使用可能なラウンドアップなら根まで枯らして、塊茎の生成も抑制するので翌年の発生を減らせます。除草剤を処理した後は、耕耘して土壌中の休眠している塊茎を露出させ、冬の低温と乾燥にさらして枯死させます。なお、発生の多いほ場では1回の処理ではまだ残る塊茎があるので、3年程度は繰り返し処理を行う必要があります。

ナガエツルノゲイトウ対策

侵入し始めに徹底的に抜き取り除去し、定着を防ぐことが最も有効です。この時、ちぎれた茎が拡散しないようゴミ袋等入れて処分しましょう。すでに畦畔や水田内に入り込んでいる場合、表1に準じてラウンドアップを霜が降りる前までに散布します。しかし、それでも完全に枯らしきれない場合もあるので、枯れた株を根元から抜き取ります。

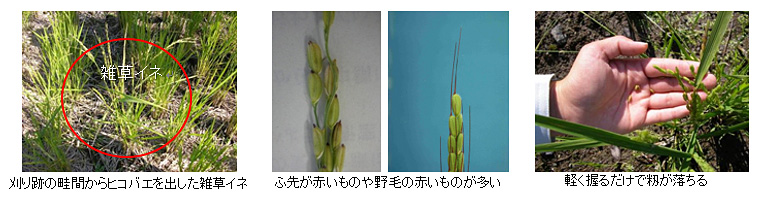

雑草イネ対策

稲刈り後、非選択制の除草剤(ラウンドアップやバスタなど)を散布して雑草イネを枯らします。その後、春までほ場は耕耘せず、こぼれ落ちている雑草イネの籾を寒さで死滅させたり、鳥に食べさせたりして減らします。それでも春になって雑草イネが発芽してきたらもう一度除草剤を散布し、枯らしてから耕耘しましょう。

麦:播種の準備を進めましょう (2024年10月3日作成)

1.来年の稲の分まで考えた土づくり

10月は「土づくり」の月です。堆肥やレオグリーン特号等の有機物資材や農力アップ等の土づくり資材を種まきの1か月前に散布しましょう。

牛糞堆肥は完熟したものを使用しましょう。未熟な牛糞堆肥はネズミムギ(イタリアンライグラス)等の種が生き残っていて翌年大発生することがあるため絶対に使用しないで下さい。

2.麦に適した酸度(pH)に土壌を調整

麦(特に大麦)は酸性に弱い作物です。最適な土壌の酸度(pH(H2O))は6.0~6.5の範囲です。県内の水田土壌は、麦にとってはやや酸性(5.5~6.0)になっている傾向があるので、苦土石灰等の石灰質肥料を、下表を参考に播種の2週間前に散布しておきましょう。

3.「年内出芽」を前提に播種計画を立てる

暖冬が続き、麦の播種適期は従来よりも遅くなっていますが、安定生産には「年内出芽」が重要です。3か月予報では11,12月の気温は概ね平年並みとのことから、播種期別の出芽期は、小麦、大麦ともに表3のように予想されます。乾燥すると出芽まで日数は遅延するので年内に安全に出芽させるために12月5日までに播種を完了させましょう。

4.計画的に作業を進めるための排水対策

10月は晴れの日が少なく、雨が多い予報です。計画的な作業を行うために排水対策を行いましょう。

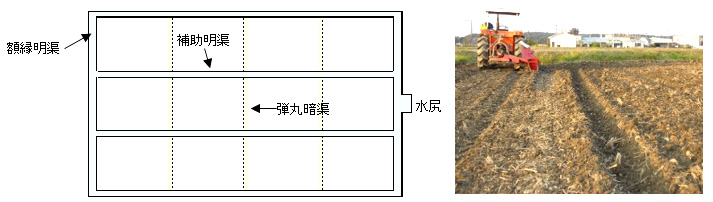

① 雨の溜まりやすいほ場は、弾丸暗渠を施工しましょう。

② 額縁明渠を設置し、30a以上のほ場ではほ場内にも補助明渠を施工しましょう。

③ 1回目の耕耘は粗く、深くし、降雨後の土の乾きを早くしましょう。