営農についての情報

トピック 越冬中のイネカメムシをやっつけよう (2025年4月3日作成)

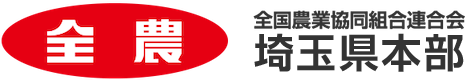

イネカメムシの越冬成虫が、常緑樹の下の日当たりのよいジャノヒゲ(リュウノヒゲ)の株元の枯れ葉の中に大量に見つかっています。水田に隣接する屋敷林や神社等に同じような場所があれば一度ジャノヒゲの株元を探って見て下さい。

イネカメムシが活動を開始する前に掻き出して処分することで、周辺の田への飛び込みを減らせる可能性があります。

1.麦の生育と赤かび病防除

(1)気象経過と麦の生育状況

2月は上中旬が平年並みで下旬が高温となり、3月は半旬ごとに寒暖の変動が大きくなりましたが、平均するとやや高温となりました。

また、雨は2月まで少なく乾燥した状態が続きましたが、3月に入って定期的にややまとまった雨があり乾燥は解消されています。

このことから、麦類の生育は幾分早まりましたが、それまでの生育の遅れは回復しきれませんでした。小麦の茎立ちは、11月中旬播きが3月12日頃、11月下旬播きが3月16日頃となり、平年よりも数日遅れました。ビール大麦の茎立ちも同様に、11月中旬播きが3月5日頃、11月下旬播きが3月8日頃となり、平年よりも遅くなりました。

(2)4月の天候と麦の生育予測

3月27日発表の1か月予報によると、4月は晴れの日が多く、気温は高いと予想されています。また、3か月予報でも気温が高い傾向が続く見込みです。

このことから、麦の生育はやや促進されますが、ここ数年と比べるとやや遅れています。なお、ビール大麦は出穂が始まっています。

| 播種期 | 茎立ち期 | 予想出穂期 | 平年差 | 前年差 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 小麦 さとのそら |

11月10日 | 3月12日 | 4月10~11日 | 3~4日遅い | 並み |

| 11月25日 | 3月16日 | 4月13~14日 | 3~4日遅い | 1日程度遅い | |

| ビール大麦 ニューサチホ |

11月10日 | 3月5日 | 4月1~2日 | 1週間遅い | 1週間遅い |

| 11月25日 | 3月8日 | 4月3~4日 | 3~4日遅い | 1日程度遅い |

ニューサチホは、7年産から導入されたニュ-サチホゴールデン

また、今年は冬期に過度な生育にならなかったこと、雨が少なく乾燥していたことから肥え切れはほとんど見られなかったことで、年内に出芽した12月上旬播きまでの麦は穂数が多く確保されると予想され、良好な作柄につながることが期待されます。

一方、12月中旬以降に播種され出芽が年を越した麦は十分な茎数を確保しきれないうちに茎立ちしており、茎数不足や遅発茎の増加で穂数が不足すると考えられます。

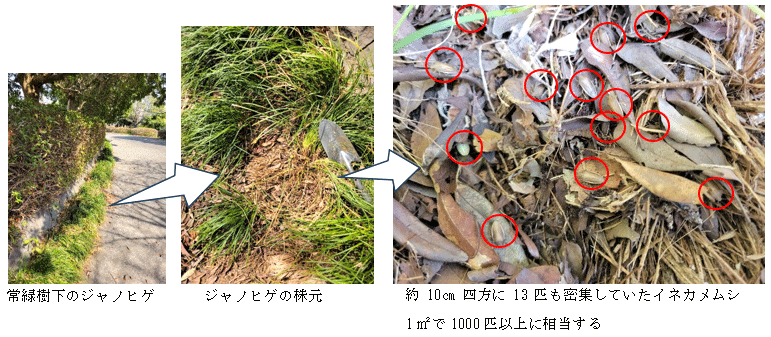

(3)赤かび病の適期防除

今後、気温は高く、降水量も平年並みと予想されていることから、赤かび病とうどんこ病の防除を必ず実施しましょう。各麦類とも4月中旬に散布適期に入るので撒き遅れのないよう準備して下さい。

表2 播種期別の防除適期の目安| 播種期 | 予想出穂期 | 防除適期 | |

|---|---|---|---|

| 小麦 さとのそら |

11月10日 | 4月10~11日 | 4月15~19日 |

| 11月25日 | 4月13~14日 | 4月18~22日 | |

| ビール大麦 ニューサチホ |

11月10日 | 4月1~2日 | 4月13~16日 |

| 11月25日 | 4月3~4日 | 4月15~18日 |

2.水稲作業の注意点

(1)種籾消毒の注意点

最近、育苗中にばか苗病の発生が多く見られています。原因の一つとして考えられるのが不十分な温湯消毒です。温湯消毒はばか苗病に対する効果がやや弱いこともあり、しっかりと手順どおりに消毒を行わないと生き残った病原菌が浸種中に遊離して健全籾に感染して蔓延すると考えらえます。

温湯消毒の手順をもう一度確認して、しっかりと種籾消毒を行いましょう。

籾全体が素早く温度が上がるようにゆすり入れます

籾全体が素早く温度が上がるようにゆすり入れます

(2)芽出し(浸種)日数に注意

水稲の種籾は一般的に高温で登熟した年は休眠が深くなり、出芽に要する時間が長くなります。

令和6年も猛暑の中で収穫となったので、県内産の種籾は例年よりも休眠が深く、浸種してから芽切るまでの日数が長くなると予想されます。いつもより1日程度長めの浸種が必要になることを想定して作業日程を考えましょう。

しっかり浸種して鳩胸で出芽を揃えましょう

しっかり浸種して鳩胸で出芽を揃えましょう

(3)藻が多い水田への対応

春先の気温が高い傾向が続いているため、入水後の藻の発生も早くなっています。また、養分が豊富な田んぼではより繁殖しやすくなり、基肥を早く施用すると多発につながります。藻の多発に苦慮しているほ場では基肥はできるだけ代掻き間近にするようにしましょう。

また、藻類・表層剥離に適応のある除草剤を効果的に使用するには、藻等の発生始期までに使用することが重要です。藻はよく観察しないと発生し始めを見逃しがちですので、除草剤は田植え後速やかに散布しましょう。

田面を覆う藻類を防ぎましょう

田面を覆う藻類を防ぎましょう