営農についての情報

麦 適期収穫を心がけましょう (2025年5月7日作成)

(1)気象経過と麦の生育状況

気温は、3月~4月初旬まで、平均すると平年よりも高いものの、寒暖の変動が大きくなりました。4月中旬以降は平年よりも高く経過しています。

雨は、3月以降旬ごとにまとまって降る傾向があり月合計ではやや多くなっています。晴れの日も多いものの排水の悪いほ場では停滞水も見られています。

このことから、各麦類の生育は概ね良好ですが、12月播きで出芽が年を越したほ場での生育は劣っており、播種時期による良否が大きくなっています。また、出穂は4月初旬の低温でやや足踏みしたためここ数年と比較すると3~4日遅れました。

(2)5月の天候と収穫期の予想

5月1日発表の1か月予報によると、5月は晴れの日が多いものの周期的に変化し、気温は平年並~高く、雨は平年並~やや多いと予想されています。

このことから、麦の登熟はやや早まると予想され、出穂はやや遅れたものの、早播きのビール大麦を除き、成熟期は概ね平年並になると予想されます。

(3)収穫の準備を進めましょう

刈り遅れは外観品質を落とすだけでなく、ビール大麦では発芽率低下、小麦では穂発芽や低アミロ麦の発生につながります。適期刈りを行うために事前にコンバインの清掃と点検をしっかり行いましょう。また、収穫物の滞留は赤かび病によるカビ毒の発生につながるので、施設等へ速やかに搬入し、遅滞なく乾燥を行いましょう。

(4)雑草の抜き取りについて

ソバを見つけたら収穫前に必ず抜き取りを行いましょう。麦にそばが混入すると集荷施設すべての麦が出荷停止、廃棄処分されることになります。

また、問題雑草であるカラスムギやヤエムグラは麦の倒伏を助長し、またその種が麦に混じってしまいます。近年増加しているコアカザも収穫時には麦を超える高さに伸び収穫作業の妨げになるので、これら雑草は収穫前に抜き取りを行いましょう。

水稲 健康な苗をつくりましょう (2025年5月7日作成)

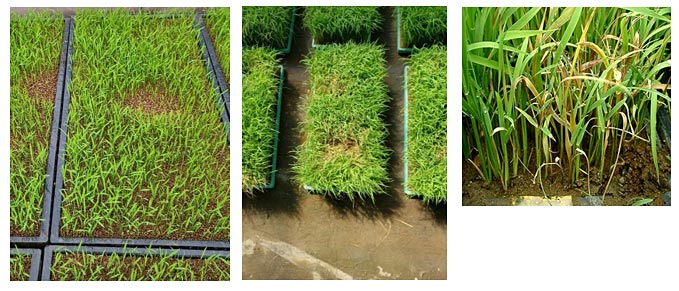

苗の病気や障害に注意

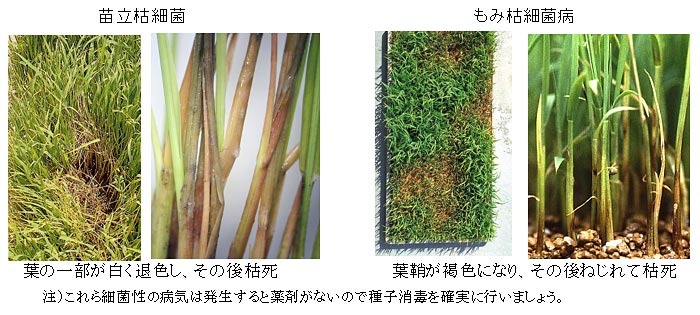

4月は寒暖の変動が大きく、苗立枯病等育苗中の病気の発生が多くなっています。また、5月中旬は気温がかなり高くなると予想されていますので高温障害等の発生も懸念されます。苗に病気や生理障害を発生させないよう、管理に十分注意して下さい。

(1)苗立枯病に注意

出芽間もない苗は、低温や高温でカビによる苗立枯病が発生しやすいので注意が必要です。

保温や遮光のための被覆材を長く掛けて置きすぎるのも発生を助長するので注意して下さい。

①ピシウム菌による苗立枯病(ムレ苗)

このカビは、床土や苗、種もみにカビが発生しないのが特徴です。苗は坪状に枯れます。

適応薬剤:タチガレエースM液剤、ナエファインフロアブル

②リゾープス菌による苗立枯病

このカビは、床土に綿毛状のカビが点々と発生し、ひどくなると箱全体を灰白色に覆います。

適応薬剤:ダコレート水和剤

③フザリウム菌による苗立枯病

このカビは、苗の地際部に白いカビが発生し、種もみの周りも白又は淡紅色のカビが付きます。

適応薬剤:タチガレエースM液剤、ダコレート水和剤

④リゾクトニア菌による苗立枯病

このカビは、育苗後期に症状が出て、苗が萎れて枯れます。苗にクモの巣状の菌糸が発生した後菌核ができます。

適応薬剤:バリダシン液剤

⑤その他の苗立ち枯れ症状

(2)生理障害に注意

①苗焼け

ハウスやトンネル内が43℃以上になると発生し、重症になると回復せず枯死します。

温度上昇を抑える被覆シートの利用やこまめな換気を心がけましょう。

②強日射による白化

緑化前の苗を強日射下に急に出すと葉緑素が崩壊して苗が白化し、こより状に枯れてひどいと枯死します。

苗出しや被覆資材の除去は、日差しの強い時間帯を避けましょう。

③強風による白化

乾燥した強い風の苗をさらすと風の吹き込み側が急逝萎凋を起こし、こより状になって白化し、ひどいと褐変して枯れてしまいます。

寒冷紗等による風よけやこまめな潅水で防ぎます。