営農についての情報

水稲 高温とイネカメムシ対策を徹底しましょう。 (2025年7月7日作成)

1.気象経過と稲の生育状況

気温が6月後半から急に上昇し、平年よりも3℃程度高い観測史上最も暑い6月となりました。その後も猛暑が続いており、日平均気温28℃以上の日が続いています。

このため、水稲の生育も6月後半から急に早まり、早期地帯では前年同様の早さで出穂が始まっています。

早植(5月中下旬植え)は、草丈が伸び、茎数が急激に増えて過剰ぎみです。また、猛暑と少雨で中干しが強くなり過ぎているほ場が多く見られています。

普通植えも同様に茎数の増加が早くなっています。麦後の晩植えでは急な高温によるワキの発生で活着不良のほ場も見られます。

2.すでに猛暑、対策が急務です。

対策(1) 適期の穂肥

いずれの作期も出穂は早まると予想されます。これから穂肥の時期に入る早植えと普通植えは実施時期が遅れないよう下表を参考に適期施用を行って下さい。

(1)コシヒカリ| 移植時期 | 予想出穂期 | 穂肥の適期 |

|---|---|---|

| 5月20日 | 7月30日 | 7月12日~15日 |

| 5月30日 | 8月 5日 | 7月18日~21日 |

| 6月10日 | 8月11日 | 7月24日~27日 |

(2)彩のかがやき

| 移植時期 | 予想出穂期 | 穂肥の適期 |

|---|---|---|

| 5月20日 | 8月10日 | 7月18日~20日 |

| 5月30日 | 8月15日 | 7月23日~25日 |

| 6月10日 | 8月19日 | 7月27日~29日 |

| 6月20日 | 8月22日 | 7月30日~8月1日 |

(3)彩のきずな

| 移植時期 | 予想出穂期 | 穂肥の適期 |

|---|---|---|

| 5月20日 | 7月28日 | 7月 3日~ 5日 |

| 5月30日 | 8月 3日 | 7月 9日~11日 |

| 6月10日 | 8月 8日 | 7月14日~16日 |

| 6月20日 | 8月13日 | 7月19日~21日 |

| 6月30日 | 8月19日 | 7月25日~27日 |

予想出穂期は県農技研開発の発育予測プログラムによる

対策(2)ケイ酸の追肥

ケイ酸は稲の蒸散を活発にして高温時の稲体の温度を下げることで米の整粒歩合を高める効果が認められます。このケイ酸の吸収量は、幼穂形成期前ぐらいから増加しますので、追肥として施用することで高温被害を軽減することが期待できます。

なお、追肥で使用する場合、水稲が吸収しやすい「水溶性(可溶性)」の資材が効果的です。

3.イネカメムシの防除も徹底しましょう。

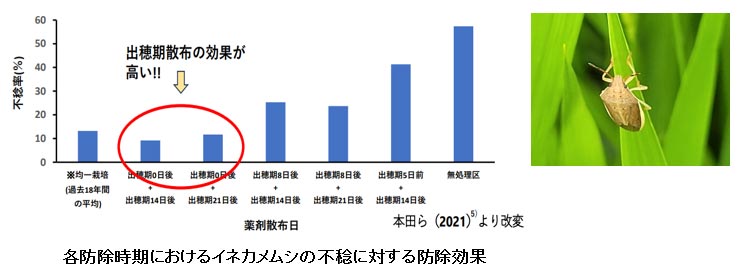

去年の不作は、カメムシ被害も大きな要因でした。6月下旬の高温で昨年よりもイネカメムシの動きが早く、7月に入り各地の水田で侵入が確認されています。確実に防除を実施しましょう。

防除のポイント

①イネカメムシは越冬場所から水田、あるいは水田周辺のイネ科雑草への移動初期は、狭い範囲に集団になっているようです。早朝にほ場とその周辺を観察し集団個体を見つけたら分散する前にカメムシに直接薬剤がかかるように防除を行いましょう。この際、「キラップ」や「スタークル」等出穂期からの有効な薬剤との重複散布にならないよう注意して薬剤を選んで下さい。

②出穂前からほ場に侵入していますが、効果的な散布時期は「出穂期から穂揃い期」です。また、剤型は粒剤よりも稲の茎葉に直接薬剤が付着するフロアブルや液剤のほうがより効果的です。多発が予想されるので、1回目の散布から8~14日後に2回目の散布も必ず実施しましょう。

③周辺よりも出穂の遅い(晩生種や遅植え)ほ場は集中被害を受ける可能性が高くなります。出穂前から侵入の様子を注意深く観察し、個別に防除を行いましょう。

紋枯病も併せて防除

高温で紋枯病の発生も多くなっています。特に「彩のきずな」等の短稈で茎数の多い品種は穂首まで病気が進展して葉が枯れることで高温被害が助長されると考えられるのでカメムシ防除と併せて紋枯病防除も必ず実施しましょう。