なると金時

きめ細かく美しい外見と上質な甘みを兼ね揃えた、徳島県産ブランドさつまいも「なると金時」。外皮は鮮やかな赤紅色、中身は黄金色をしており、栗のようなホクホク感と後味の良い甘さが特徴です。

出荷時期カレンダー

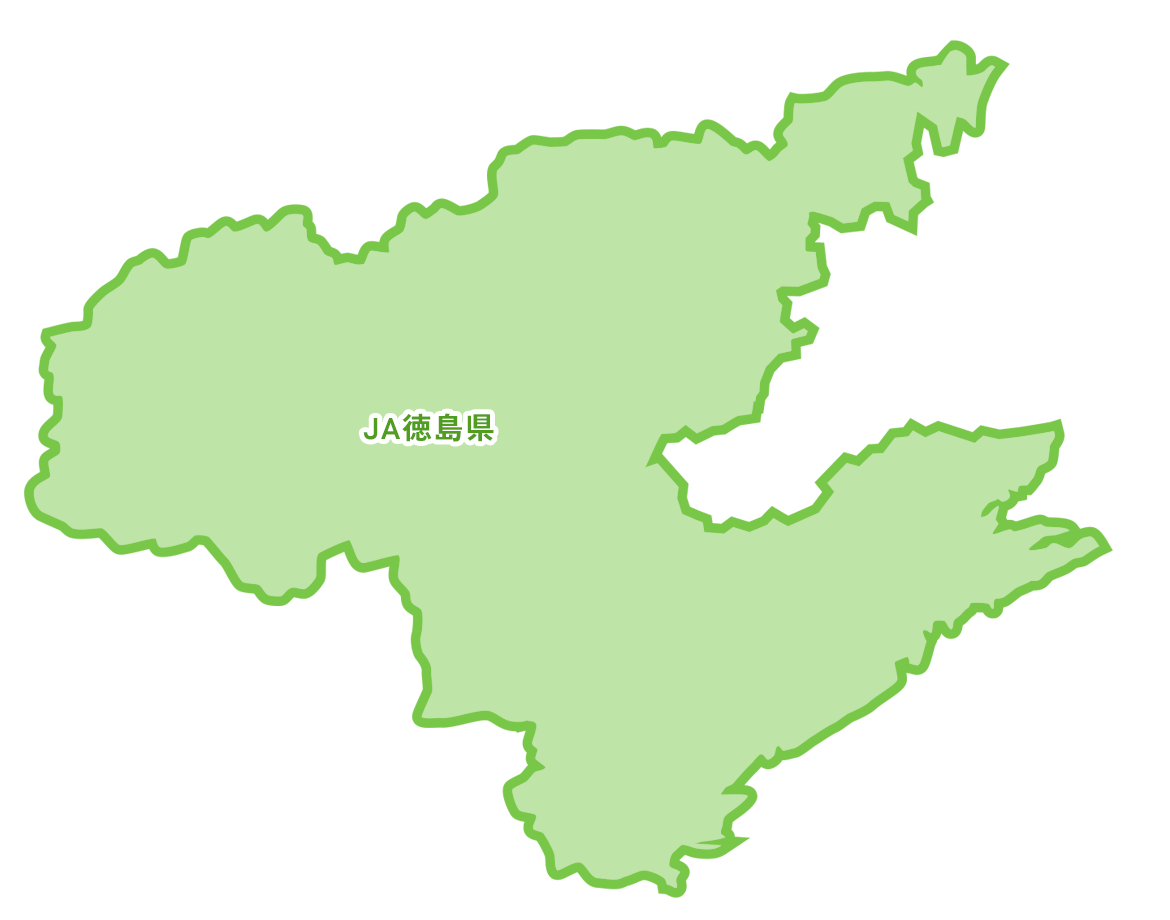

主な産地

徳島のなると金時の主な産地は、鳴門市、板野郡(松茂町、北島町)、徳島市です。

主に、県北東部の砂地地域で生産されています。

(出荷JA:JA大津松茂、JA里浦、JA徳島市、JA徳島県)

地域ブランド名

なると金時には、地域のJAによって独自ブランド名を付けているものがあります。

- 松茂美人(まつしげびじん):JA大津松茂 松茂支所

- 里むすめ(さとむすめ):JA里浦

- 甘姫(あまひめ):JA徳島市 川内支所

トピックス

地域団体商標「なると金時(なるときんとき)」

平成19年(2007年)4月20日登録、商標登録第5043110号(権利者:全国農業協同組合連合会)。

「なると金時」は、温暖で降雨量の少ない瀬戸内式気候の鳴門市・徳島市・板野郡管内の砂地畑で栽培されたさつまいもです。栽培される土質は海砂で水はけも通気性も良いうえ、数年に一度砂を補給し、海水に含まれるミネラルも吸収し、味の良いなると金時になります。

消費拡大の取り組み

徳島県甘藷消費拡大協議会(事務局:JA全農とくしま)では、県内JA、徳島県、卸売市場と連携し、10月13日「さつまいもの日」の記念日などに合わせ、全国の消費地においてなると金時の試食提供・情報発信などの消費宣伝活動を展開しています。

豆知識

さつまいもの今昔

甘藷(かんしょ)の原産地は、中南米と言われています。15世紀に探検家クリストファー・コロンブスがアメリカからスペインに持ち帰り、世界中に広まりました。

日本には、17世紀初めに琉球(沖縄県)を経て薩摩(鹿児島県)に伝わり、和名の「薩摩芋(さつまいも)」の由来となりました。江戸時代に蘭学者の青木昆陽(あおきこんよう)が救荒作物として普及させたことが広く知られています。

徳島県においても、江戸時代の後期には栽培されており、昭和55年頃には鳴門~徳島周辺の特定地域で生産される早堀り用の品種「高系14号」が「なると金時」と呼ばれるようになりました。

徳島県のかんしょの生産量は、全国5位となっています(出典:農林水産省「作物統計調査」令和5年産収穫量)。