【営農通信15】水稲栽培における『紋枯病』について

2022年08月02日

生産事業部 生産資材課

新着

営農情報

紋枯病は、水稲の主要病害で、トウモロコシなどにも発生します。発生は梅雨期頃から始まり、気温30℃以上になると発生が多くなります。病原菌は発生した水田などで越冬するため、効果的な対策を行うことが重要です。

紋枯病の症状

水際部に近い葉鞘(※)に周縁が暗緑色〜褐色、内部が緑灰色〜灰白色の楕円形病斑が現れます(写真①)。激しいときは症状が上の葉鞘へと進み、葉も葉鞘も枯れ上がり倒伏しやすくなります。

(※)葉鞘(ようしょう)…葉の基部を筒状に取り巻く部分のこと。(写真②の赤丸)

写真①「紋枯れ病に感染した株元」

写真①「紋枯れ病に感染した株元」 写真②「イネの葉鞘」

写真②「イネの葉鞘」伝染経路

①前年の被害株に形成された菌核(菌糸が固まった粒子)が水田で越冬します。

②代かき時に水面を植物残渣とともに浮遊し、移植した水稲の葉鞘に付着し、感染します。

③菌核から菌糸が葉鞘組織に侵入し、病斑を形成します。

防除対策

・冬季に畦畔雑草を除去しましょう。

・葉鞘の水際部に初期発生を確認したら、幼穂形成期頃から乳熟期にかけて薬剤散布を実施しましょう。

【防除目安】幼穂形成期に水田内の連続20株を調査し、病斑が見られる株が3株以上あれば薬剤散布の目安です。

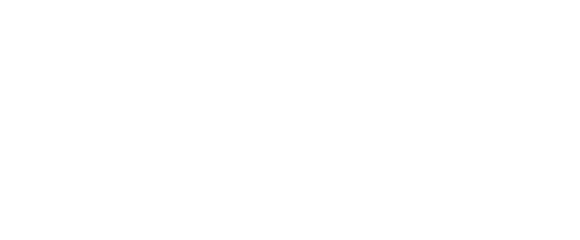

・毎年発生する場合、紋枯病に効果のある薬剤が配合された箱施用剤の使用も有効です。

~全農大阪おすすめ薬剤(一例)~

【モンカット粒剤】【モンガリット粒剤】【フルスロットル箱粒剤】

【モンカット粒剤】のパッケージ

【モンカット粒剤】のパッケージ 【モンガリット粒剤】のパッケージ

【モンガリット粒剤】のパッケージ 【フルスロットル箱粒剤】のパッケージ

【フルスロットル箱粒剤】のパッケージ☆昨年多発した水田は特に注意し、適切な防除を行いましょう☆

全農大阪公式YouTubeでは、「お米の収穫〜刈取り適期〜」の動画を掲載しています。

ご視聴はこちらから⇒https://www.youtube.com/watch?v=djslKsVzUZk

YouTube「お米の収穫〜刈取り適期〜」

YouTube「お米の収穫〜刈取り適期〜」