【営農通信16】斑点米カメムシ類の防除対策について

斑点米カメムシ類は、水稲の注意すべき害虫の1つです。

近年では、府内各地で発生が見られ、問題となっています。

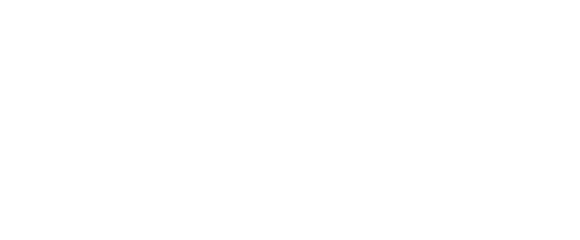

斑点米カメムシ類は、出穂した水稲のもみを吸汁し、斑点米を発生させます。【画像①】

斑点米が混ざると、米の等級落ちの原因になるため、斑点米カメムシ類の防除は、水稲の病害虫防除の中でも重要な作業の1つです。

画像①「斑点米カメムシ類の被害を受けた米」

斑点米の原因となる主なカメムシ類の種類・生態

府内で発生する主なカメムシ類は、大型のカメムシ類【写真①②】と小型のカメムシ類【写真③】に大きく分けられます。

主に畦・農道等に生えたイネ科雑草の穂などをエサとして生息しており、水稲の出穂期以降に成虫が水田内へ侵入し、水稲のもみを吸汁加害して斑点米を発生させます。

特に近年、小型のカメムシ類による被害が増加しています。

写真①「ホソハリカメムシ」

写真②「クモヘリカメムシ」

写真③「アカスジカスミカメ」

【写真:シンジェンタジャパン(株)提供】

斑点米カメムシの防除方法

<①除草を行う>

水稲が出穂する約2週間前に畦畔等の周辺雑草を防除すると、水田への侵入を減らすことができます。

出穂直前から出穂後の除草では、居場所のなくなったカメムシ類の侵入量が増えるため避けましょう。

また水田内雑草のノビエやホタルイなども発生源になることがあるので、しっかり除草しましょう。

<②カメムシ類に効果のある農薬散布を行う>

全農大阪のおすすめ薬剤は、【スタークル粒剤】【スタークル豆つぶ】【ダントツ粒剤】【キラップ粒剤】です。

小型のカメムシ類が多い場合は、穂揃期(水稲の茎の8~9割が出穂したとき)に行います。

発生が多い場合は、さらに7~10日後の乳熟期にも防除します。

大型のカメムシ類が多い場合は、穂揃期から3~7日後の乳熟初期とその7~10日後にずらして薬剤防除を行うと効果的です。

但し、キラップ粒剤を使用する場合は、小型・大型のカメムシ類にかかわらず、出穂10日前~出穂期頃に防除します。

【スタークル粒剤】パッケージ 【スタークル豆つぶ】パッケージ

【スタークル粒剤】パッケージ 【スタークル豆つぶ】パッケージ

【ダントツ粒剤】パッケージ 【キラップ粒剤】パッケージ

【ダントツ粒剤】パッケージ 【キラップ粒剤】パッケージ

☆早めの防除を行い、米の品質低下を防ぎましょう☆

全農大阪公式YouTubeでは斑点米カメムシ類について動画を掲載しております。

ご視聴はこちらから → https://www.youtube.com/watch?v=JNG-ck_CFkI

全農大阪公式YouTube「水稲栽培における『斑点米カメムシ類の対策』について」

全農大阪公式YouTube「水稲栽培における『斑点米カメムシ類の対策』について」