岐阜県産「春の七草」のご紹介!

春の七草はセリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ(カブ)、スズシロ(ダイコン)の7種の野草・野菜を指します。日本には1年間の無病息災を願って1月7日に七草がゆを食べる文化があり、お正月に欠かさせない野草・野菜です。

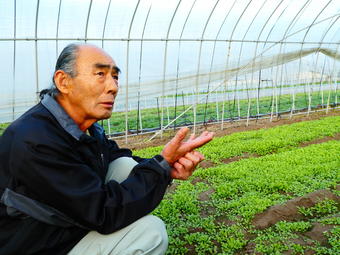

今回は岐阜県可児市で春の七草の栽培と販売をしている菱川幸夫さん(有限会社菱川農場 代表取締役)にインタビューさせていただきました。七草がセットになった七草パックの販売のきっかけや栽培の楽しさをご紹介します。

春の七草パック販売のきっかけ

春の七草パック。お正月には県内の多くの量販店で取り扱いがあります

菱川さんが七草パックの販売をしようと思ったきっかけは、昭和57年(1982年)に東京を訪れ、他の野菜の商談で市場担当者と量販店バイヤーとアイディアを出しあっていた時に、偶然、七草の盆栽を見かけたことでした。七草をパックにして販売したら面白いかもと、翌年から七草パックの販売を開始。はじめての挑戦で不安はありましたが、市場や量販店、消費者に受け入れられ準備した3000パックが完売しました。その後は生産規模を拡大して、令和2年は約21万パックを販売しました。令和3年は22万パックの販売を見込んでいます。

春の七草の栽培の楽しさ

今回取材させていただいた菱川さん。栽培歴37年のベテラン農家です!

七草のうち、セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザは野草で、栽培マニュアルも他の野菜と違い、確立されていません。また、販売できる時期はお正月の短い期間です。その短い期間に生長を揃え、数量を確保しなければなりません。天候の影響を受けながら7種の野草・野菜を栽培できるのは、菱川さんの深い知識と熟練の技によります。

菱川さんは、全国の七草を栽培している農家さんとも連絡を取り合って栽培方法の改善を目指しています。マニュアルが確立されていない七草の栽培では、農家間で意見交換をすることで少しでも多くの経験を得ようとしているそうです。栽培技術は土壌や気候で違い、自分の違いと比較しながら毎年栽培方法を改良しています。

七草の栽培の楽しさについて、菱川さんは「販売期間は短く栽培も難しい品目だが、その中で試行錯誤することが面白い」と教えてくれました。

コロナ禍での栽培と販売

菱川さんの圃場。生育は順調です!

生育中のホトケノザ。年末にかけて調整しながら大きくします

七草の魅力を語る菱川さん。年末に向けた栽培が腕の見せ所!と意気込みます

生育を確認する菱川さん。少しの変化も見逃しません!

商品の特性で年末にたくさんの人手が必要ですが、今年の販売はコロナ禍で、3密を避けての作業になるため、アルバイトを減らすことにしたそうです。コロナ禍でこれまでのような作業ができない中ですが、菱川さんは楽しみにしてくれている消費者のためにも販売を継続していきたいと語ってくださいました。

春の七草のおすすめの食べ方は、やっぱり七草がゆです。岐阜県内の多くのスーパーで春の七草パックが購入できます。菱川さんのご家庭でも毎年1月7日に健康を願って食べているそうです。今年のお正月は七草を食べて、日本文化を感じてみませんか!