原木栽培で自然と共生し、

味わい深く育てる

しいたけ栽培には、「原木栽培」と「菌床栽培」の2種類の方法があります。

原木栽培では樹齢20年ほどのナラやクヌギの木を使用し、原木に菌を植え付けてから1年半もの時間をかけて育てます。自然に近い環境でじっくり栽培されるため、香りが豊かで歯ごたえのある肉厚なしいたけに仕上がります。また、原木栽培により里山を定期的に全伐することで、切り株から新たな芽が出て成長する「萌芽更新」が促され、里山の再生につながります。ナラやクヌギは高齢化すると新芽が出にくくなり、病害にもかかりやすくなるため、原木栽培は里山の生態系を維持するうえで欠かせない重要な役割を果たしています。

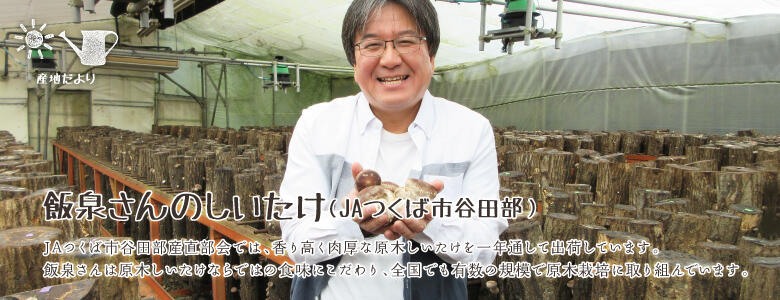

谷田部の原木しいたけ

有限会社なかのきのこ園 代表 飯泉さん

つくば市谷田部は県内でも数少ないきのこ類の原木栽培が盛んな地域です。

飯泉さんの家では代々農業を営み、昭和47年頃に父・孝司さんがしいたけの原木栽培を始めました。当初、谷田部地区には30人程度の生産者がおり市場出荷が主でしたが、出荷量の増加に伴い価格が下がり、手間のかかる原木栽培の継続は難しい状況にありました。そこで孝司さんは消費者と直結した販売ができないかと模索し、昭和59年に農協青壮年部産直部会(現:JAつくば市谷田部産直部会)を立ち上げて青空市などを開始しました。翌年の昭和60年からは生協と取引を開始し、現在もしいたけを届け続けています。

飯泉さんは東日本大震災をきっかけに跡を継ぎました。一時は福島第一原発事故により売上が半減するなど甚大な被害を受けましたが、父のしいたけ栽培をなんとか残したいという思いから原木での栽培を続けています。

ハウス栽培で実現する周年出荷

飯泉さんは60万本以上のホダ木※を保有し、25名ほどのスタッフで栽培をおこなっています。栽培を始めた当初から全国に先駆けて原木しいたけのハウス栽培を始め、温度管理することで周年出荷を実現しています。

しいたけ菌は高温に弱いため、12〜3月の寒い時期に1年分の植菌をおこないます。以前は手作業でしたが機械の導入により省力化が進み、3〜4人で1日2,000本もの植菌が可能となりました。植菌後は1年半かけて菌を定着させ広げることで、しいたけが発生する状態になります。「安定的に出荷するために通常よりも多くホダ木を積んでいるので、1本ずつの状態を徹底管理しています。コストや手間はかかりますが、温度や湿度、菌の状態を適切に管理することで1年を通して原木しいたけを届けることができるんです。」と飯泉さんは話します。

収穫後のホダ木はチップ化され、舞茸の菌床などに再利用されています。

- ※ホダ木:原木栽培に使用する、一定の長さに切断された原木のこと。

原木しいたけを食べることは

里山と繋がること

飯泉さんに今後の目標を伺うと、「原木栽培を続け、担い手を増やしていくことが目標です。しかし、近年は林業の担い手が減少しているなど原木の調達が難しくなっている課題があります。そのため、父が代表を務める『NPO法人里山再生と食の安全を考える会』ではつくば市内と福島県相馬市の里山の保全活動をおこなったり、生協と連携して生産者と消費者が交流し農業体験をおこなうなど、しいたけ栽培以外の活動も実施しています。」と話してくれました。

おすすめの食べ方については「お肉やバターなど動物性のうま味と相性が良いので、お肉と炒めるだけでもおいしいです。茨城県は原木しいたけの生産者が比較的多く、意外と身近なところにあるので、ぜひ味わっていただきたいです。そして、森林資源について考えるきっかけになれば嬉しいです。」と教えてくれました。

JAつくば市谷田部産直部会のしいたけは直売所「野っ食べ」などでもお買い求めいただけます。ぜひ、原木しいたけならではの食味を味わってみてください。

取材協力

JAつくば市谷田部 営農部営農課

〒305-0854 茨城県つくば市上横場248-2

- TEL :

- 029-836-0322

お買い求めはこちら!!

JAつくば市谷田部 農産物直売所「野っ食べ」

〒305-0861 茨城県つくば市谷田部2074-1

- TEL :

- 029-836-4101