豊かな自然に育まれたいちごの産地

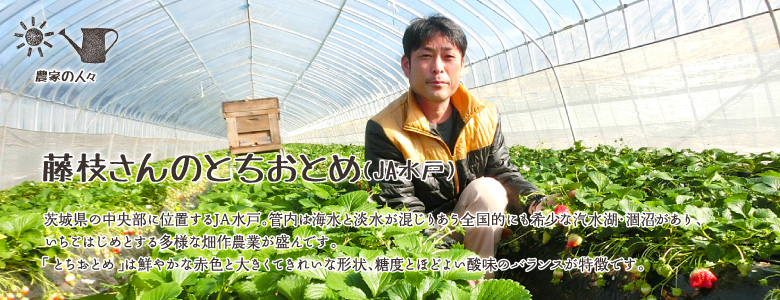

藤枝 修一さん

茨城県の中央部に位置するJA水戸。管内は海水と淡水が混じりあう全国的にも希少な汽水湖・涸沼があり、いちごはじめとする多様な畑作農業が盛んです。

JA水戸 茨城町いちご生産部会員17名は、「とちおとめ」の栽培に取り組んでいます。「とちおとめ」は鮮やかな赤色と大きくてきれいな形状、糖度とほどよい酸味のバランスが特徴です。食べた瞬間果汁が「じゅわ~っ」と広がるみずみずしさは、いちごのなかでも特に秀でています。

部会では全員がエコファーマーの認定を取得、土壌分析に基づく有機肥料を使った土づくりなど環境に優しい農業に取り組んでいます。平成3年には県の青果物銘柄推進産地の指定を受けました。現在でも毎月、JAによる栽培講習会及び巡回を行っています。生産者の努力もあり、出荷先の東北や関東の市場で高い評価を得ています。

ステビア農法で長く新鮮さを保つ

部会では10年ほど前から「とちおとめ」栽培に天然素材100%のステビア農法を取り入れています。

南米産の植物ステビアは、ビタミン・ミネラル・抗酸化有効物質などの栄養素を豊富に含む天然の甘味料です。

ステビア農法を取り入れることで、食味が良く糖度の高い高品質な「とちおとめ」生産に部会一丸となって取り組んでいます。

苦い経験で学んだことを最大限活かす

藤枝さんは茨城町城之内地区で25年間いちご農家を営んできました。いちご栽培に励む両親の背中を見て育ち、幼い頃から後を継ぐことを決めていたそうです。包装の手伝いから始まったそうですが、何回もの虫害や気象による苦い体験を乗り越え、現在は15棟のハウスで年間5トンものいちごを出荷するまでになりました。

いちご栽培で最も大切なことは「病害虫の防除と液肥管理」であるといいます。

10月から5月までの長い出荷期間中、いかにダニや病気などを発生させないようにするかが1年の収量を左右します。寒い季節には活動が鈍る病害虫ですが秋口や春先などは、活発に動き始め、酷いときにはハウス内で病害虫が広がり、周りの株をも枯れさせてしまうことがあるそうです。そのため見つけ次第、病害虫が広がらないように早めの防除を行っています。

「どこに病気が隠れているかは見た目では残念ながらわかりません。発症を100%防ぐことは難しいですが、できるだけ早い段階で異変に気づけるよう頻繁にいちごの様子を観察することが大切です。」と藤枝さんは言います。

徹底した管理のかいがあり昨年春先の出荷時期終了後の総会で、1反あたりの収量が一番多い生産者として表彰を受けられたそうです。

「じっくりと世話をしたぶん、いちごは大粒の実となって答えてくれます。このときが一番やりがいを感じられる瞬間ですね。」

一度はあきらめかけた栽培、そして再起

昨年秋に日本各地に多大な被害を与えた台風は、この城之内地区でもハウスが倒壊し定植が遅れるなど影響がありました。「苗に病気を入れないよう、そればっかり考えて仕事をしていたが、まさかハウスがなくなるなんて」藤枝さんも被害を受け一度はいちご栽培をあきらめることを考えたそうです。

しかし部会員やJA、資材メーカーから苗や資材提供の助けを受け一念発起、今では被害が少なかったハウスを中心に、栽培が進められています。

「昨年の秋は被害で量も少なく不安でしたが、たくさんの方が助けてくださったおかげで、なんとか繁忙期のクリスマスにはいつもの生産量に戻ることができました。1年の生産量が決まる春を笑顔で過ごせることを願っています。」

クリスマスからひなまつりの時期まで繁忙期は続きます。欠かすことのない2日に一度30分の水やりとこまめな防除、みつばちとともに忙しく働く藤枝さんのハウスにも春の足音が近づいてきます。

生産者の助け合いと工夫の結晶、JA水戸茨城町産の食味の良い新鮮で甘~い「とちおとめ」で春を迎えませんか?茨城町ふるさと納税でのお礼品や管内の直売所「グリーンハウスひぬま」でもお買い求めいただくことができます。涸沼観光のお土産にぜひどうぞ!

取材協力

JA水戸 南部営農資材センター

ひぬま営農資材センター

〒311-3138 茨城県東茨城郡茨城町城之内684-1

- TEL :

- 029-293-6166

- FAX :

- 029-293-6119