県外にも多くのファンを持つ

タカミメロンの生産地

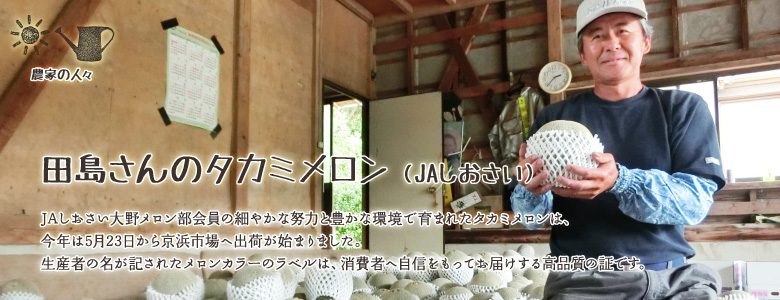

大野メロン部会 田島 光彦さん

東京から車で約1時間半、太平洋鹿島灘と霞ヶ浦水系の北浦に面した茨城県鹿嶋市。

Jリーグ鹿島アントラーズのホームスタジアムがあるこの地域は、温暖な気候と豊富な水資源を活かし、メロン栽培の産地として知られています。

市北部に位置する大野地区でタカミメロンを栽培している田島さんは、栽培歴約30年。プリンスメロンを栽培する農家に生まれ高校卒業後、県立の農業大学校で学んだ後20歳で就農しました。 就農当初は毎日お父様とハウスに行き、作業を観察しながら見よう見まねで作業を学びました。 栽培品種も先代からアンデスメロン、アムスメロン、そしてタカミメロンへと変化し、今では40aの畑でタカミメロンの栽培を行っています。

タカミメロンは「香りユウカで味タカミ」と呼ばれ、肉厚でさっぱりとした甘みが特徴のネットメロンです。果肉はきれいな黄緑色で果汁を豊富に含んでいて滑らかな口当たりが楽しめます。

一人で作業するからこそ栽培に工夫が必要

出荷前には奥様やお母様がレッテル貼りを手伝ってくれるそうですが、基本一人で栽培をされているという田島さん。そのため、メロンの手入れや収穫時に対処できる量を考慮し、苗植えを2月~3月で4回に分ける工夫を行っているそうです。「人によってやり方が異なりますけれど、そうしないと作業が間に合わないのです。」と話します。

それでも気温が高い季節になると一気に成長が進み、収穫時期が重なってしまいます。5月下旬の収穫時期には毎朝5時から収穫をはじめ、夕方まで自宅でメロンを磨き、サイズごとに箱詰めする作業で忙しくなります。

田島さんが所属するJAしおさい大野メロン部会は、年一回行われる土壌診断の結果に基づき、有機肥料を加えた環境にやさしい土づくりとミツバチで受粉するミツバチ交配による栽培を行っています。出荷適期にはハウスと集荷場で検査員による糖度検査とサイズチェックを行い、毎年5月末から7月にかけて京浜市場へ出荷されます。JAしおさい鹿嶋農産物直売所でも少量ですが販売されており、県外からのお客様でにぎわいます。

栽培の難しさと今後の課題

そんなファンが多い大野地区のタカミメロンですが、後継者不足や他品目への転換で生産者が減少していることが悩みです。

メロン栽培はやりがいがある反面、重労働で栽培期間も半年と長く、外出もなかなか難しく、細かな管理を必要とする作物です。

「今はハウス栽培のみですが、以前は露地栽培でもメロンを作っている人がいました。生産者の高齢化にともない、栽培農家が減っていくのは残念ですが、メロン栽培の大変さもよく知っているからこそ複雑な気持ちですね。」と田島さんは言います。根強いファンをもつメロン栽培の襷を次世代へつなげる手立てが必要となっています。

メロンには生産者の努力がつまっている。

メロン栽培で特に大切なことは、「温度と湿度管理を徹底すること」。昼間、太陽の光で養分をつくり、夜間温度が下がると実に養分をためるため、栽培には温度差が必要ですが、温度変化にはとてもデリケートな作物です。

温度と湿度のバランスで大きさや味、表面のネットのはりに影響がでてしまうため、苗を植えてからは一時も気がぬけません。

同じ大野地区でもハウスの場所により2、3度温度差があり、時には海上で発生したモヤがふきつけてくることがあります。そのため常に天候に注意し、天気が変わったらその都度ハウスの換気を行う必要があります。

「ただ単に温めればいいということではないし、細かな加減が難しいです。私も30年以上栽培に携わってきましたが、まだまだ勉強途中です。先輩農家やJAさんに教わりながら学んでいますが、おそらく一生かけて勉強し続けるでしょうね。

今年の出来が良かったからといって来年も同じやり方で栽培しても常に気候条件が変わるため、作りこなすことが難しい。失敗したことも何回もありますよ。だからこそいいものができた時は喜びも大きいですね。失敗してしまったときは何がよくなかったのか反省点を探し、次に生かそうと常に前を向いて努力しています。」と話してくださいました。

JAしおさい大野メロン部会員の細やかな努力と豊かな環境で育まれたタカミメロンは、今年は5月23日から京浜市場へ出荷が始まりました。生産者の名が記されたメロンカラーのラベルは、消費者へ自信をもってお届けする高品質の証です。店頭で見かけた際にはぜひお買い求めください。

取材協力

JAなめがたしおさい 鹿島営農経済センター

〒311-2203 茨城県鹿嶋市浜津賀871-1

- TEL :

- 0299-69-0080

- FAX :

- 0299-69-2107

- WEB :

- https://ja-ns.or.jp/

※文中のJA名および部会名等は取材当初の名称が使用されています。