水田かられんこんへの転作

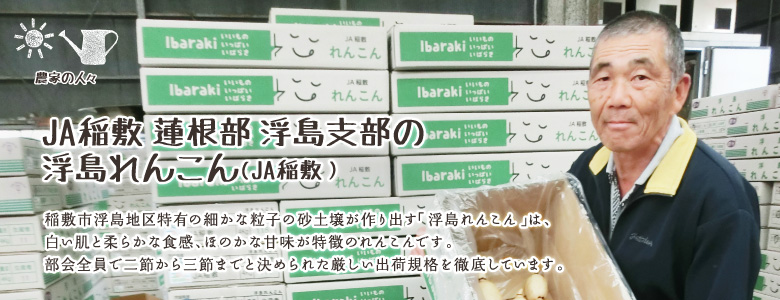

支部長 浜田 忠行さん

穴の空いたユニークな形のれんこんは、穴から先が見通せることから縁起物として祝いの料理には欠かせません。

霞ヶ浦の南に位置する稲敷市浮島地区は豊富な水源により、れんこん栽培が盛んな地域です。昔は霞ヶ浦に浮かぶ島でしたが、85年前の干拓事業によって陸続きとなり、水田が整備されたことから一大稲作地帯となりました。

その後、減反政策による農地転用として60年前に6名の農家が、土浦市から来た生産者の指導によってこの地でれんこん栽培を始めました。

はじめは小規模栽培でしたが市場で高値で取引されたことから、栽培人数が爆発的に拡大しました。当時を知る人は指導した土浦の生産者を含めたこの7名を、尊敬の念を込めて「七人の侍」と呼んでいるそうです。

現在の部員は42名。植え付けた年に収穫する一年堀りを中心に、8月から3月までの8か月間で約20万4千ケースを京浜市場へ出荷しています。浮島産のれんこんは「浮島れんこん」と呼ばれ、白い肌と柔らかな食感、ほのかな甘味が特徴です。

この味は息を吹きかけるとふわっと舞い上がるほど粒子が細かな浮島ならではの砂壌土が作りだしています。本来砂地は栽培に適しませんが、地域にあった優良品種の選抜と部員による長年の土壌改良の努力により、市場評価の高い品質を維持できるようになりました。

平成4年には茨城県銘柄推進産地を取得し、より一層の産地評価の向上に取り組んできました。

白き肌に育てる

水中植物であるれんこんは非常にデリケートな植物のため、少しの環境変化でも刺激になり、成長に大きな影響が出ます。特に空気に触れると黒ずんでしまうことから、生産者は蓮田を常に水で満たしれんこんが水面に出てこないように気を配っています。

また、部会では葉やれんこんに害を及ぼす虫や鳥対策のために定期的な消毒や防鳥ネットの設置を徹底しています。「害虫、害鳥対策もそうですが、特に大変な作業が夏場の浮草の除去です」と語るのは浮島支部長の浜田さん。

初夏に入ると浮草は生育が旺盛になり水面を覆うほど大発生します。れんこんの成長には最低温度15℃以上の暖かな水温と適度な日光が必須のため、浮草で日光が遮られないように見つけ次第早めに取り除きます。胸まで覆われたドライスーツを着込みすべて手作業で除去するので、暑さとの勝負だといいます。

消費者のためのれんこん

部会では4kgの箱と袋詰めを出荷していますが、どちらも二節から三節までと厳しく出荷規格を定めています。四節以上は上がり蓮とよばれ、繊維が強く固い状態で、また切り口が傷みやすいため、食べられる部分ではありますが箱詰めの段階で容赦なく廃棄されます。

出荷規格を徹底するために部会では役員を選定し、一人の役員が複数の生産者の指導や相談にあたるようにしています。役員は2週間に1回必ず集荷場に集まり、全生産者の商品を厳しくチェックします。問題があれば、担当の役員から品質改善の指導が入ります。互いに品質をチェックし、技術を磨ける環境を部会全員で作っています。

そして、より安全で安心な農産物を求める消費者のニーズに対応するために、部員全員がエコファーマーを取得しました。また一部の生産者は、農薬や化学肥料を50%以下に抑えるなど一定の条件を満たした農産物に与えられる「茨城県特別栽培農産物」の認証を受けています。

栄養豊富な蓮根を召し上がれ!

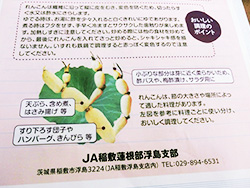

部会では多くの方に「浮島れんこん」を知っていただくために、テレビや新聞などによるメディアの取材対応、市場や直売所でのれんこんをすりおろした郷土料理「こんこん汁」の試食会を積極的に実施しています。試食会では部会で考案した料理のレシピ集を配布し、れんこんをより身近により美味しく食べてもらえるように節の大きさや部位による調理のポイントを写真でわかりやすく紹介しています。

取材協力

JA稲敷 東部支店

〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3221-2

- TEL :

- 0299-78-2141

- FAX :

- 0299-78-2876