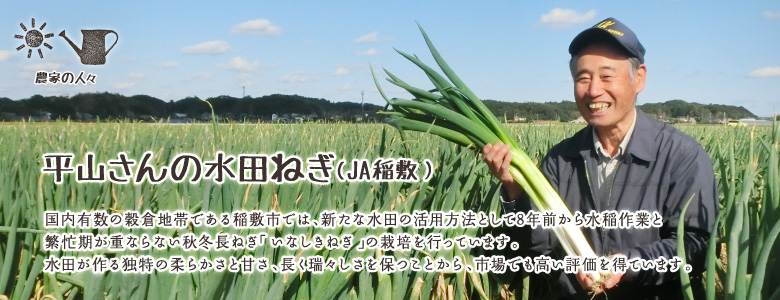

関東の米どころJA稲敷の水田ねぎ

部会長 平山 迪雄さん

茨城県南部に位置する稲敷市は、霞ヶ浦、利根川などに囲まれた県内有数の穀倉地帯です。豊かな自然と田園風景が広がるこの地域では昨今の米の消費減少に伴い、新たな水田の活用方法としてねぎやブロッコリーへの転作に取り組んでいます。

「水田転作は小麦や大豆、飼料用米への転換が多いのですが、私たちは水稲作業と繁忙期が重ならない、秋冬長ねぎの栽培を行っています。」と語るのはJA稲敷ねぎ部会長の平山さんです。平山さんが所属するJA稲敷ねぎ部会は平成22年に結成した、今年8年目の部会です。

「全農いばらきの技術顧問より秋冬ねぎを勧められ、2年の試験期間を経て部会結成に至りました。技術顧問から栽培方法を学び、この土地に合う品種を探す試験栽培を行いました。時には他産地へ視察に出かけることもありました。長ねぎ栽培は初めてでしたのですべてが手探りでした。」と平山さん。

現在部員は9名と法人1社となり、11月中旬から3月まで約12,000ケースを関東の市場へ出荷しています。栽培される長ねぎは「いなしきねぎ」と呼ばれ、水田が作る独特の柔らかさと甘さ、長く瑞々しさを保つことから、市場からも非常に高い評価を得ています。

排水対策で過湿を防ぐ

乾燥地が原産の長ねぎは根腐れをおこしやすいため、排水対策が必須です。部会では豪雨による湛水を防ぐために、水田の周りに排水溝を掘る「明渠排水(めいきょはいすい)」と土中に管を埋め、土壌中の過剰水を排水する「暗渠排水(あんきょはいすい)」を整備し排水対策に取り組んでいます。この設備は、もとは水稲のために設置されていましたが、新たに始まった長ねぎ栽培にも効果を発揮しています。

信頼にこたえる産地でありたい

水田で栽培され、軟白部分が30cm以上あり、葉とのバランスがよいものを「いなしきねぎ」として出荷しています。

「市場と私たち産地はお互い信頼し合っています。信頼にこたえられる産地であり続けたい。」完熟たい肥を使った土づくりを推奨し、月に1回部員同士で集まり、生育を確認する圃場巡回や作付け状況の情報交換を密にし、品質の統一を図っています。今後は産地信頼度向上のためにGAP(農業生産管工程管理)の導入を検討しているそうです。

長年米の兼業農家だった平山さんは、定年退職を機に農家一本の道へ進み、管内複数の水田で「いなしきねぎ」とお米を作っています。こちらの水田では連作障害や病気の発生を防ぐために、1年ごと水田とねぎ畑を替えるよう努めています。

5月上旬に定植したねぎは、収穫までに平均5~6回土寄せをして軟白部分を太らせます。冬場は成長速度が遅いため、栄養が一番蓄えられている分けつ部分をマフラーのようにしっかりと土寄せでくるみ、軟白部分の成長を促します。

長ねぎは主役で脇役

「ねぎの料理はどんなものが思い浮かびますか?お味噌汁や炒め物など他の食材とセットで使われることが多いですね。組み合わせた食材の良さを引き出す、縁の下の力持ちのような作物です。そして時には主役としても活躍します。そんなねぎを今後も作っていきたいですね。」と平山さん。

今後は行政や給食センターと協力をし、稲敷市の特産品認定や学校給食への使用など産地の特性を生かしたPRを検討しています。

他産地が視察にくることも多いそうです。「培った技術を教え合うことも大切です。互いに切磋琢磨してよりよいものを食卓に届けられるようにしたいです。」

県内でも珍しいもっちりとした張りのある「いなしきねぎ」。あなたの料理にもプラスしてみてはいかがでしょうか。

取材協力

JA稲敷 東部支店

〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3221-2

- TEL :

- 0299-78-2141

- FAX :

- 0299-78-2876