土地を活かした栽培

茨城県はれんこんの一大生産地であり、全国の栽培量のうち約半数を占める割合が生産されており、数年連続生産量1位を誇っています。その茨城県のれんこんの多くは日本で2番目に大きい湖である霞ヶ浦周辺で栽培されています。霞ヶ浦周辺は利根川や桜川などがあり、水が豊富で土壌が肥沃な土地です。以前から稲作も多くおこなわれてきましたが水害の被害が絶えず、稲作に変わる作物として水が豊富な土地を活かしたれんこんの栽培がおこなわれるようになりました。

客観的な目線で

れんこんセンター利用部会

部会長 酒井さん

JA水郷つくば れんこんセンター利用部会では現在69名の部会員がれんこんを栽培し、そのうち10名がれんこんをハウス栽培しています。ハウスれんこんは通常の露地栽培よりも早く定植して、6月上旬から7月上旬に収穫をおこないます。ハウスれんこんは通常のれんこんに比べ皮が柔らかく傷つきやすいため丁寧な作業が求められます。

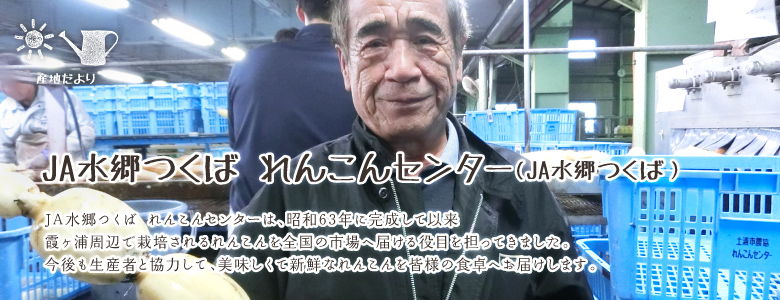

それまで個人でおこなっていた作業を一括して担うため、JA水郷つくば れんこんセンターは昭和63年に建てられました。

JA水郷つくば れんこんセンターでは年間約1500トン以上を出荷し、年末ピーク時は1日に1万8000キロものれんこんを人の手で一つひとつ洗浄・選別・箱詰め・出荷をしています。れんこんセンターで一貫して作業することで、客観的な目線で選別がより早く、正確におこなうことができるので、れんこんの規格が統一され、価格向上に繋がるといいます。

泥付きにはワケがある

実際に農家から持ち込まれたれんこんがどのように出荷されるのか、JA水郷つくば れんこんセンターの施設内を取材させていただきました。

農家かられんこんボードに積まれた状態で持ち込まれるれんこんは、乾燥をさせないように大量のミストの下で一時保管します。れんこんは田んぼの中で栽培されるため、光や空気に触れたり乾燥することを嫌います。収穫後のれんこんを泥付きのままミストに充てることで、泥が光と空気を遮り、ミストがれんこんそのものの乾燥を防いで鮮度を保ち、泥が水分を含むことで、その後の洗浄工程で汚れを落としやすくするというメリットがあるそうです。

細かい作業は人の手で

各農家のれんこんが混ざらないようレーン作業は農家ごとにおこないます。ミストをたっぷりと吸ったれんこんがレーンに乗ると、まずは洗浄機で泥をしっかりと落とし、細かい部分は人の手で綺麗にしていきます。JA水郷つくば れんこんセンターには約60名のスタッフが在籍しており、れんこんの表皮に現れるシブの落とし方や選果の基準を指導し、出荷品質の安定に努めています。

ニーズに合わせて

次の工程では泥や根を落としたれんこんを5つの規格に選別し、重さを量って箱詰めしていきます。レーンの上では白くて大ぶりなれんこんが目を惹きますが、家庭や直売所では比較的小さなれんこんが好まれるといいます。「規格はAMサイズから2Sサイズまでありますが、ご家庭での調理やお弁当のおかずに使うには小さなれんこんの方が好まれます。ここではそれぞれのニーズに合わせた規格のれんこんを出荷しています。」と話します。

最後に選果選別を終えたれんこんを、大量の氷と一緒に梱包して市場へ出荷していきます。「ここから出荷されるれんこんは、関東圏だけではなく関西・東海・東北まで出荷されます。これから夏になれば気温もどんどん上がってくるので、長距離の移動でも出荷先まで鮮度を保つための工夫が必要なんです。」と話してくれました。

連携し高みを目指して

酒井さんは「部会でのれんこんの栽培面積を増やし、良い品質のれんこんの価値をもっと向上させたい。」と現状に満足しない情熱のある目標を話してくれました。またれんこんセンターの小見センター長からも「生産者から届いた新鮮のままの良いれんこんの美味しさをたくさん届けたいです。」と生産者と同じ志を話してくれました。JA水郷つくば れんこんセンターとれんこん生産者の強い連携が伺えました。

生のままが甘い

ハウスれんこんのおすすめのレシピを酒井さんと小見センター長にお伺いすると「ハウスれんこんはれんこんに比べえぐみが少なく甘いので生のままサラダやマリネがおすすめです。マリネやサラダはこれからの暑い時期にぴったり。定番のメニューではやっぱり天ぷらが美味しいですね。」と教えてくれました。

れんこんセンターから出荷されたれんこんは、JA水郷つくば サンフレッシュはすの里でも購入可能です。

今が旬の、歯触りのよいシャキシャキとした貴重なハウスれんこんをぜひ生でご賞味ください。