茨城県は花桃の主力産地

桃の節句には欠かせない桃の花。花を観賞するために改良された桃は「花桃」と呼ばれています。茨城県は花桃の生産が盛んで、東京都中央卸売市場の取扱数量は全国1位※を誇ります。県内からJAを経由して出荷される花桃の約9割はJA常陸管内で栽培されています。他産地で高齢化や担い手不足により花桃の生産者が減っている一方、JA常陸では新規就農者や若い世代も加わり出荷量が増えています。

笠間市(旧友部町)では昭和10年頃から花桃などの枝物栽培がおこなわれています。昭和47年には後のJA常陸笠間地区花き部会となる茨友枝物出荷組合が発足し、平成15年からは花桃の共選を開始しました。部会では1月末から2月末まで矢口と新矢口、早戸川の3品種の花桃を出荷しています。

- ※ 茨城をたべよう 食と農のポータルサイトより引用

細かな剪定で整った枝姿に

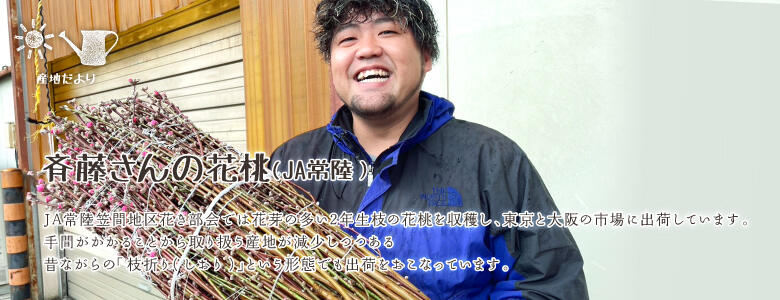

斉藤さんは30歳の時にサラリーマンから転身して代々続く農家の7代目になりました。花桃栽培はご両親の代から始まり、現在は斉藤さん、両親、祖父母のご家族で夏と秋は菊を、冬は花桃を栽培しています。斉藤さんは就農のきっかけについて「小さい頃から農作業をする姿をよく見てきました。産地を支える一員になり、お客様に喜んでもらえるものを自分で作りたいという思いから就農しました。」と話してくれました。

作業場では出荷に向けた調整作業の真っ最中です。素人目には花芽と葉芽の見分けがつかないなか、斉藤さんのご家族は手早く長さを切りそろえ葉芽や余分な枝を剪定していました。

花桃の出荷形態は1束ずつスリーブに入れる方法と複数の束を細い糸のみでまとめる枝折りという方法があります。枝折りは江戸時代からおこなわれている昔ながらの出荷方法で、手間がかかることから近年では取り扱う産地が減っています。JA常陸笠間地区花き部会は現在も枝折りの形態でも出荷をおこなう数少ない部会のひとつです。

出荷前の重要な工程

部会では各生産者が収穫した花桃を共同の室に持ち寄り一元管理しています。 実は出荷時期となる1、2月は気温が低く、花桃はまだ蕾の状態です。そこで出荷まで「ふかし」といわれる開花調整をおこないます。栄養の入った水に数日浸し、20〜25℃でかつ湿度70%前後に調整した室と冷蔵庫で開花直前の状態まで蕾を膨らませます。この花桃をふかす作業はブルーイング※や葉芽の発生を抑えながら出荷にあわせて微調整をしなければならないため、花桃栽培において最も気を使う工程だといえます。花桃を適切に仕上げて出荷することで、ご家庭やお店などで飾るタイミングでしっかりと花が咲きます。

- ※ ブルーイング:糖不足や寒さ、乾燥などが原因で花桃の花蕾が紫っぽく変色し、開花しなくなる症状。

花桃を綺麗に咲かせるポイント

斉藤さんとJA常陸の職員は今後の目標について「良い品質の花桃を出荷し、花桃の価値を高めていきたいです。市場からの期待に応えられるように出荷量も増やしていきたいです。」と話してくれました。また、「この可愛らしい花桃を皆さんにお届けするため頑張っているので雛祭りに飾って、ぜひ写真にもおさめてくれたら嬉しいです。」と想いも語ってくれました。

花桃を綺麗に咲かせるには温度と湿度が大切です。斉藤さんのお母さんは「寒すぎたり、風が直接当たるような場所は避けて飾ってください。乾燥を防ぐために霧吹きをかけてあげるとより良いですよ。」とポイントを教えてくれました。花桃は2週間から3週間ほど長く楽しめます。

女の子の健やかな成長と健康を願う雛祭り、ぜひ桃の花を飾ってお祝いしませんか?

春の訪れを感じさせてくれる花桃が一段と彩りを添えてくれます。

取材協力

JA常陸 友部花卉センター

〒309-1715 茨城県笠間市湯崎1231-1