春を告げる「ちんげん菜ばな」

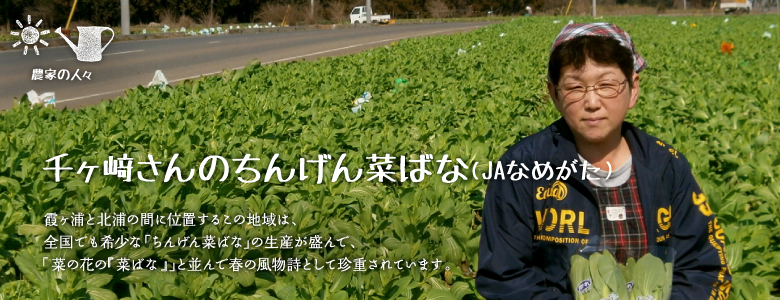

千ヶ﨑 豊子さん

霞ヶ浦と北浦の間に位置するJAなめがた 玉造菜ばな部会の千ヶ﨑さんの圃場へ伺いました。この地域は全国でも希少な「ちんげん菜ばな」の生産が盛んで、「菜の花の『菜ばな』」と並んで春の風物詩として珍重されています。「ちんげん菜ばな」とは、ちんげん菜の茎を伸ばし、花芽をもたせた野菜で、ちんげん菜が周年栽培されるのに対し、「ちんげん菜ばな」は、2月中旬~4月下旬までの期間限定の野菜となっています。花を付ける前のつぼみを持ったちんげん菜と考えてもらえれば分かりやすいです。

一般のちんげん菜と比較し、苦みやエグみが少なくクセがないためどんな料理にも合うそうで、特につぼみの部分は柔らかく春の訪れを感じさせる優しい味になっています。

生産量日本一の責任

約20年ほど前から始まった「ちんげん菜ばな」の栽培ですが、千ヶ﨑さんのお父様の代に始まった当時は試行錯誤の繰り返しで、露地栽培の難しさと自然との闘いとの連続だったそうです。秋に種をまき、冬を越して春先に収穫をするため雪対策や寒さ対策などの日々の管理が出来の良し悪しを左右するそうです。

部会は現在約90名・全国でもトップの生産量を誇る玉造菜ばな部会は、品質向上のための栽培講習会や土壌検査、目揃え会など定期的に行って、毎年毎年、「昨年よりもいいものを作ろう」という意識で生産に力を入れているそうです。

まずは食べてみて欲しい

「お世辞にもまだまだ名前が浸透してないですよね」と苦笑いする千ヶ﨑さん。東北から長野、新潟、神奈川などへ出荷されていく「ちんげん菜ばな」ですが、認知度は少しづつ上がって来ているそうですが、この時期だけしか食べる事の出来ないものだけに、消費宣伝も期間限定。

「少しづつでもみんなに知ってもらって、食べてもらえれば」と千ヶ﨑さんは言います。

寒い冬を越え、ようやく収穫時期を迎えた「ちんげん菜ばな」。これから出荷のピークを迎えようとしています。

ちんげん菜と同様に幅広い料理にも使う事できますので、今しか味わうことのできない旬の味わいを是非お召し上がりください。

取材協力

JAなめがたしおさい 玉造営農経済センター

〒311-3512 茨城県行方市玉造甲2571

- TEL :

- 0299-55-2161

- FAX :

- 0299-55-3157

- WEB :

- https://ja-ns.or.jp/

※文中のJA名および部会名等は取材当初の名称が使用されています。