「わさび菜」栽培の先駆けとして

部長 男庭 則久さん

行方市でわさび菜栽培が始まったのは、約10年前。その後平成20年には「行方市わさび菜部」が発足し、平成22年には茨城県銘柄推進産地に指定されました。現在は約40名もの部員を有し、昨年の出荷量は約300tと、その知名度とともに生産量も着実にアップしているそうです。

「わさび菜」の栽培を始める前には他県まで視察に行き、"これならできそうだ"と確信を持ったといいます。

行方市はもともとビニールハウスを使った野菜作りが盛んだったことや、栽培が盛んな甘藷や水稲の苗を作るための空きハウスが有効活用できることも、わさび菜栽培の追い風となったようです。

部会一丸となって

品質・技術の向上を目指す

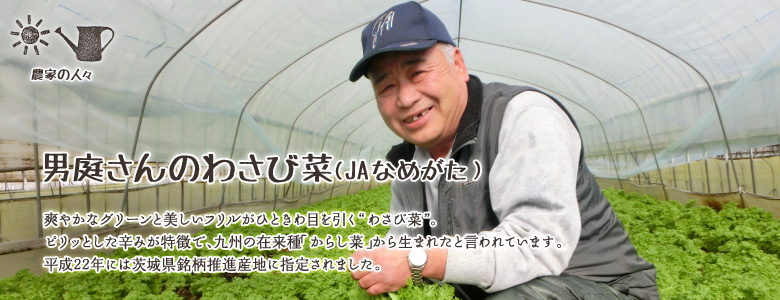

爽やかなグリーンと美しいフリルがひときわ目を引く"わさび菜"。

収穫の仕方も特徴的で、株ごと引き抜くのではなく、一枚一枚周りの葉から摘んでいきます。このため、通常の葉物野菜に比べて収穫期間も長いことや、比較的珍しい野菜のため、使用できる農薬が限られており、栽培には様々な試行錯誤を重ねてきました。

繊細な見た目そのままに、暑さにはとても弱く、ベテランの男庭さんでさえ「夏場は本当に育てるが難しい。」といいます。地温が上がりすぎないように注意し、絶妙に水分量をコントロールしなければならず、相当な技術が必要なのだとか。

その半面寒さには強く、ハウスのビニールを二重にすることで真冬でも暖房は不要です。

男庭さんたちは二ヶ月に一回勉強会を開き、わさび菜部員同士で情報交換やアドバイスをし合うなどして、より良い商品作りに向けた努力を続けています。

他産地との差別化を図るために

栽培を始めた当初はあまり知られていない野菜だったため、苦労も多かったそうです。それでも着実にファンを増やし、現在ではご当地グルメで知られる『行方バーガー』への使用やコンビニエンスストアのおにぎりの具材として使用されるなど、注目されています。

「他に産地がないからと言って、甘えてはいられません。より安全・安心な商品を生産していきたいですね。」と男庭さん。

そんな思いが形となり、2年ほどの準備期間を経て、昨年より部員全員でGAP(ギャップ)※に取り組んでいます。これはJAに出荷された野菜のチェックだけでなく、作物を栽培~出荷するにあたっての作業全体を見直すことで、異物混入や農薬の誤った使用など、安全安心に関わるリスクを未然に防ぐ取り組みのことです。

生産者としての強い責任、そして消費者への誠意を感じました。

※GAPとは、農業生産工程管理(GAP:Good Agricultural Practice)の事を指し、農業生産活動を行う上で必要な関係法令等の内容に則して定められる点検項目に沿って、各工程の正確な実施、記録、点検及び評価を行うことによる持続的な改善活動のことです。

(参考:農林水産省HP)

食べて美味しく、

作り手にも優しい「わさび菜」

ピリッとした辛みが特徴の「わさび菜」は、九州の在来種「からし菜」から生まれたと言われています。ビタミン類が豊富で、老化やがんの予防効果があるほか、抗ストレス作用なども期待できます。

サラダはもちろん、加熱に強い特性を活かしてお鍋やお浸し、意外なところでは天ぷらもお勧めとのこと。また、イタリアンのシェフが「ピッツァに使いたい」からと、男庭さんの元を訪ねてきたこともあるそうです。

そんな"わさび菜"の今後の展望については、「生産量が限られているから、急にブレイクしても困ってしまうんですよ(笑)。このままのペースで、少しずつ広がっていってくれたら嬉しいですね。」と話してくれました。

「これから先も、楽しんでこの野菜を作り続けていけたら、それが一番ですね。」そう言って笑顔を見せてくださった男庭さん。

重量のある作物が作れない高齢の方や、農業を始めたいという方でも気軽に育てられるという"わさび菜"。消費者だけでなく、作り手を想いやるあたたかな心づかいも、行方市の美味しいわさび菜栽培を支えているようです。

取材協力

JAなめがたしおさい 北浦営農経済センター

〒311-1704 茨城県行方市山田3289

- TEL :

- 0291-35-3515

- FAX :

- 0291-35-3518

- WEB :

- https://ja-ns.or.jp/

※文中のJA名および部会名等は取材当初の名称が使用されています。