通年出荷が可能な「にら」作りへ

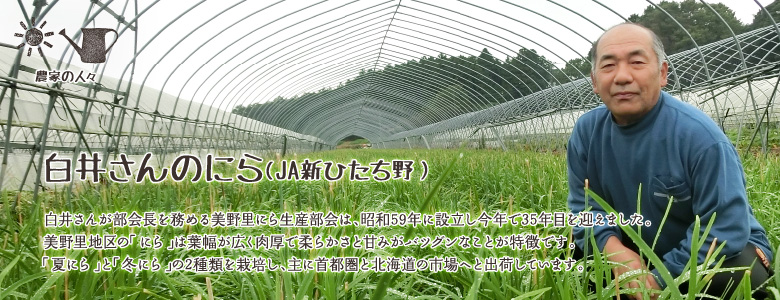

部会長 白井 弘さん

あなたは「にら」を使った料理といったらどんなものを思い浮かべますか?独特な香りと味で料理をひきたててくれる「にら」は疲労を回復する働きがあり、スタミナ野菜と呼ばれています。

今回は「にら」を25年間一心に作り続けている、JA新ひたち野 美野里にら生産部会で部会長を務める白井さんにお話を伺いました。

白井さんは農家の2代目。子供の頃から両親の栽培する「やまいも」や「ミョウガ」を手伝ってきましたが、旬の時期しか収入がないことに危機感を抱き、40歳で思い切って「にら」作りの世界に飛び込んだそうです。

「新しい作物に挑戦するのは不安でしたが、年間を通して安定した出荷と収入がある"にら"で成功する望みをかけました。試行錯誤の連続でしたが、今ではその経験のおかげで高品質で美味しいものが作れるようになりました。」と白井さん。

今では息子さんも就農し、親子二代で「にら」作りに励んでいます。

独自のブランド展開で個性をアピール

白井さんが部会長を務める美野里にら生産部会は、昭和59年に設立し今年で35年目を迎え、15名いる部員は、ほとんどの方が「にら」の専業農家です。雨や夏場の強い日差しから「にら」を守るため、全員がハウス栽培をおこなっています。美野里地区の「にら」は葉幅が広く肉厚で柔らかさと甘みがバツグンなことが特徴です。7月から10月出荷の「夏にら」と11月から6月出荷の「冬にら」の2種類を栽培し、主に首都圏と北海道の市場へと出荷しています。平成9年には茨城県銘柄産地の指定を受けました。また、部会の厳しい検査をクリアした「にら」の中でも、特に広い葉幅と長さ、肉厚のものを厳選し「美野里緑王(りょくおう)」として、独自のブランド展開で差別化を図っています。

厳しい品質管理体制で

良質なものだけを食卓へ

出荷前に検査をする「検査委員会」、気象条件や防虫などの対策を練る「栽培委員会」、各農家の出荷数を考慮し年間作業を決める「役委員会」の3つの委員会を立ち上げ、品質を厳しく管理しています。特に「検査委員」はJAのセンターに集められた「にら」を、毎日補助の一般部員とともに抜き打ちで検査しています。検査の目は長年の経験で研ぎ澄まされ、とても厳しいものになっています。

また、月に一回開催される「目揃え会」では部員全員の参加を義務付け、各委員会からの発表のほかに、部員の成功例・失敗例を話し合い、全体の技術の向上と品質アップを目指しています。これにより白井さんの息子さんのように就農して間もない方も先輩農家さんの経験を学ぶことができます。

ほかにもGAP(農業生産工程管理)に取り組むなど、安心安全な「にら」を食卓へ届けるため、部員総出で努力しています。

地元産の素材を活かした土壌改良

美野里地区がある小美玉市では稲作や養鶏、畜産が盛んなことから、堆肥づくりには、地元の米農家と養鶏家の方に分けてもらった「もみ殻」と「鶏糞」を使っています。画像の右側がもみ殻、左側が完成した堆肥です。鶏糞を使う理由は発酵が早いことと、肥効がゆるやかで土壌に優しいからだそうです。

また、連作障害対策として一年間休ませているハウスにはソルゴーという緑肥作物を植え、地力を回復させるよう工夫しています。「にら」は比較的連作障害になりにくい作物とのことですが、土壌改良をした方が肥えた土となり、品質のよい「にら」が育つのだそうです。

にらは鮮度が命。刈ってすぐに予冷庫へ

部会では、鮮度保持対策として各農家に予冷庫を常備しています。

圃場で刈ってきたにらをすぐに結束し、家庭用冷蔵庫と同じ5度で一旦保存します。

その後、色合いや、折り返したにらの先端が袋の白線からどれだけ出ているか、太さ等で等級が決められ、規格ごとに選別され、10束一袋の袋詰めにします。

にら作りには、広大な土地と多くの人手が必要なことから実習生を雇っている農家さんも多いそうです。白井さんは全部で8ヘクタール、東京ドーム1.7個分もの圃場を持ち、一年間の出荷量は25,000ケースにもおよびます。ご家族と実習生、パートさん等多くの人手に支えられながら栽培から袋詰め、出荷作業をおこなっています。

消費者に喜んでもらえるよう

心掛けて作っているので、

安心して食べてほしい。

お薦めの食べ方は、新ひたち野の主要栽培品目の「れんこん」と「にら」を使ったナムル。お酒のおつまみに最適だそうです。部会では、地元スーパーでの試食販売や地域の祭りに「にら」料理を提供し、地元の旬の味を気軽に楽しんでもらえるよう積極的に活動をおこなっています。一年を通してさまざまな料理に使える「にら」をご家庭でもぜひどうぞ!

取材協力

JA新ひたち野 美野里営農経済センター

〒319-0132 茨城県小美玉市部室1164-9

- TEL :

- 0299-48-1691

- FAX :

- 0299-48-2066