農業王国のいちご

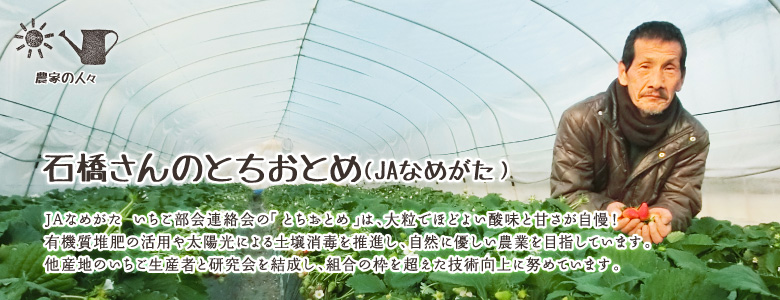

会長 石橋 豊さん

温暖な気候となだらかな大地に恵まれた茨城県行方(なめがた)市。その特性を活かし「れんこん」や「かんしょ」を始め約70品目の作物がつくられています。

JAなめがた いちご部会連絡会は、北浦と霞ヶ浦の間に位置する、北浦、麻生、玉造の広域地域で結成されている生産部会です。部会では大粒でほどよい酸味と甘さが自慢の「とちおとめ」をメインに、茨城県のオリジナル品種「いばらキッス」も併せて栽培している生産者もいます。

11月初旬から5月のゴールデン・ウィーク頃まで京浜市場を中心に出荷されています。

就農のきっかけ

石橋さんはJAなめがた いちご部会連絡会の会長と、北浦地区いちご部会の部会長をされている、いちご栽培歴10年の農家さんです。県内での長い会社員生活を経て、実家のいちご農家を継ぎました。父が健在のころは、次男ということもあり、就農について考えていなかったといいます。そのため父が病に伏せ、就農を決意した際には栽培技術を教わる時間はありませんでした。

一から栽培を学ぶため、石橋さんはJAや普及センター、研究会の勉強会に参加したり、ときには他産地の農家さんから教えを受け、技術を磨きました。

「いちごは株が大切です。たとえば、子株栽培では親株からランナーを切り離す際に通常より長めに切り、切り口も一緒に土に植えておくと、先端から栄養素を取り込むので、太い株元ができます。株元がしっかりしていると大きく、味がしっかりした実が付きやすく、成り疲れも減らせます。このような技術はすべて各産地の先輩農家さんから学びました。」と石橋さん。

真っ赤ないちごを食卓へ

収穫は日が昇り初めてまもない朝7時~8時頃に始まります。

気温が低いうちに摘み取ることにより、味がしまったいちごになるそうです。

寒い季節には、実がヘタの根本まで真っ赤に色づいているものを、暖かな季節には敢えてヘタの根本から5ミリから1センチ程白い部分を残した状態で収穫します。収穫してからの色づきの進み方が、気温が高いほど早いためです。食卓に届く際には全体が真っ赤に色づいた食べごろになるよう考慮しています。

収穫したいちごは寒い時期にはそのままパックにつめて出荷、春先の暖かな季節になると専用の冷蔵庫で保冷し鮮度を保持し、パックに詰めて出荷します。

「10度以下の外気であれば冷蔵庫には入れないほうが鮮度が保てます。表面が水っぽくなると傷みが早くなります。」と石橋さん。

いちごに対する情熱

連絡会会長やいちご部会の部会長を兼任し多忙な石橋さんですが、「なめがた地域イチゴ生産者経営研究会」にも所属し、いちご栽培技術を熱心に研究しています。

この研究会は昭和38年に発足してから現在まで、行方市・潮来市のいちご出荷組合、個人出荷者で構成されており、年2回、組合の枠を超えて、各圃場をまわる現地検討会や講習会を行い、技術の向上に努めています。

発足当時から新技術導入に精力的に取り組んでおり、現在でも農業従事者の高年齢化による身体への負担軽減を考えた高設栽培や生産量日本一の栃木県の産地へ勉強に出かけていて、栽培にかける熱い魂は現会員にも受け継がれています。

また部会では自然に優しい農業への取り組みも積極的に行っています。

土壌検査を徹底し、栽培に必要なリン酸、チッソ、カリの3成分をバランスよく調節しています。過去にはきのこの菌床を肥料として使用することもあったそうです。

より良いものを作りたい、その一心で新しい技術に果敢に挑戦し、取り組んできたJAなめがたのいちご。そんな生産者の長年の思いがつまった自然の味をぜひご賞味ください。

取材協力

JAなめがたしおさい 北浦営農経済センター

〒311-1704 茨城県行方市山田3289

- TEL :

- 0291-35-3515

- FAX :

- 0291-35-3518

- WEB :

- https://ja-ns.or.jp/

※文中のJA名および部会名等は取材当初の名称が使用されています。