日本一の生産量を誇るみず菜

鍋や漬物の具材として古くから関西地方で栽培されてきたみず菜。「京菜」と呼ばれ京都の伝統野菜として長年親しまれてきましたが、なんと生産量は茨城県が日本一!

1990年代に茨城県の鹿行地域で栽培が始まりました。当時は冬のみの露地栽培が主でしたが、ハウスを導入し周年栽培を可能にしました。のちに大手食品メーカーのサラダCMの影響もありみず菜ブームを巻き起こし、一躍大産地となりました。2016年には全国生産量の約半数、現在に至るまで不動の地位を築いています。

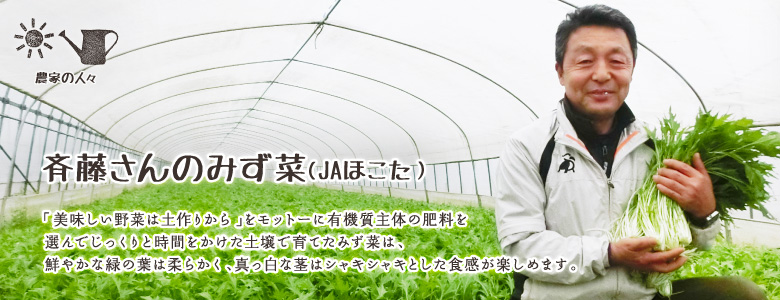

JAほこたでは2003年に水菜部が発足。この地域のみず菜は若どりを徹底しており、鮮やかな緑の葉は柔らかく、まっ白な茎はシャキシャキとした食感が楽しめるのが特徴です。収穫したみず菜は保冷庫で鮮度を保ったまま、その日のうちに市場へ届けられます。

現在、140名の生産者で周年栽培され、首都圏を中心に年間約70万ケースを出荷しています。

JAほこた園芸部会水菜部を率いる部長の斉藤さんは、今から17年前に実家の農業を継ぎました。

就農後2年間は特産品のメロン栽培に取り組んだこともありましたが、農家の友人からみず菜を勧められたことを機にみず菜農家へと転向しました。

「みず菜は播種から短い期間で収穫できますので、周年で安定した収入を得ることができるようになりました。友人のアドバイスやJAの講習会、研修会で技術を磨き、以来みず菜一筋で作り続けています。農業は自分が頑張った成果が目に見えてわかるのが嬉しいですね。」と斉藤さん。

広い圃場で家族や外国人技能実習生と、長年の経験を活かし周年で出荷をおこなっています。

美味しい野菜は土作りから

「美味しい野菜は土作りから」をモットーに有機質主体の肥料を選んでじっくりと時間をかけた土作りに取り組んでいます。「ハウスの日当たりや水やりによっても成長具合は異なりますので、色合いや背丈を揃えることが難しいですね。土作りの際に凹凸(おうとつ)のない平らな圃場をつくり、葉の色や茎を常に観察しながら換気や水やりをおこなうようにしています。」と斉藤さん。

ウォーターカーテンで寒さにも負けず

厳寒期JAほこた管内では夜間の温度が-10度前後に下がることがあります。ビニールハウスで覆っても時には中の作物が凍ってしまうことがあるそうです。斉藤さんはウォーターカーテンを使い、極端な天候による影響を受けずに育てられるよう工夫しています。

ウォーターカーテンとは、ハウスにもう1枚内張りのフィルムを張って二重にし、内張りの上に小さな穴を開けたホースを通し、定期的に散水することでハウス内を保温する技術です。昨年の天候不順の際も、それほど大きな影響を受けずに済んだそうです。

また、部会では定期的に部会員を対象とした栽培講習会を開く他、部会研究部では、夏や冬の極端な温度変化に耐えられて味の良い品種の選定に取り組んでいます。

名バイプレイヤー「みず菜」

みず菜の料理といえばクセもなくさまざまな料理に彩りを添える万能野菜です。しかし、定番の鍋料理やサラダ以外の食べ方はあまり知られていないのが現状です。

そこで部会ではもっと多くの方にみず菜を食べてもらえるよう、JAほこたや市内の農業高校の協力を得て、みず菜のピザやスムージーなどのオリジナルレシピの開発に取り組んでいます。評判は上々で斉藤さんの奥様も毎朝スムージーを召し上がっているそうです。

「産地として新しい食べ方を提案することで、みず菜の活用方法を消費者にPRし、多くの料理に使ってもらえるように働きかけていきたいと思っています。」と斉藤さん。JAほこたが考案したレシピは、大手レシピサイトcookpadにて公開されていますので、ぜひ御覧ください。

また、部会のみず菜はJAほこた直営の「ファーマーズマーケットなだろう」でもお買い求めできます。ぜひさまざまな料理に使ってみてくださいね。

取材協力

JAほこた 営農情報センター

〒311-1503 茨城県鉾田市徳宿2325-2

- TEL :

- 0291-36-2515

- FAX :

- 0291-36-2518