冬ならではの鍋ねぎ

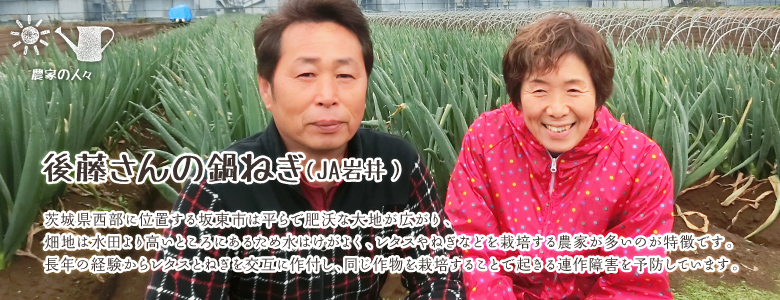

後藤 隆士さん 美智子さん

茨城県西部に位置する坂東市は平らで肥沃な大地が広がり、畑地は水田より高いところにあるため水はけがよく、レタスやねぎなどを栽培する農家が多いのが特徴です。今回はJA岩井 岩井農協園芸部会から、ねぎの中でもこの季節ならではの「鍋ねぎ」を紹介します。「鍋ねぎ」はずっしりとした太めのねぎで、加熱しても身崩れしにくく、味が染みやすいのが特徴です。

JA岩井 岩井農協園芸部会は全体で400名が所属しており、そのうち23名が鍋ねぎの栽培に取り組んでいます。岩井農協園芸部では目揃え会を実施するなど、鍋ねぎを栽培する部員が定期的に集まり情報共有をおこない、安定した品質の鍋ねぎ栽培と出荷に努めています。

鍋ねぎとの出会い

後藤さんは、学校を卒業したあと会社に勤め、22歳で結婚され、26歳のときにご両親の畑を継ぎました。「会社に勤めていましたが、父と母の畑仕事をいつかは継ぐんだという気持ちでいましたから、自然とそういう流れになっていきましたね。」と話してくれました。

後藤さんは、14年ほど前に岩井農協園芸部から、鍋ねぎの話を聞いたとき「このねぎを絶対育てたい」という強い熱意で取り組み始めました。冬場のねぎの出荷量が不安定だと感じていた後藤さんは、葉の付け根がしっかりとして、首のしまりが良く味も美味しい鍋ねぎの魅力に惹かれたのだそうです。

長年栽培してきたからわかること

後藤さんの畑では春と秋に収穫するレタスと、夏と冬に収穫するねぎを交互で栽培しています。レタスとねぎを交互に作付することで、同じ作物を栽培すると起きる連作障害を予防しています。「ねぎは連作障害が起きにくい作物だと聞くけれど、実際に育てているとそうじゃない事が分かります。今年は、夏と秋に集中した台風で定植後のねぎが倒れてしまったけれど、初めてねぎを植えた畑では、根の張りが良く、すぐに起き上がってくれたんです。」と話してくれました。

寒さの残る3月初旬、後藤さんの畑では播種機による鍋ねぎの種まきが始まります。後藤さんは他の農家さんと協力して機材を共同所有しており、栽培の効率化を図っています。「昔は3月のお彼岸の頃に種まきをしていたけれど、3月初旬に種を撒いたほうが苗の育ちが良かったから、時期を早めることにしたんだ。」と話してくれました。種が発芽して苗が成長するまでの間、畑では土壌改良を行い、ねぎの定植に向けた準備を進めていきます。

土壌改良は特徴に合わせて

後藤さんの畑では、肥料や資材を畑に散布し、10日ほど置いてからトラクターですき込む(土を混ぜる)作業をおこないます。この作業をきちんとおこなうことで、鍋ねぎの根が土中に広がりやすくなるといいます。普段量販店などで見かけるねぎは、すでに根の部分がカットされているため、イメージがしにくいかもしれませんが、収穫したばかりのねぎの根は白色の葉鞘(ようしょう)部の下側に小さな根がたくさん生えています。根っこが元気に土中に広がって張ってくれることで、美味しい鍋ねぎを育てることができるそうです。

また、後藤さんの畑ではこの地域の土壌本来の特性を活かしているので肥料を多くは使いません。「岩井の土は元々良質だから養分を与えすぎてもだめだからね。」と教えてくれました。

夏を越すことの難しさ

5月の初旬に入ると定植が始まります。この定植が終わるとしばらくして梅雨に入り、草が生えやすい初夏に突入するため除草に追われます。除草をしなければ草に土中の養分を奪われ、鍋ねぎの成長が遅れます。定植直後の鍋ねぎはまだ細く、根元に生えてきた草によって倒されてしまうこともあるため、手作業により丁寧な除草作業が必要となります。

定植後はねぎの白い葉鞘部分が日に当たらないように土寄せ(ねぎの葉の付け根まで土を盛ること)をしますが、後藤さんの畑では、暑さを凌ぐため土寄せを定植後すぐにはおこないません。これは、夏の日差しで土の中の温度が高くなりすぎてしまうと、ねぎが弱ってしまうからだそうです。

11月下旬に入るといよいよ収穫が始まります。余分な葉を落とした鍋ねぎは新鮮なうちに市場へ届けるため、すぐにご自宅で皮剥きをおこない箱詰めしてJA岩井へ出荷します。鍋ねぎは、一般的なねぎと比べて葉の部分が折れやすいため、出荷作業中に傷をつけないよう、特に気をつかっているそうです。

「鍋ねぎ」をもっと知ってほしい

後藤さんは、美味しい鍋ねぎのことをもっと消費者に知ってほしいと話します。「下仁田ねぎなどは知っている人も多いと思うけど、鍋ねぎの認知度はまだまだ高くないから、もっとたくさんの消費者に知ってもらいたいです。」と話します。また「鍋ねぎは太いから、同じ面積から収穫できる量が一般的なねぎに比べて少ないので、主力の等級で安定させたいし、出荷量も増やしていきたいです。」と話してくれました。

そんな美味しい鍋ねぎのおすすめレシピを伺うと「一番美味しいのは寄せ鍋。これは間違いないよね。あとは斜めに切って天ぷらにしても美味しいよ。」と教えてくれました。

寒いこの季節、ご家庭の温かいお鍋でJA岩井 岩井園芸部会の鍋ねぎを、ぜひご賞味ください。