農業を身近に感じることができる町

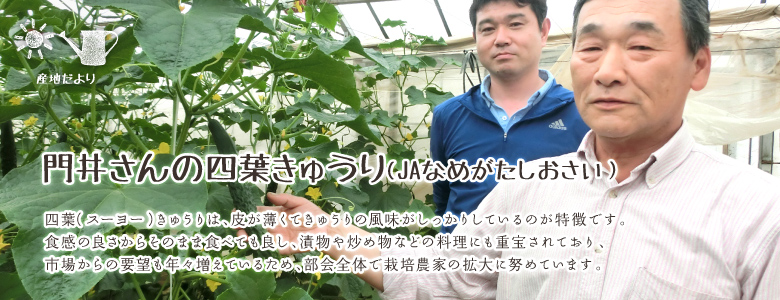

麻生地区ハウス部会

部会長 門井さん

JAなめがたしおさいは東京から約70㎞、水戸市から約40㎞に位置し、東は北浦、西は霞ヶ浦という二つの広い湖に囲まれています。水源に恵まれた行方台地と呼ばれる丘陵台地により形成されており、日本有数の農業都市としても有名です。近年では地域とJAが一丸となり体験型農業テーマパーク「なめがたファーマーズヴィレッジ」をオープンし話題となりました。今回はJAなめがたしおさい 麻生地区ハウス部会 部会長 門井さんのハウスから四葉きゅうりをご紹介します。

両親から継いだ畑でチャレンジ

門井さんが就農したのは25歳でした。両親が栽培していた畑を継いで、門井さんの代から当時最先端といわれたハウス栽培に切り替えたそうです。一般的なきゅうりから四葉きゅうりの品種に切り替えたのは今から10年程前になります。JA職員の後押しとサポートもあり、お母さんと奥さんの3人で四葉きゅうりを栽培し始めました。「四葉きゅうりは病気にも強くて育てやすいけれど、栽培農家が広がり始めたばかり。一般的なきゅうりとは見た目が違うから、四葉きゅうりを知ってくれている人はまだそんなに多くないんだ。」と話してくれました。それでも4反にも広がるハウスで、家族3人で四葉きゅうりを栽培していこうと思った理由を門井さんにお伺いしました。

農家の減少を解決したくて

門井さんが四葉きゅうりの品種を広めようと思ったきっかけは、年々進んでいくきゅうり農家の減少でした。きゅうり農家の作業は収穫、選果選別、調整、箱詰めなどがありますが、ピーク時には朝と晩の2回収穫しないと大きくなりすぎて商品にならなくなってしまうなど、作業に追われて非常に大変です。四葉きゅうりは荷姿を袋詰めに統一することにより、箱詰め作業にかかっていた作業を軽減し、作業の省力化を行いました。また、四葉きゅうりの長所である病気に強くて、育てやすいという特徴にいち早く目をつけ、栽培農家の拡大に努めてきました。四葉きゅうりの栽培を始めた当初は2人の部会員でスタートしましたが、食感と風味の良さから市場からの要望が高まったことで、今では部会員の半数以上が四葉きゅうりの栽培に取り組むようになりました。

収穫時期は毎日畑と向き合う日々

門井さんのハウスでは、そのほとんどの面積を四葉きゅうりの栽培で占めています。栽培の前には土壌検査を行い、JAから処方された土壌診断書に基づいて土づくりをおこないます。

育苗中は苗を甘やかしすぎないよう、少し厳しい環境にし、しっかりと強い苗を作るのがポイントです。また、定植後は活着しやすいようにハウス内の湿度にも気を配ります。収穫ピークになると、朝5時から家族3人で毎日収穫をおこない、7月中旬頃まで休みなく畑に向かうそうです。「収穫残しがあると株に負担がかかるから、収穫時期は旅行や遠出はなかなかできないかな。」と門井さんは明るく話してくれました。やさしく、時には厳しくまさに自分の子供のようにきゅうり栽培をしている門井さんから熱意や愛情を強く感じました。

インパクトのある顔立ちと風味の良さ

収穫された四葉きゅうりはご自宅に運び、敷地内でお母さんと奥さんの手によって選果をおこない、パッケージと箱詰めをして翌日JAへ出荷し、職員のチェックを受けて市場へ出荷されます。自宅でおこなう選果の様子を見学させてもらいました。

一般的なきゅうりに比べてひとまわり長く、トゲのように出ているイボが特徴です。イボの数の多さに反して、四葉きゅうりの皮はとても柔らかく薄いうえに、味も香りも濃厚です。皮が薄いので漬物にすると漬かり具合も良く、加熱してもシャキシャキとした歯切れの良さと風味が落ちないことから炒め物などにも適しているそうです。

味比べを楽しめるレシピ

門井さんのお宅にお邪魔すると、奥さんが漬けた四葉きゅうりの浅漬け、醤油漬け、古漬けのお漬物を振舞ってくれました。「四葉きゅうりの一番のおすすめレシピは、やっぱり漬物かな。食感の良さと風味の良さを楽しめるからね。あとはそのままマヨネーズや味噌をつけて食べても美味しいよ。」と教えてくれました。

門井さんに今後の目標をお伺いすると「四葉きゅうりで茨城県銘柄産地の指定を受けることが目標かな。農家は減少傾向にあるけれど、育てやすくて美味しい四葉きゅうりを広めて、少しでも高齢化した農家の負担を減らしていけたらと思うよ。」と笑いながら話してくれました。

JAなめがたしおさい 麻生地区ハウス部会では四葉きゅうりを使用したレシピをパンフレットにして発信しており、「四葉きゅうりの醤油漬け」や「四葉きゅうりの青椒肉絲(チンジャオロース)」を紹介しています。

JAなめがたしおさい 麻生地区ハウス部会 四葉きゅうりをどうぞご家庭でもご賞味ください。

取材協力

JAなめがたしおさい 麻生営農経済センター

〒311-3835 茨城県行方市島並857-2

- TEL :

- 0299-72-1884

- FAX :

- 0299-72-1892

- WEB :

- https://ja-ns.or.jp/