青森のもも

特徴

- 古くから三八地域を中心に栽培されてきていますが、近年は、中南地域を中心に栽培面積が増加しています。

- 中南地域では、りんご農家がりんご栽培技術を活かしながら栽培しています。若い生産者を中心に栽培面積も年々増加しています。

- 太陽の光が当たるよう果実まわりの葉を摘むほか、着色用の反射シートをほ場に敷き詰め、果実のお尻の方まで着色させるなど、りんご農家のこだわりが表れています。

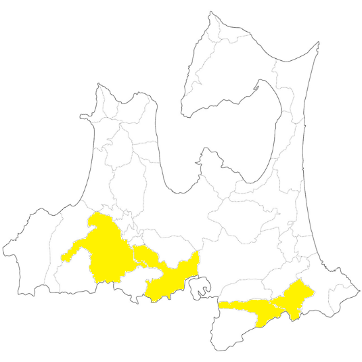

主力産地

南部町、平川市、三戸町、弘前市で、本県の栽培面積の約7割を占めています。

主力品種

どの品種も、実が固く食べ応えがあり、酸味が少なく甘味が強いのが特徴です。

段階的に柔らかくなっていくので、好みの状態を見定めてお楽しみいただけます。

あかつき

旬は8月下旬から9月末まで。

肉質は締まっており緻密でやや硬めの食感。ほどよい酸味もあり果汁が豊富。

まどか

旬は8月下旬から9月末まで。

果肉は緻密で果汁が多く甘味が強い。あかつきよりも硬さがあり日持ちが良い。

川中島白桃

旬は8月下旬から9月末まで。

果肉がややかためで歯ごたえがある。酸味が少なく甘みを感じられ、日持が良い。

| 月 | 生態 | もも(ネット系)の管理作業 |

|---|---|---|

| 1 | - | ・整枝・剪定 ももは若木のうちの生長が旺盛で、樹形が乱れやすいため、残す枝をしっかり決めて剪定する必要があります。また、枝の先端が下がると樹勢が弱まるので、常に上向きの枝となるように配置します。 |

| 3 | 催芽 | ・粗皮削り・園地清掃 病害虫の越冬感染源となる粗皮を削り、感染してしまった被害枝を除去します。 |

| 4 | 発芽 開花 |

・摘蕾 たくさんの花を咲かせることは養分を使いすぎ、新梢生育や果実の肥大を劣らせ、生理的落花を助長してしまいます。そのため、適期に行うことで、品質の向上、安定生産を図ります。 |

| 5 | 展葉 落花 肥大 |

・結実確保 ももは自分の花粉で実を結ぶことができる果実ですが、品種によっては花粉がないものがあります。そのため授粉樹を混植したり、人工授粉をすることで果実を実らせます。 ・摘果 生理的落花を考慮して、2回に分けて行います |

| 6 | - | ・袋かけ ももには袋をかけない無袋栽培と、袋をかける有袋栽培があります。無袋栽培のももは糖度や風味が向上しますが、反面降雨による裂果や病害虫に弱くなります。そのため、袋をかけて、果実の品質向上を図ります。 |

| 7 | - | ・新梢管理 樹の内部を明るく保つために、薬剤散布の効果を高めるためにも、不要な徒長枝はできるだけ取り除きます。 |

| 8 | 熟期 | ・収穫 さまざまな作業により育てられたももは、早いものでは8月上旬から収穫が始まります。一度に収穫してしまうのではなく、ほどよく熟したものから順次収穫していきます。 |

| 9 | 熟期 | ・施肥 栄養が不足すると生育が悪くなるため、礼肥として収穫後早めに施用します。10月中~下旬に基肥として、肥料を施します。 |

| 10 | ||

| 11 | 落葉 | - |