麦類農産事業

豆腐や味噌になる大豆、麺やパン・醤油・押麦等に加工される麦、いも類からとれるでん粉――。

全農は、こうした日本の食生活に欠かせない食品の原料を集荷、販売しています。

豆腐や味噌になる大豆、麺やパン・醤油・押麦等に加工される麦、いも類からとれるでん粉――。

全農は、こうした日本の食生活に欠かせない食品の原料を集荷、販売しています。

大豆・麦・でん粉... 日常に欠かせない産品を安定してお届け

麦類農産事業では全国的に作られている大豆、麦の集荷・販売をはじめ、北海道や九州を中心に地域的に重要な作物となっているでん粉、乾椎茸等の地域特産品目を取り扱っています。

事業紹介

大豆事業

日本の大豆の年間需要量は約400万トンで、うち、搾油用が約300万トン、食品用が約100万トンを占めています。国産の大豆は風味や品質の良さが評価され、主に食品向けに使用されています。海外産大豆の輸入が自由化されており、国産のシェアが高くないことが課題となっています。食料自給率の向上に向け、生産の拡大を働きかけております。

北海道や東北、北陸、九州北部などでの生産が多く、全国各地でさまざまな品種が作られています。こうした国産大豆の需要の拡大、安定した供給に向け、全農は産地からの集荷や、加工食品メーカーなど実需者への販売に取り組んでいます。

また、国産大豆を求める消費者のみなさまの声に応えるため、産地と連携して収量の多い品種の導入など安定生産の取り組みを進めている他、植物性タンパクなど、今後伸長が期待される新たな市場において、原料を海外産大豆から国産大豆に切り替える取り組みや、需要・消費拡大にも力を入れています。

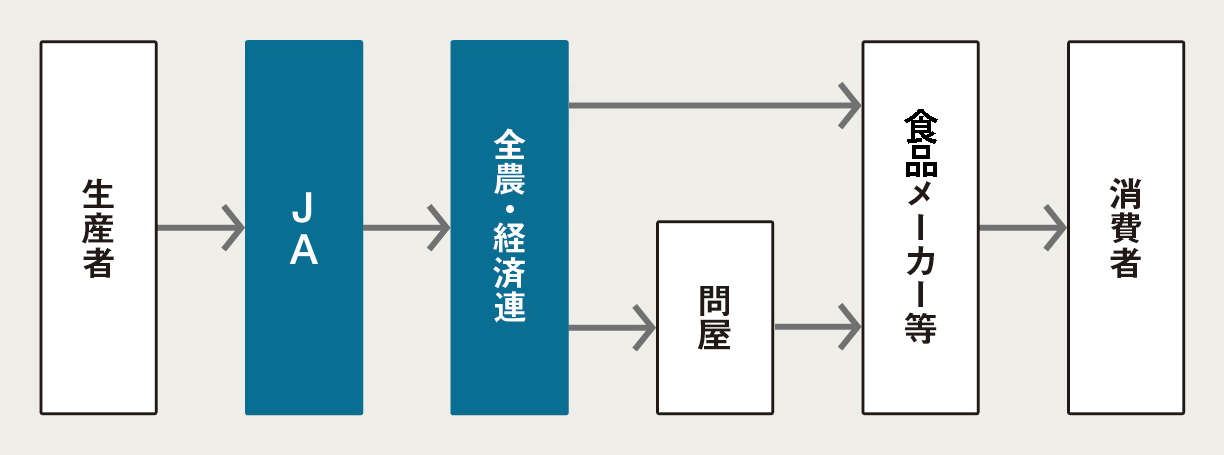

全農が取り扱う大豆の主な流通経路

麦類事業

小麦は、パンや麺、菓子や醤油といった多くの用途に使用され、主食である米に次ぐ消費量となっています。大麦、はだか麦も、麦ご飯に使用される押麦や味噌、麦茶や焼酎といった様々な用途に使用されています。近年は、国産志向の高まりや学校給食をはじめとした地産地消の取り組みが進み、国内産麦を使った商品が増えています。

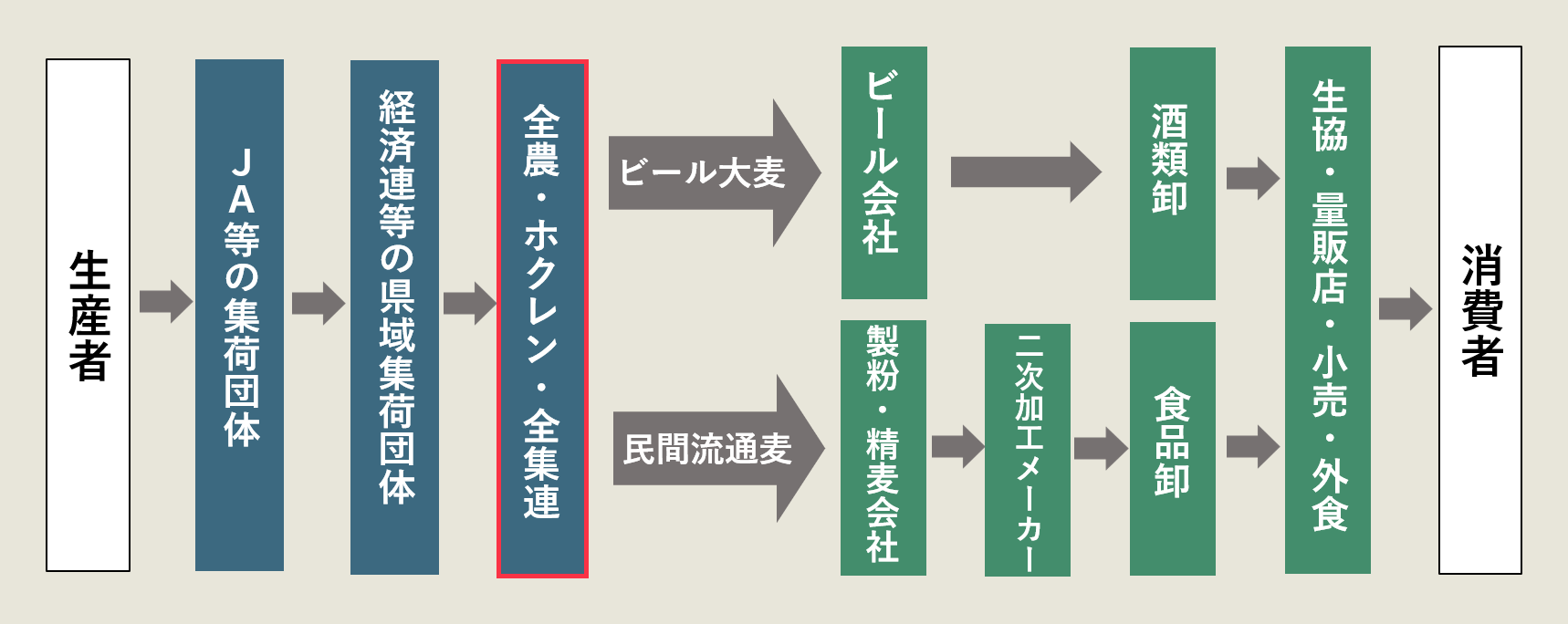

全農は国内産麦をお求めになる消費者のみなさま、麦類の生産者のみなさまのために、安定した生産や需要の拡大に向けた取り組みを進めています。市場の動向を見極め、求められる作物を供給するという「マーケットイン」の考え方にもとづき、実需者(製粉会社・精麦会社・ビール会社等)とのコミュニケーションで得られた要望を産地へフィードバックし、産地での生産・集荷につなげ、販売推進に取り組んでいます。

国内産麦(民間流通麦・ビール大麦)の流通イメージ

でん粉事業

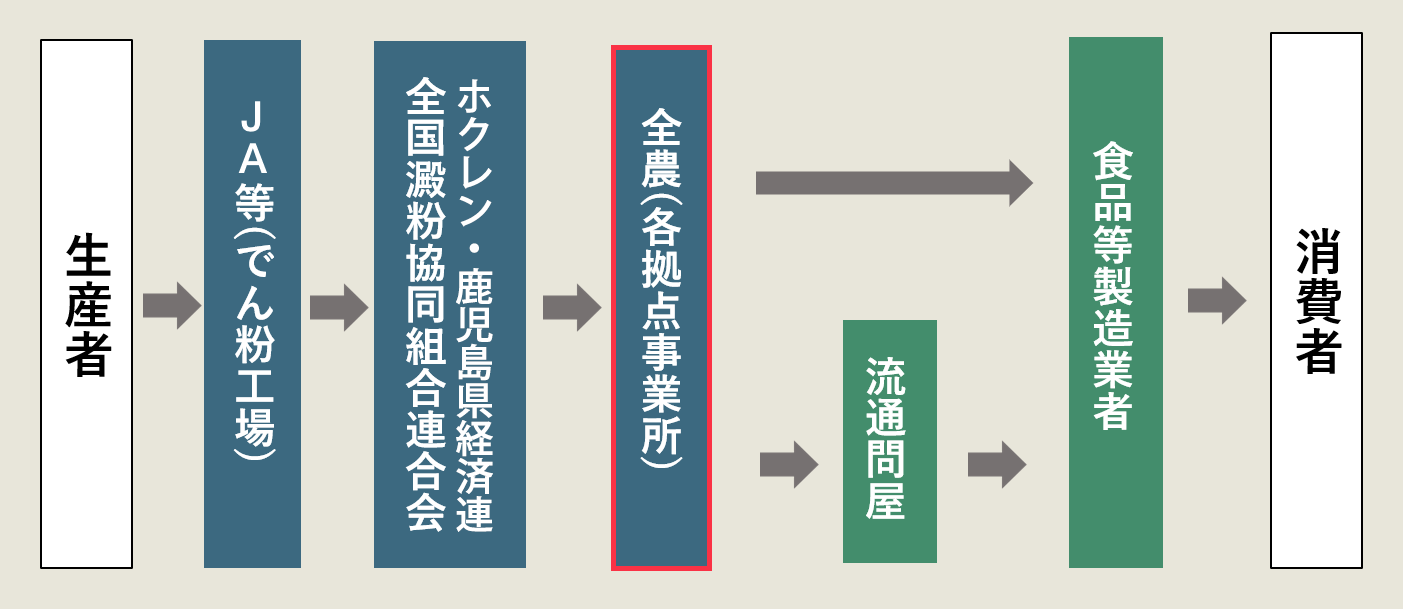

全農では北海道産のジャガイモを原料とする「馬鈴しょでん粉」、鹿児島県産および宮崎県産サツマイモを原料とする「甘しょでん粉」を全国に販売しています。

さまざまな用途で使用されるでん粉の安定した需要を確保するための販売推進等に取り組むとともに、産地とともに生産者と実需者との交流会などの生産振興を実施し、生産量の維持・拡大に取り組んでいます。

全農のでん粉事業の拠点

国産でん粉の流通経路

乾椎茸事業

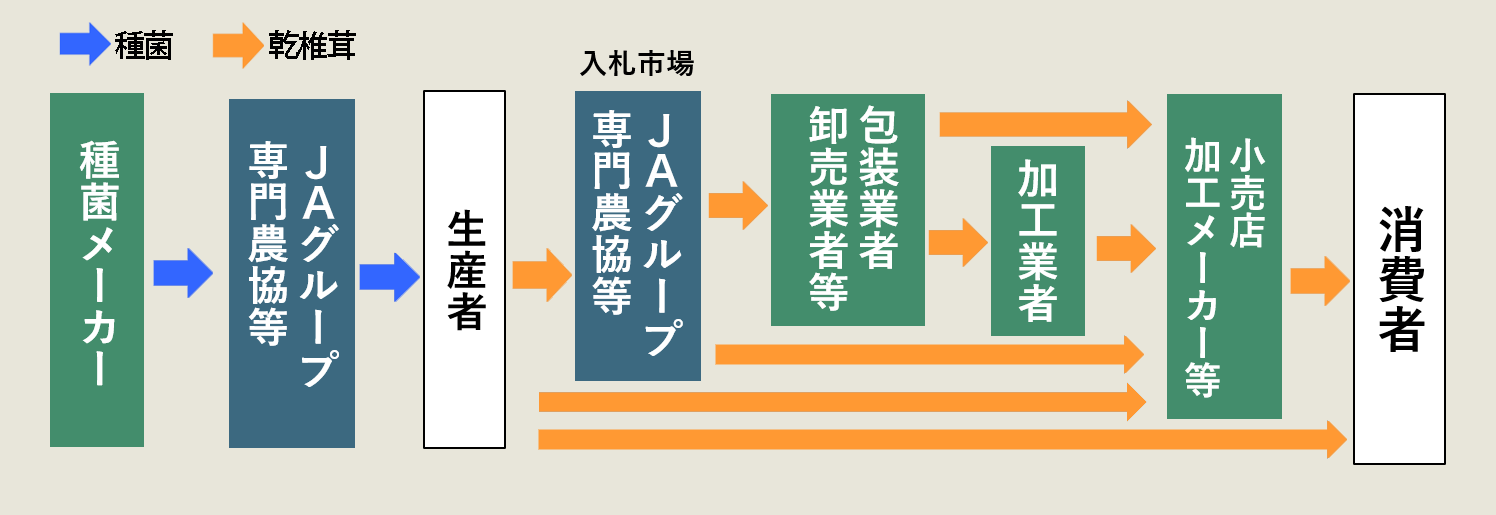

原木で育てた椎茸を乾燥させて、うまみや栄養価を凝縮させた乾椎茸。全農は椎茸事業所が中心となって、乾椎茸の集荷販売、生産者へのきのこ種菌の供給、品評会の開催など生産振興、販売PRに取り組んでいます。

椎茸種菌・乾椎茸の生産・流通の流れ

乾椎茸入札会日程表 [PDF:1.6MB] 全農乾椎茸規格表 [PDF:670KB]

全農が扱う椎茸の種菌など

種菌の販売

椎茸種菌の販売

業務提携先の(一財)日本きのこセンターが推奨し、菌興椎茸協同組合が製造する「菌興号種菌」を全国のJAグループを通じて販売しています。

品評会で農林水産大臣賞を受けた乾椎茸

乾椎茸品評会の開催

全農では生産者の方々が技術を高め合う場として、毎年、乾椎茸の品評会を開いています。品評会では、全国各地の生産者・団体から出品された乾椎茸を評価、表彰。品評会後には出品された乾椎茸の入札会も開き、贈答用や海外への輸出用として、高値で取り引きされます。

消費拡大へPR展開

原木乾椎茸の消費拡大に向けて、全農椎茸事業所や椎茸の専門農協などでつくる「日本産・原木乾しいたけをすすめる会」でPR活動を展開しています。活動のひとつが、国産原木乾椎茸のシンボルマークの策定。店頭に並ぶ椎茸の小袋に貼られ、消費者が国産の乾椎茸を安心して購入できるようにしています。また、七夕の「星」と乾椎茸の「乾し」をかけて7月7日を「乾しいたけの日」と制定し、各地でPRイベントを開催しています。

概況・データ

国内の食品用大豆の需要量と自給率の推移

国内の食品用大豆の需要量は約100万トンで推移しています。国産大豆は安心・安全への高い評価や食味の良さなどから実需者から求められていますが、食料自給率は20%前後に留まっているのが現状です。

出典:農林水産省公表資料より

国産大豆の生産動向

国産大豆を求める消費者のみなさまの声に応えるため、全農は生産者への支援を行いながら大豆の集荷量を着実に増やし、安定供給することを目指しています。

国産大豆の作付面積・集荷数量の推移(本会集荷分)

国内産麦の生産動向

麦は主に冬から夏にかけて生産する作物で、畑地の基幹作物として、また米や大豆が生産できない冬季に水田を有効活用できる作物として各地で生産されています。国内の麦類(小麦、大麦、はだか麦)の生産量は天候によって増減はしますが、作付面積は近年では小麦を中心に増加しています。

国産でん粉の用途別需要

でん粉は水あめ・異性化糖などの甘味料の原料として利用されるほか、片栗粉・水産練製品・ハムソーセージなどの食品や、製紙をはじめとした工業用など、さまざまな用途で使われています。

取り組み

農研機構と連携した麦・大豆の新品種の育成

麦も大豆も実需者からの国産に対する要望が高まっていますが、どちらも自給率が2割程度と低いため、需要に見合った生産量を確保する必要があります。

麦では、農研機構や実需者と連携し、広域に普及可能な栽培特性を持ち、実需者から求められる汎用性の高い国産小麦の開発に向け現地実証試験に取り組んでいます。

大豆も農研機構や加工食品メーカーと連携し開発された多収系統の種子の生産と普及に取り組み、低単収が課題となっている地域をはじめとして普及拡大を目指します。

日清製粉グループ本社との資本業務提携を通じた国内産小麦の安定生産、需要拡大に向けた取り組み

全農は、国産志向の高まりや水田の有効活用の観点から国内産麦の生産拡大に取組んでいます。

そうした中、国内産小麦の約4割を購入する日清製粉株式会社を傘下にもつ株式会社日清製粉グループ本社と2020年11月に業務提携契約を締結し、国内産小麦の安定生産、需要拡大に向けた取り組みを強化しました。

今後、業務提携を契機に、日清製粉グループ本社との連携を深めることで、国内産小麦以外の国産農畜産物の需要拡大にも取り組んでいきます。

物流改善の取り組み

大豆においては実需者からのニーズが高いフレキシブルコンテナ荷姿での供給に向け、輸送効率・保管効率のよい全農統一の角型・隔壁フレキシブルコンテナの普及・推進を行っています。

また、さらなる物流課題の解決に向け、国の事業も活用しながら、消費地での国産大豆専用倉庫の整備、大豆・でん粉における手荷役軽減のためのパレチゼーション化に向けた運用等を進めてまいります。