耕種総合対策

持続可能な農業生産に向けて、営農関連技術の実証・普及、新たな栽培技術や品種開発など、農業現場の抱える課題の解決に取り組みます。

生産者を多角的・総合的にバックアップ

耕種総合対策は、いわば「生産から販売まで一貫した事業のコーディネーター」としての役割を担っています。持続可能な農業生産に向け、各地域のJAと連携して、生産性向上やコスト低減、環境負荷軽減に資する技術・資材の実証・普及や新技術開発などに取り組んでいます。また、生産者のもとに出向く担当職員・TACの活動によって、生産者のさまざまな意見や要望をJAグループの事業に反映させ、地域農業の発展を支援しています。

事業紹介

コスト低減・省力化

たまねぎ直播機の展示紹介

たまねぎは水田転作品目として期待されていますが、慣行の移植栽培は育苗における施設や資材などの初期費用が必要です。そこで全農は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)とクボタ株式会社と連携して、育苗が不要で費用を抑えることができる直播栽培技術と直播機を開発し、各地で普及を進めています。

営農に対する取り組み

営農情報の提供や各種営農技術とその成果の提案・普及、品種の育成・選定、JAグループ職員の技術力向上のための人づくり(講習会・研修会)に取り組んでいます。

TACの活動では、担い手農家を訪問し、意見や要望をうかがいJAグループの業務改善につなげたり、経営に役立つ情報をお届けしています。また、TACのレベルアップや活動の定着に向けた人材育成にも力を入れています。

営農情報の提供

アピネス/アグリインフォやグリーンレポートで営農情報を提供しています。

アピネス/アグリインフォは、生産者の営農やJAの営農指導をバックアップする会員制サービスです。最新の農薬登録情報・残留農薬基準値や営農技術・生産資材などの各種情報に加え、青果物市況情報や1kmメッシュ気象情報を提供しています。

グリーンレポートは本会が発行する月刊誌で、営農・技術情報、生産現場の取組みなどを掲載しています。

各種営農技術の普及

生産者が求める「生産性向上」「省力化」「コスト削減」などの各種営農技術の普及をおこなっています。

大規模多収栽培技術の確立・普及

「ゆめファーム全農」は、園芸用ハウス資材の供給事業から栽培技術を伴ったパッケージ提供への転換を目指し、JA全農自ら環境制御技術などの最先端技術を導入した高軒高・高機能ハウスを設置し、安定・多収栽培技術の実証に取組んでいます。

2012年には栃木でトマト、2017年には高知でナス、2019年には佐賀でキュウリの栽培を開始し、これまでに3圃場の全てにおいて日本最高レベルの目標収量を達成しました。

視察などを通して確立した栽培技術の普及を行っています。

ゆめファーム全農SAGA

TAC(タック)の活動

TAC(Team for Agricultural Coordination)とは地域農業を担う「担い手農家」を訪問し、担い手農家の意見や要望をJAグループの事業に反映させ、地域農業の発展を支援していく活動です。全国でおよそ1,500名のTACが約6.2万人の担い手を日々訪問しています。

TACの活動は、農業生産振興および担い手の経営改善に資する資材や技術提案、農産物の販路拡大といった取り組みから、労働力支援、事業承継支援等、地域農業の維持発展に向けた活動にまで拡大しています。

全農は日々奮闘するTACの活動を全力で支援していきます。

概況・データ

安全な農産物づくり

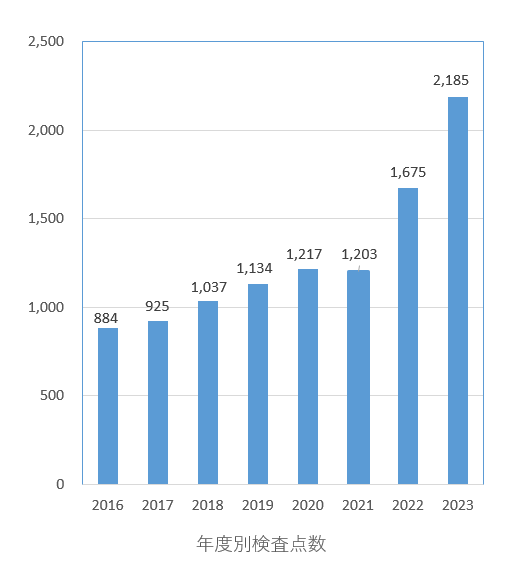

生産者に対しては、より一層安全な農産物づくりのために、また消費者に対しては、国産農産物への信頼をさらに高めていただくために、1990年から残留農薬検査に取り組み、安定した信頼と実績を積み重ねています。

また、残留農薬検査室は2022年2月に試験所の国際規格であるISO/IEC 17025の認定を受けました。

今後はGAPや農産物輸出等に関する検査への展開を予定しています。

残留農薬検査実績の推移

JAグループの「人づくり」

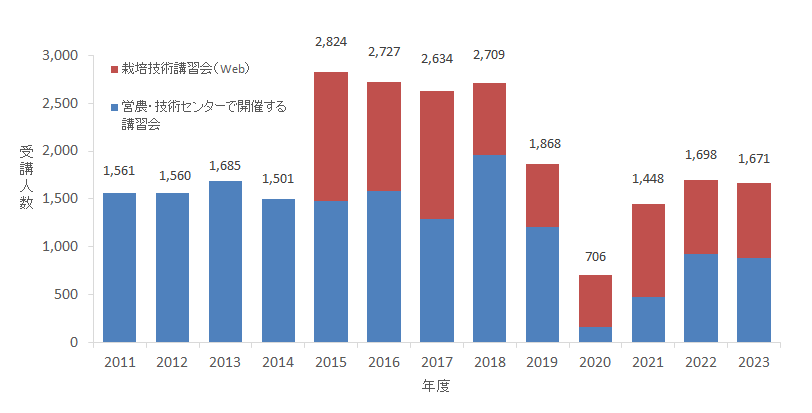

営農・技術センターにおいて、JAグループの職員を対象に、営農、肥料、農薬、資材、農機、施設、生活、燃料などに関する講習会を開催し、JAグループの「人づくり」をおこなっています。

また、産地づくりができる人材の育成に向けて、Web会議システムを活用した栽培技術習得のための講習会を開催し、営農指導員・TACなどJAの産地づくりを実践している担当者を支援しています。

講習会受講者の推移

2020年度以降は新型コロナウイルス感染拡大の影響のため、営農・技術センターで開催する講習会の受講人数が減少しましたが、現在は一部Web開催に切り替えた講習会を除き開催しています。

取り組み

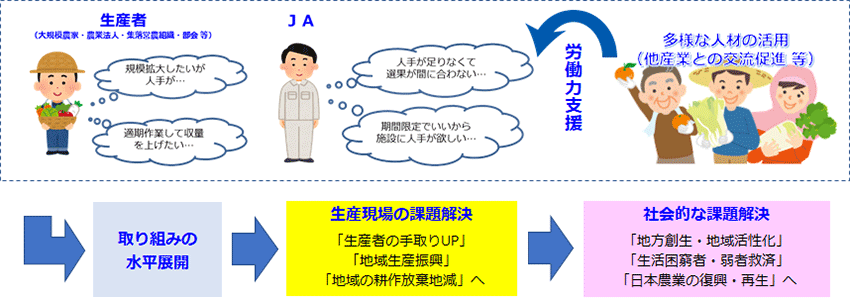

労働力支援の取組み

労働力人口の減少、農業就業者の高齢化・減少に伴う農業労働力不足が大きな問題となっており、全農では労働力支援の取り組みをおこなっています。

農業の人手不足が大きな課題となるなか、全農は地元企業等と連携することなどで、人手不足に悩む農家と農作業をしたい人材のマッチングを実践し、今後各地に広げていく方針です。こうした取り組みを通じて、幅広い人々が農業に触れる機会を創出し、農業をしてみたいという人材を一人でも多く増やし、地域の活性化、地方創生を目指します。

- (1)生産者・JAから寄せられる要望・課題に対応し、農業労働力支援の基盤(「人(ヒト)」のインフラ)づくりをおこなう。

- (2)幅広い人々が農業に触れる機会を創出するため、農業労働力支援を通じた「多様な人材の活用(他産業との交流促進)」等を図り、農業参加へのハードルを下げ農業関係人口増(農業に関わる母数増)を進める。

- (3)①現在の生産者・JA事業の維持拡大の支援しながら、②将来農業を志す人の農業体験の場となり新規就農に繋がっていくことで、生産者減少に歯止めをかけ、農業生産現場や社会的な課題の解決を目指す。

事業承継支援の取り組み

JAグループでは「次世代総点検運動」を展開し、10年先を見据えて地域農業を支える仕組みづくりを進めています。

全農では、事業承継の際に確認が必要な事項を整理し記入していただくことで、それぞれの経営体に合った事業承継計画が作成できる「事業承継ブック」を発行しています。経営者から後継者、後継者から経営者へのお互いの気持ちを伝えるきっかけになります。ぜひご活用下さい。

左:「事業継承ブック 親子版」(2017年1月発行)

右:「事業継承ブック 集落営農版」(2018年4月発行)

左:「事業承継ブック 部会版」(2020年7月発行)

右:「ハッピーリタイアブック」(2019年4月発行)

スマート農業の普及

担い手の規模拡大に伴う圃場管理の煩雑化、労働力不足等の課題を解決するため、スマート農業が注目されています。全農は手軽に栽培管理を効率化できるツール=営農支援システムの普及を通じて、農業のスマート化、デジタルトランスフォーメーションを進めています。

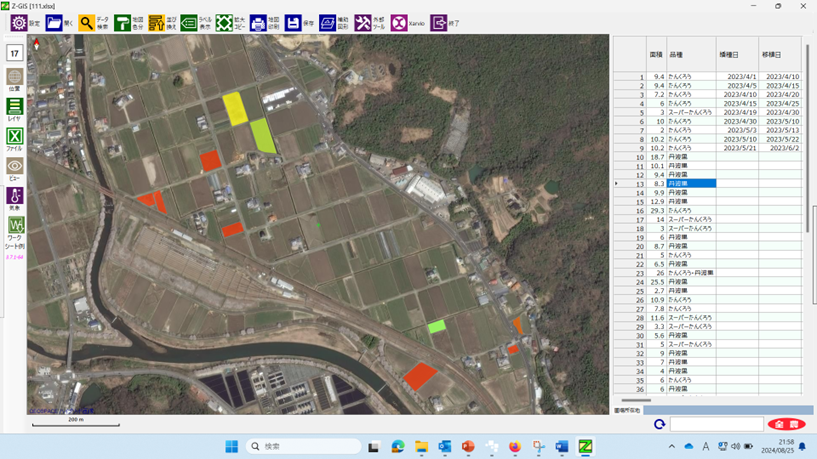

2018年にリリースした「Z-GIS」は電子地図上で圃場ごとに品種や生産履歴、農作業等の情報を入力でき、地理情報と栽培データを一括管理できる営農支援システムです。圃場情報をデジタル化することで作付計画や生産履歴記帳の手間を減らすことができます。

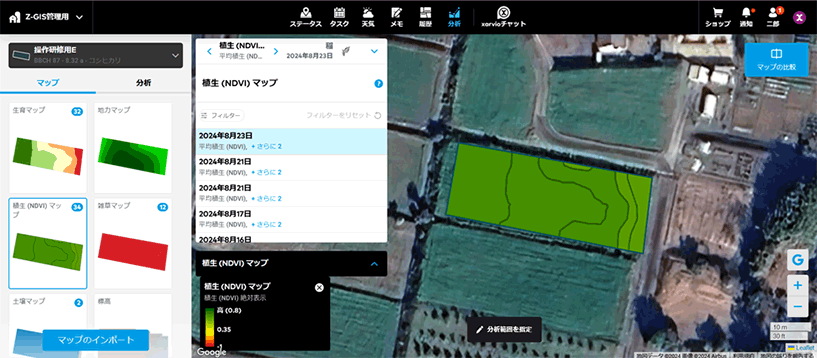

2021年に日本に導入した「xarvio FIELD MANAGER(ザルビオ・フィールド・マネージャー)」は、AIを利用して生育ステージや病気の発生を予測するとともに、人工衛星画像を解析して作物の生育状況を診断する画期的な営農支援システムです。ザルビオのアドバイスを参考にすることで、データ駆動型農業への第一歩を踏み出すことが可能になります。

Z-GISに登録した担い手の圃場

人工衛星画像を解析した大豆の生育状況地図(バイオマスマップ)

「グリーンメニュー」の取り組み

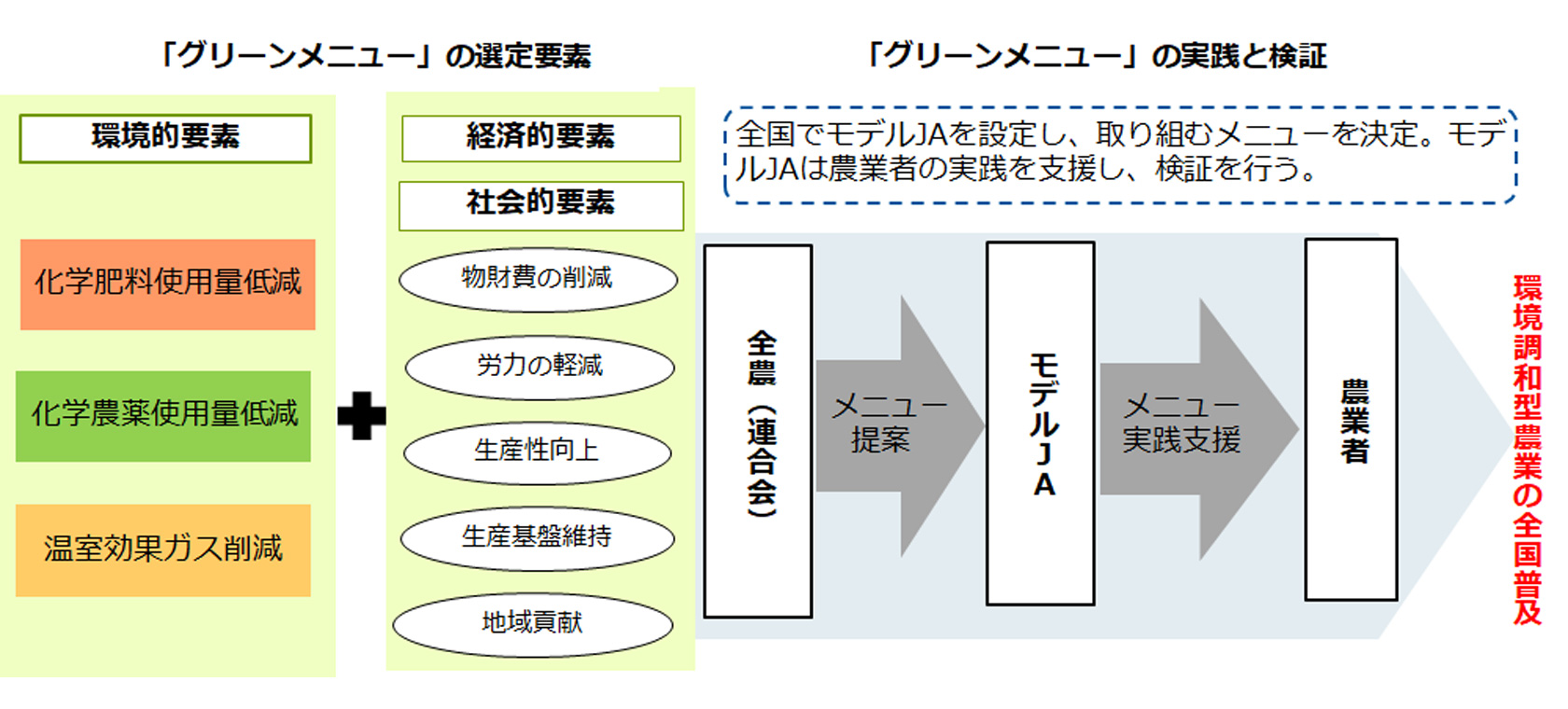

持続可能な農業生産の実現には、環境負荷を軽減し、かつトータルコストの低減等によって農業経営に貢献できる技術・資材の普及を進める必要があります。そのため環境調和型農業に資する技術・資材を体系化した「グリーンメニュー」を策定し、生産現場での実践と検証を進めながら、当メニューの普及をはかります。

「グリーンメニュー」のすすめ方