生産振興

生産性の向上や農業資材のコスト低減に向けた取り組み

共同購入コンバインの供給開始

生産コスト低減に向け大型トラクター(60馬力)、中型トラクター(33馬力)の共同購入に続き、第3弾としてコンバイン(4条刈り・50馬力クラス)の供給に取り組んでいます。

7,000人を超える生産者へのアンケート等を実施し、生産者の需要をとりまとめ、一括発注・仕入れを行うことで、生産者の購入価格引き下げを実現しました。

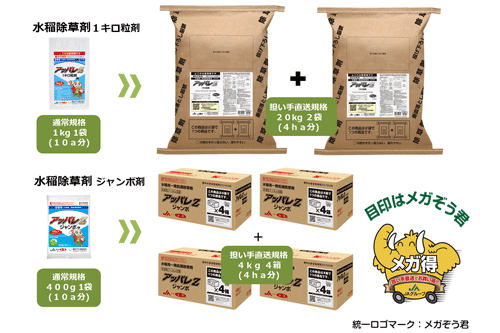

農薬の担い手直送規格の取り扱い拡大

大型規格(1ha用)を超える「担い手直送規格」(4ha用等)の販売を拡大しています。

スケールメリットに加え、受注生産、メーカー直送等の工夫により低コスト化を進め、供給量を伸ばしています。2023年度では34万1,956haの普及となりました。

肥料の銘柄集約とBB肥料の供給拡大

生産者の生産コスト削減に向け、一般化成肥料において、取り組み当初550銘柄から24銘柄まで集約することで、10~30%のコスト圧縮につなげました。

また、低コストでの製造や担い手のニーズに応じた開発が行いやすいBB肥料の普及拡大を進めています。

堆肥入り複合肥料など国内肥料資源活用銘柄の普及・拡大

肥料メーカーとの連携のもと、国内肥料資源を活用した広域銘柄を設定し、ブロック域での取り組みを行うとともに、肥料コストを抑制する施肥体系への転換を推進しています。2023年度の堆肥入り複合肥料の実績は13,580トンまで増加しました。

園芸作物の高収量栽培技術や施設パッケージの普及

全農は施設園芸作物の高収益を実現できる経営モデルの実証・普及に取り組んでいます。全農の実証農場である「ゆめファーム全農」で確立した高収量の栽培技術や施設パッケージの普及に取り組んでいます。

ゆめファーム全農こうち(高知県安芸市)

2017年に設置した、ナス圃場としては国内最大規模(1ha)の施設。新技術であるナスのつるおろし栽培を行い、作業の簡略化・標準化をはかることで35トン/10aを達成。2021年には、地域農業・施設園芸の振興を目的に、全農と高知県、JA 高知県が連携協定を締結しました。2022年には圃場全体をロックウール養液栽培に切り替え、さらなる高収量を目指しています。

ゆめファーム全農SAGA(佐賀県佐賀市)

2019年に設置した国内最大規模のキュウリ多収栽培実証施設(1ha)で、隣接する清掃工場からの余剰排熱とCO2を活用しています。稼働1年目の収量は全国平均の約4倍となる55.6トン/10aを達成しました。

ゆめファーム全農とちぎ(栃木県栃木市)

2014年から運営している高軒高ハウスで、篤農家の指導により、トマトの土耕栽培で40トン/10aの高収量を達成しました。2022年には圃場全体をロックウール養液栽培に切り替え、さらなる高収量を目指しています。

生産拡大・品質向上に向けた革新的な技術・商品開発と実証・普及

子実とうもろこしなど国産飼料原料の栽培実証と普及

主食用米の需要量は約10万トン/ 年ずつ減少しており、生産者の経営安定につながる新たな転作作物が求められています。一方、畜産の飼料原料は、国際的な穀物価格高騰により国産の増産が求められています。

子実とうもろこしは、労働生産性の高さや、大豆や小麦など輪作作物の生産性向上に寄与し、堆肥の利活用による耕種農家と畜産農家が連携した循環型農業の実現にもつながります。こうした背景から、全農は、子実とうもろこしに着目し、2022年度から生産・流通・飼料原料使用に係る大規模実証を開始しました。2023年は農薬登録の適用拡大により収量・品質の向上および労働生産性の向上について確認できました。今後は、大豆や水稲(乾田直播)との輪作メリットの検証を継続し、収益モデルの構築と普及拡大を目指します。

子実とうもろこしのドローン防除

子実とうもろこしの刈り取りの様子

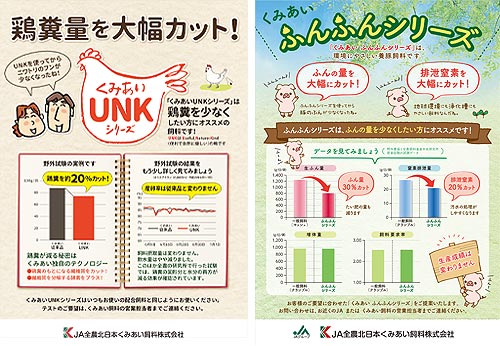

ふん尿の量や臭いを軽減する環境に配慮した機能性飼料などの開発・普及

家畜から出るふん量は家畜農家の経営課題の一つです。低減に向けて環境保全型飼料の普及をはかっています。飼料にはふん発生量を減らす消化・吸収性が良い飼料成分や飼料原料の構成を明らかにし、採卵鶏飼料では「UNKシリーズ」、養豚飼料では「eフィード」を開発しました。

UNKシリーズはふん量を20%以上低減する機能性飼料です。年間約190,000トン(全農が供給する採卵鶏飼料の約11%)まで普及しています。

eフィードはふん量を30%、ふん尿中に排せつされる窒素を20%低減する養豚飼料です。年間120,000トン(全農が供給する養豚飼料の約8%)の出荷を見込んでいます。

今後もふん処理を課題とする生産者に対して普及を進めていきます。

ふん量を低減する環境保全型飼料

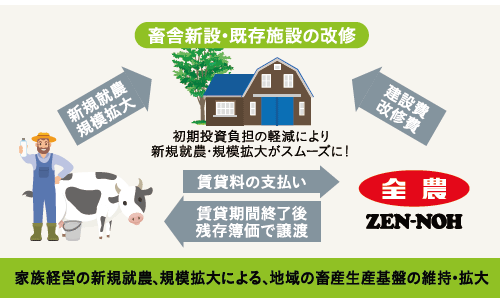

畜舎賃貸による家族経営生産者の事業開始・規模拡大支援

畜産経営を新たに開始または規模拡大するためには、初期投資が多額となってしまうことが課題となっています。そこで、県域を主体とした本会が畜舎・付帯施設の新規取得、既存施設の改修を行い、生産者に賃貸することで、初期投資負担を軽減し、事業開始および規模拡大を支援しています。

また、賃貸期間終了後は残存簿価で生産者へ譲渡し、継続して経営してもらうことで、地域の生産基盤の維持・拡大に取り組んでいきます。

生産者のニーズに対応した和牛繁殖牛舎を継続的に設置

(宮城県本部)

(広島県本部)

酪農における事業活用(乾乳牛舎、青森県本部)

2022年度新たにパイプハウス型簡易牛舎設置(鳥取県本部)

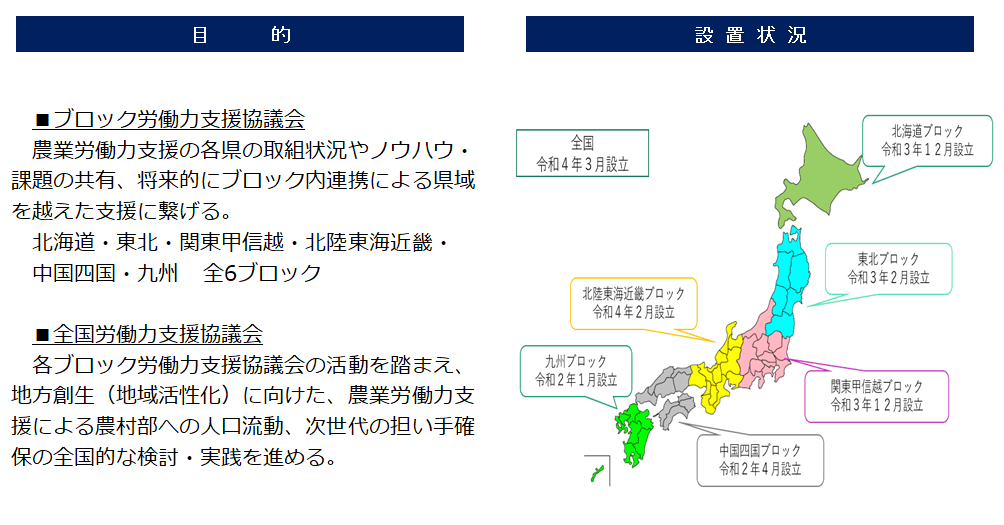

労働力の確保による担い手支援・91農業

労働力支援協議会の概要

全農は生産現場の労働力確保を支援する取り組みを進めるため、全国を6ブロックに分けブロック別労働力支援協議会、またそれらをとりまとめる全国労働力支援協議会を立ち上げ、各々の活動情報を共有しながら取り組みの拡大を進めています。各協議会ともに、JAグループだけでなく、パートナー企業や行政、関係団体等多くの方々に参加いただいています。「農業労働力不足」を「農業を包含する地域全体の問題」として解決策の研究、地方創生に繋がるよう展開していきます。

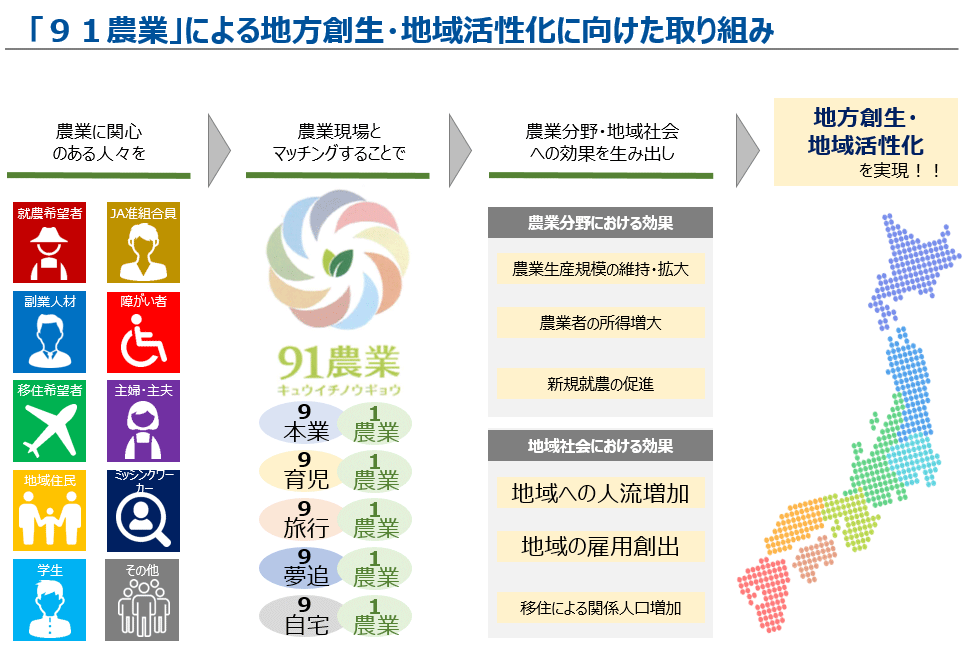

91農業の提唱

全農は人手不足に悩む生産現場を支援し、その地域に人が集まること(地方創生、農業関係人口増)を目指して、多様な人材が各々のライフスタイルに合わせて農業にかかわれるよう、農業へのハードルを下げて農業参加を訴求しています。「あなたのライフスタイルに農的生活を1割取り入れませんか?」をコンセプトとする新たなライフスタイル「91農業」(キュウイチノウギョウ)を提唱し、PR活動等を行っています。幅広く農業に触れる機会を作ることで、農業に興味がある人や将来農業を志す人に対して、農業を経験する場の提供につなげていきます。

ポスター

チラシ(表)

チラシ(裏)

91農業窓口一覧

あなたも91農業に参加してみませんか?

北海道・東北 [PDF:666KB] 関東・甲信越 [PDF:578KB] 北陸・東海・近畿 [PDF:733KB] 中国・四国 [PDF:610KB] 九州・沖縄 [PDF:743KB]

JAグループの農業求人サイトはこちら!

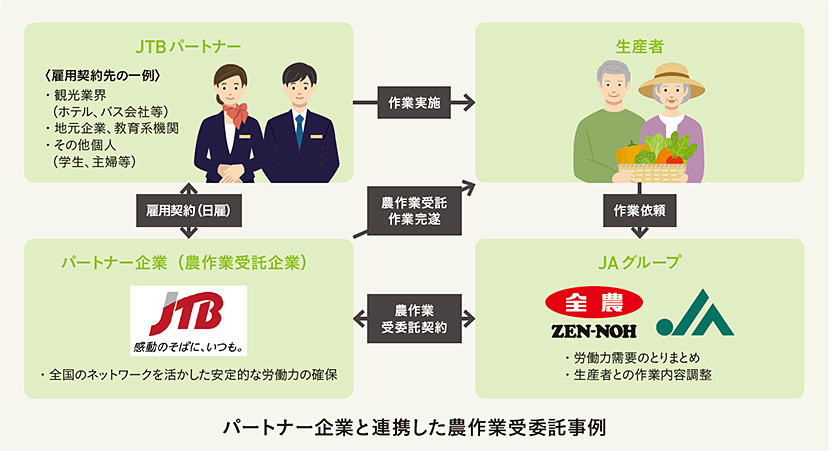

パートナー企業と連携した農作業受託

農業に関わるハードルを下げ、農業に興味・関心のある人材や多種多様な人材を受け入れる取り組みを進めるため、各県域で企業との連携をすすめています。全国域では、令和3年4月1日にパートナー企業として(株)JTBと連携協定を締結し、農作業請負による取り組みを展開するとともに、農福連携の推進もおこないながら「多様な人材の活用」を図っています。

農業関係人口増(農業に関わる母数増)を進め、長期的な農業人材の確保・育成にも繋げていきます。

農作業動画の視聴

農作業参加の前に、動画で確認してみましょう!

次世代育成

今後の農業現場を担う人材を支援するため、次世代育成に向けたさまざまな取り組みを進めています。新規就農者に知識や技術を教えるだけではなく、JAや行政と協力して就農までを支援したり、学生に切磋琢磨する機会を提供するなど意欲を高めるとともに実効性のある育成をしています。

やまもとファームみらい野

宮城県本部は「仙台いちご」の生産基盤を拡大するため、山元町、JAみやぎ亘理、(株)やまもとファームみらい野、宮城県など関係機関と連携し、2021年に「いちごトレーニングセンター」を設置しました。「仙台いちご」の生産者を育成し、生産拡大をはかります。

研修は山元町にある(株)やまもとファームみらい野のハウスで行い、県産品種「にこにこベリー」などの栽培技術や、生産・経営の基礎知識を学びます。研修修了後の就農、経営継続に係る支援体制を関係機関とともに構築し、支援します。

いちごトレーニングセンターでの作業風景(宮城県本部)

全農チャレンジファーム広島

広島県本部は2018年から、JAや行政と連携し、新規就農者の育成を目的に実践的な研修を行う「チャレンジファーム広島」を県内3ヵ所で運営しています。三原農場では主にトマト、上下農場ではアスパラガス、北広島農場ではミニトマトの模擬経営を含む2年間の実践型研修を実施。2023年度末現在で、6名が2年間の研修を終え、それぞれ就農を開始しています。2024年度からは、修了生を対象としたフォロー研修も実施し、新規就農者の早期の経営安定に向け、継続的な支援を行っていきます。チャレンジファームでの新規就農者育成支援を通じて、生産基盤の維持・拡大をはかります。

上下農場でアスパラガスの栽培実習に励む研修生(広島県本部)