土壌診断に基づく適正施肥

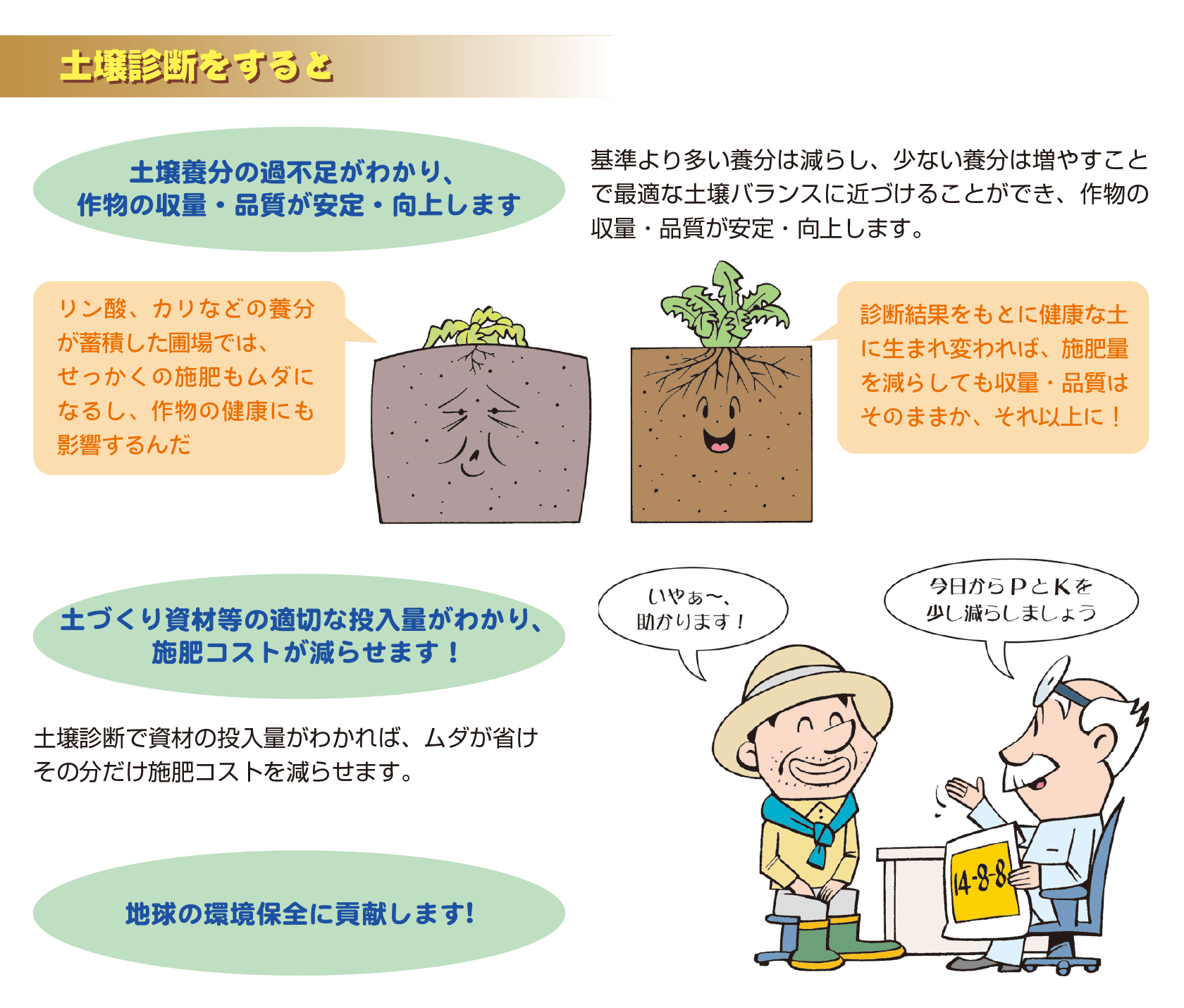

作物を正常に生育させるためには、土壌中の養分状態を作物の要求する量に調節するとともに、他の成分とのバランスをとらなければなりません。そのためには、土壌の不足する養分と過剰な養分を把握する「土壌診断」が必要です。全農は、土壌診断に基づいた適正な施肥を推進し、作物の収量の安定、施肥コストの低減に取り組んでいます。

土壌診断を受けるには

STEP1:土壌の分析を申し込みます。

<組合員の皆様>

組合員の皆様は最寄のJAへ問い合わせてください。JAの窓口がわからない場合は府県本部の土壌診断問合せ窓口 [PDF:208KB]にお問い合わせください。

STEP2:土壌を採取します。

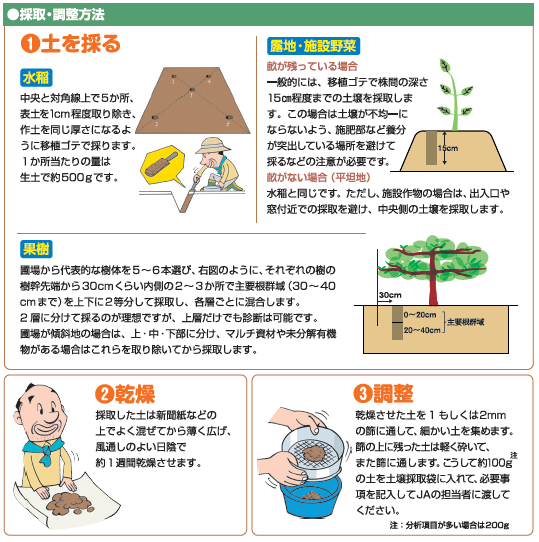

正しい手順に従って土壌を採取します。

採取した土壌は日陰等で乾燥させて1もしくは2mmのふるいにかけます。

ふるった土壌(約100g:分析項目が多い場合は約200g)は、別途指定した分析センターへ送付します。

STEP3:土壌を測定します。

JA全農の分析センターでは、最新機器を用いて、頂いた土壌を分析します。通常は試料到着から1ヵ月程度で分析結果をお返しすることができます(繁忙期ではさらに時間がかかることがあります)。

STEP4:分析結果を送付します。

測定した結果は分析結果送付書によりお手元にお返しします。

土壌診断結果の見方

処方箋にはいろいろな項目があります。

土壌診断結果から過剰な養分は減らし、足りない養分は必要量を施用して適正施肥によって収量・品質の安定化と施肥コストの低減化を図りましょう。

土壌診断の処方箋に使われる主な項目

- pH [PDF:290KB]

- EC [PDF:254KB]

- りん酸吸収係数 [PDF:167KB]

- 可給態リン酸 [PDF:184KB]

- CEC [PDF:177KB]

- 塩基飽和度(石灰・苦土・加里) [PDF:176KB]

- 有効態ケイ酸 [PDF:167KB]

- 腐植 [PDF:152KB]

- 鉄含有量 [PDF:149KB]

【出典】土壌診断なるほどガイド(JA全農肥料農薬部)

土壌診断結果をより詳しく知りたい方へ

- 土性 [PDF:150KB]

- 土壌の塩基 [PDF:289KB]

- リン酸の効果 [PDF:243KB]

- ケイ酸の効果 [PDF:288KB]

- 稲わら・有機物 [PDF:426KB]

- 堆肥成分と施肥 [PDF:477KB]

- 連作障害の回避 [PDF:259KB]

- 稲作の冷害回避 [PDF:231KB]

- pH、EC簡易診断 [PDF:233KB]

- 分析値と施用量 [PDF:148KB]

【出典】土壌診断なるほどガイド(JA全農肥料農薬部)土づくり肥料のQ&A 総括編「土づくり肥料推進協議会」

土壌養分状態によっては作物に欠乏症状が現れることがあります。

施肥診断の見方

最近は土壌診断だけでなく、土壌の養分状態に基づいて施肥設計ができるシステムが開発されています。施肥診断が提示できるシステムでは、土壌に蓄積した養分や堆肥に含まれる養分がどのくらい肥料分として効くのかを計算して、その分を施肥量から減じた量を示す機能を持っていますので、適正施肥を行うことができます。

なお、参考に、施肥診断で用いられる主な肥料について示しました。

主な肥料の種類 [PDF:234KB] 低成分肥料適用の判定 [PDF:277KB]

【出典】土壌診断なるほどガイド

土壌肥料用語集

土壌肥料でよく使用する用語を解説しています。

2012年 全国農業協同組合連合会 肥料農薬部 発行

「施肥診断技術者ハンドブック」より抜粋