や行

有機農業

化学肥料と農薬を用いない農業形態。化学肥料は化石燃料・リン鉱石・カリ鉱石など有限な資源に依存するため持続性がないと主張している。また農薬については化学品に対する危惧と食品への残留が主たる根拠になっている。植物養分の供給には、マメ科植物を導入した輪作、緑肥、堆きゅう肥の利用など、地域で供給できる養分を使うのが原則であり、それで供給ができない微量要素などの特定の許容された物質(リストが作られている)を使うことができる。病害虫防除については天敵利用、限定された天然産農薬などの利用による。

有機農産物は分析的にも外観からも化学肥料を使った農産物と区別することはできないから、生産・流通の段階でのチェックが必要であり、認証団体による生産農家の認証、ラベルの添付、検査などがともなう。ただし土地面積が狭く、地代の高い日本で成立するのには一定の限界がある。また化学肥料の使用に対する安全上の危惧には必ずしも根拠がない。

日本においても環境保全型農業の一つの形態として認められており、有機農産物の日本農林規格が定められている。

有機物(土壌改良資材の)

地力増進法にもとづく土壌改良資材品質表示基準に係わる試験法では、550~600℃で4時間の強熱減量で測定し、泥炭および腐植酸質資材に適用されている。

有効態成分

作物によって直接吸収利用できる形態、あるいは施用後比較的短期間(1作中など)に土壌中で変化して吸収利用できる形態になる成分を可給態、または有効態という。基本的には概念的なものであるが、実際には特定の溶媒を用い一定の条件で抽出でき、植物による吸収などと相関の高い成分をいう。

肥料および土壌中の有効態成分の抽出方法をつぎに示す。

| 成分 | 肥料 | 土壌 |

|---|---|---|

| リン酸 |

|

|

| カリウム |

|

|

| カルシウム マグネシウム |

|

|

| マンガン |

|

|

| ホウ素 |

|

|

| ケイ酸 |

|

|

有効土層

作物の根が容易に伸展することができる物理状態にある土層をいい、その深さは通常、地表から基岩、盤層、ち密層、あるいは極端なれき層までをいう。有効土層が100cm以上あると「深い」、100~50cmを「やや深い」、50~25cmを「浅い」、25cm以下を「きわめて浅い」と表現する。

陽イオン交換 容量(CEC)

土壌が吸着できる塩基の最大量をいい、通常乾土100g当たり陽イオンのミリグラム当量(meq)で表す(1meq=原子量(mg)/荷電数)。なお最近はSI単位系を使うことが勧められており、それによるとcmol(+)kg-1と表現した場合、meq/100gと同じ数字になる。cation exchange capacityを略してCECといわれる。土壌のCECは土壌粘土と有機物の量と種類によって異なる。粘土鉱物100g当たりでは、カオリナイト5~12meq、ハロイサイト5~40meq、イライト10~40meqであるが、モンモリロナイトでは80~150meqと大きなCECをもつ。火山灰土壌に多いアロフェンでは25meq前後である。わが国の土壌ではCECは一般に低く、数~40meq程度のことが多い。堆肥類、腐植酸質資材、ゼオライト、ベントナイトなどを施用することによってCECを増加させることができる。

容水量

土壌が重力に抗して保持しうる全水分含量をいい、これはさらに最大容水量と圃場容水量とに区別される。前者は最大に保持しうる容量(pF0のときの水分)で土壌の全孔隙が水分で満たされた状態をいう。圃場容水量は、かんがいや降雨により大量の水が加えられたあと、重力水の下方移動が少なくなったときの水分量をいう。水の下降移動の停止時期を明確にきめにくいので、通常は飽和後24時間経過したときの水分を測定してこれを圃場容水量としている(pF1.5~2.0の水分に相当)。土壌の容水量は土性、土壌構造、腐植の含有量などによって異なる。

溶脱

土壌中に含まれる成分が土壌水に溶けて下層へ流れ根の到達する範囲から失われる現象をいう。土壌中に存在する可給態の塩基類は、大部分土壌コロイドに吸着保持されているが、土壌溶液中の水素イオンや他の塩基によって交換し、あるいは有機物があると有機キレート化合物などとなって溶解し土壌溶液に移行する。土壌溶液中の養分は植物根から吸収されるが、多量の雨などがあって水が下方に移動すると土壌溶液中の養分も一緒に下方に移動する。老朽化水田では鉄・マンガンをはじめとして多量の塩基類が失われている。硫酸塩や塩化物を多量に施用すると陰イオンが過剰になり土壌に保持されている塩基類を解離させて溶脱を多くする(生理的酸性肥料)。

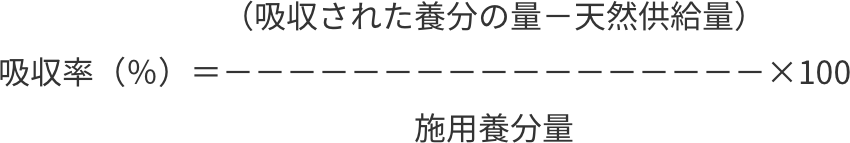

養分吸収率

施肥した養分はすべて作物によって吸収・利用されるのではなく、一部は、溶脱、土壌による固定、揮散(窒素の場合)などにより系外に失われたりして吸収されない。施用した養分量に対して実際に植物が吸収した量の比率を養分の吸収率という。利用率ともいう。

天然供給量を正確に測定するのはむずかしいが、通常は対象とする養分を施用しない試験区での吸収量を使って推定する。この式を変形すると、施用養分量は、(吸収された養分の量-天然供給量)を吸収率(利用率)で割った値であることがわかる。

養分の供給量が少ない段階では養分の量に応じて植物の生育量は多くなるが、養分が多くなるとしだいに植物の反応は小さくなり吸収率は低下する(収量低減の法則)。過剰に肥料を施用した場合には、ある程度以上生育の増加は望めないから吸収率は低下することになる。吸収率はさらに土壌の性質、施用方法(時期、位置、分施法など)、作物の種類・品種、肥料の種類などによって異なる。

肥料成分の吸収率は成分の種類によっても異なり、窒素では30~50%、リン酸では5~20%、カリでは40~60%程度が目安である。

環境保全型農業では肥料の利用率を高めて環境へ無駄に放出される量を最小にすることが求められている。

葉面散布

植物が養分を吸収するのは根からが多いが、葉からも一部は吸収されることを利用して、必要な養分を葉面に散布する方法をいう。微量要素は必要量が少ないので古くから行われ効果が顕著な事例があるが、多量要素の場合には濃度障害(葉焼け)を避ける必要があり、あまり多量の養分を葉から吸収させるのは実用的でない。ただ根に障害があり養分が吸収されにくい場合(たとえば秋落ち水田で根腐れになった場合や病害虫の害を受けている場合)には緊急対策として葉面散布が有効になることがある。また果樹などで土壌施用では吸収が間に合わない場合や、花卉のように色などの外観を重んずる場合にも効果がある場合がある。葉面散布には、窒素(主として尿素)、リン酸、カリ、マンガン、ホウ素などを保証する肥料(液肥または溶解して液肥とする肥料)、鉄、銅、亜鉛、モリブデンなどを効果発現促進材として添加したものがある。葉面散布専用の液肥では展着剤を添加してもよい。

葉緑素(クロロフィル)

葉にある緑色の色素。ここで光合成を行っている。葉緑素にはaとbの2種類があるが、いずれも窒素、マグネシウムを含む有機化合物であり、その生成には鉄、マンガンなどが関与する。したがってこれらのいずれが不足しても葉緑素の生成が抑制され、クロロシス(黄化)がおこる。その発生する部位、形態などは要素により特徴があることから、不足する養分の推測ができる。